Produced & Photographed by Matsutora

棕櫚の主日

平成27年3月29日

PALM SUNDAY

March.29.2015

棕櫚の主日とは復活祭一週間前の主日である。

主日とは日曜日のことで、

この日曜日にはポーランドの街角のあちらこちらで、

きれいに飾り付けをした棕櫚(しゅろ)の枝−パルマ(palma)をもって

教会に向かう人々の列に出会う。

この主日は、キリストがロバに乗ってエルサレムに入城した際、

出迎えた民衆が棕櫚の枝を持って歓迎したことに由来しており、

聖枝祭(せいしさい)、受難の主日、主のエルサレム入城、

棕櫚の主日(プロテスタント教会)、枝の祭り、花の主日など

地域や宗派によって沢山の呼び名がある。

ポーランド語では 棕櫚の日曜日−Niedziela Palmowa と呼ばれている。

英語では、Palm Sunday、Yew Sunday、Branch Sundayとか呼ばれている。

ポーランドではこの日、

きれいに飾りつけをした棕櫚の枝を教会に持って行き、

聖水でお清めをしてもらう習慣になっている。

教会で祝福を受けたこの棕櫚には、

病気を防ぐ力が備わるとかつては信じられている。

そこで、礼拝が終わると、参列者はそれぞれに棕櫚の枝でお互いを触れて、

健康や富、豊作などを祈るのである。

棕櫚は、シュロやナツメヤシ、オリーブなどの枝が使われるが、

ポーランドは寒冷地であるため、ネコヤナギで代用されることもある。

これらを組み合わせたものに、

ドライフラワーや簡単なアクセサリーなどできれいに飾りつけをする。

そして一家で正装をして、この棕櫚の枝を手に教会に向かう。

聖書には次のようにある。

「娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声をあげよ。

見よ、あなたの王が来る。

彼は神に従い、勝利を与えられた者 高ぶることなく、

ろばに乗って来る 雌ろばの子であるろばに乗って。」

(ゼカリヤ書9章9節)

「弟子たちは行って・・・ろばと子ろばを引いて来て、

その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。

大勢の群衆が自分の服を道に敷き、

また、ほかの人々は木の枝を切って道に敷いた。

そして群衆は、イエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。

「ダビデの子にホサナ。主の名によって来られる方に、祝

福があるように。いと高きところにホサナ。」

(マタイ福音書21章6節〜9節)

そして、この枝がパーム(ナツメヤシ)の葉と考えられているが、

日本ではパームがないので棕櫚と訳したようだ。

復活祭終了後、

この棕櫚の枝は翌年の「灰の水曜日」で燃やして灰にし、

灰の祝別式と塗布式に使用うる。

「灰の木曜日」とは、

四旬節の初日(復活祭の46日前)に当たる。

今年(2015年)は、2月18日だった。来年(2016年)は3月27日である。

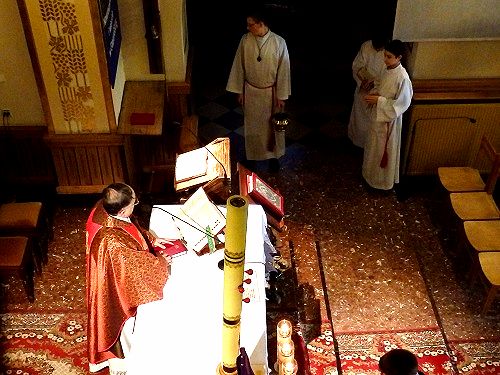

我街で最高位のカトリック教会

右に棕櫚の枝、左に紫の典礼色がある。

この主日は、キリストの受難に対して悲しみを表わす意味で、

教会内の礼拝堂やイコン・絵画などを紫の布で覆うしきたりになっている。

ここでは十字架が典礼紫で覆うわれて、その悲しみを表している。

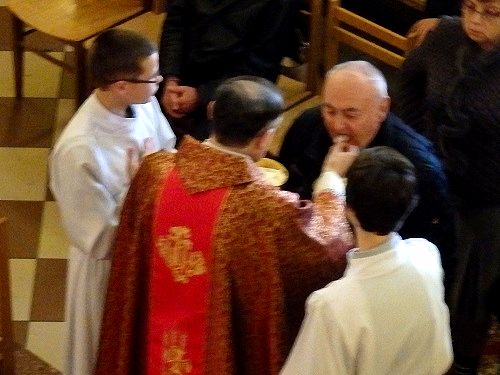

左の神父が手にしているのはオプワトカ(Oplatek)。

英語でhositie、日本語ではホスチアというそうだ。

カトリックではキリストの犠牲という点を強調しており、

パン(キリストの体)とぶどう酒(キリストの血)を使う。

キリストが犠牲になってくれたおかげで、

私たちは救われたんだと感謝する儀式の感じがする。

オプワトカがそのパンと考えられているが、

パンというよりも白いウエハースを

小円形にしたのようなもので味はほとんどない。

オプワトカを食べることはキリストの体をいただくこと、

そして、

キリストやほかの信者と交わり三者が一体となることに意味があるようだ。

ミサは、

1.ミサの手順は祈祷書とそって行われる。

2.ミサはラテン語かあるいはその土地の言葉で行われる。

3.カソリックの教会では、

ミサは神と信者が聖体拝領を通して一体になる機会であり、

司祭は仲介を務める立場。

聖体拝領とは聖体(キリスト)を表すパン(hositie)を食べること。

4.司祭の介助を助祭がする。

5.儀式のあいだ、"amen"といいながら、胸で十字を切るしぐさがよくある。

6.決まった順番で司祭は神を賞賛する言葉を言い、

神を称える歌をみんなが歌う。

神父が信者一人ひとりにオプワトカを食べさせる。

讃美歌が流れると歌詞が電光掲示板に出る。

約1時間のミサが終わって、教会を出る人々。

こちらは全く別の場所で教会に向かう人々。

実は我キャンパスの前通り、

右端の小橋を渡ればキャンパスになる。そのキャンパス内にある教会に向かう人々。

カトリック教会(中央)、私が講義している校舎(右端)。

寄宿舎は左側になる。

ところで、我校舎の色柄にちょっと違和感があったが、

教会と色調を合わせてるのが今わかった。

日本人から見ればこの教会はキャンパス内にあるが、

地元の方々は大学の隣にあるといっている。

右端が我校舎。

松虎も以前から準備していた棕櫚の枝をもって教会にやってきた。

教会の前でも売っている。

ネコヤナギも見える。

日本の集会は、

朝礼でも入学式でも結婚式でも忘年会でも、とにかく儀式ばっている。

皆が一斉に起立したり、おじぎしたりする。次々とご挨拶もある。

こんなにやり方は楽しめなくていやだという外国人は多いかもしれない。

実際、米国でもタイでもポーランドでも、こんな堅苦しいやり方はどこにもない。

全ての集会が和気あいあいと始まって、和気あいあいと終わる。

が、初めて気がついたが、ミサは儀式ばっている。

要領が日本の集会に似ているし、手順も決められている。

ポーラーンドの方々は少なくとも1週間に1回はその儀式ばったミサに参加する。

形式ばったミサは日常的なものになっている。

ミサじゃあるまいし、パーティーにまでそんな堅苦しいことはやめてくれ

という声が日本在住の外国人から聞こえてきたような気がした。

中央奥で青年がぶら下げて持っているのが聖水。

小さな箒のようなものを聖水に浸し、細かい水滴を教会内に振りまく。

持参した棕櫚の枝もこの聖水でお清めをしてもらったことになる。

聖水の清めが終わったところ。

左端中央、黒い扉は金庫で鍵がかけられている。

金庫が開けられた。

中から取り出したのは、手前の助祭が持っているオプワトカだった。

このような金庫はどこの教会にもあって、オプワトカがここに保管されている。

オプワトカを食べさせる司祭。

ミサが終わって、帰宅する人々。

ミサは約1時間、通常7時、10時半、12時、15時、17時の5回ある。

信者は自分の都合にいい時間に出席する。

月曜日から金曜日、土曜日、日曜日と若干の時間や回数は外れるが

概ねこのような時間帯で行われる。

神父の仕事はミサだけではない。

教会の神父さんは実によく働くと感心している。

しかし、それはポーランドだけでなく、タイのお坊さんも修行と称してよく働いている。

タイでは、お寺が役場、公民館、福祉センターなどを総合した中核機関になっている。

それに控え、日本のお寺はと言いたくはないが、

少なくとも葬儀屋さんだけをするのではなくて

本来の仏教に立ち返って人々の抜苦与楽を教える場であってもらいたいと思っている。

ヴェソウィフ・シヴィオント!

(Happy Easter!,復活祭おめでとうございます)

飛んできたスズメもどこかうらやましそう。

教会で清めてもらって性根が入った棕櫚の枝。

日本では神社のお札とか破魔矢に匹敵する。

日本に持って帰って我家の神棚に祭ることにしよう!

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2015-2025 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.