Produced & Photographed by Matsutora

ポーランド文学

平成26年8月2日〜8月××日

ポーランド文学も奥が深い。

気が付けばインターネットでどんどん注文してしまったが、

果たしてポーランド赴任までに何冊読むことができるのだろうか・・・・。

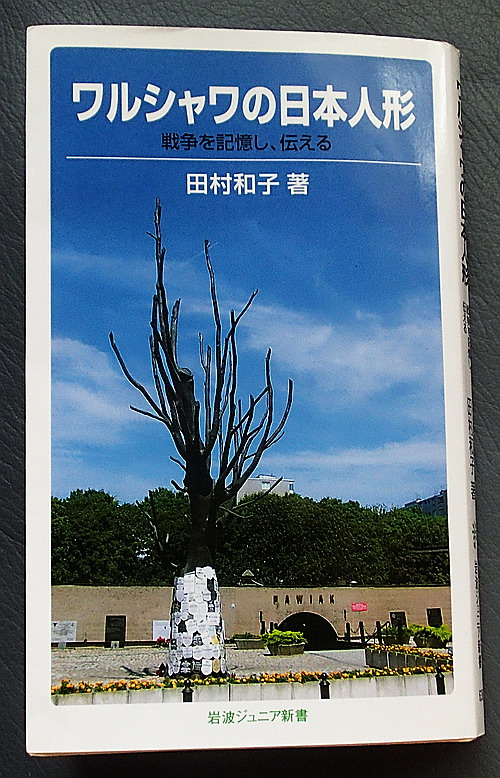

『ワルシャワの日本人形』 著:田村和子

"A Japanese doll in Warsaw" by Kazuko Tamura

日本人著者なので

ポーランド文学とはいいがたいが、ポーランドが舞台の小説である。

ワルシャワに残されていた日本人形を梃子に

ポーランドの戦争を多方面から記録している。(8月2日)

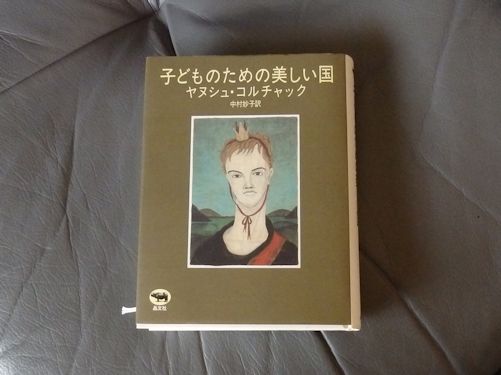

『子供のための美しい国』 著:ヤヌシュ・コルチャック

"King Matt the First" by Janusz Korezak

大人の目線(現実)と子供の目線(夢)を交差させて、意表を突く展開の連続で、

息もつかせず読ませてしまう。名作である。 (8月9日)

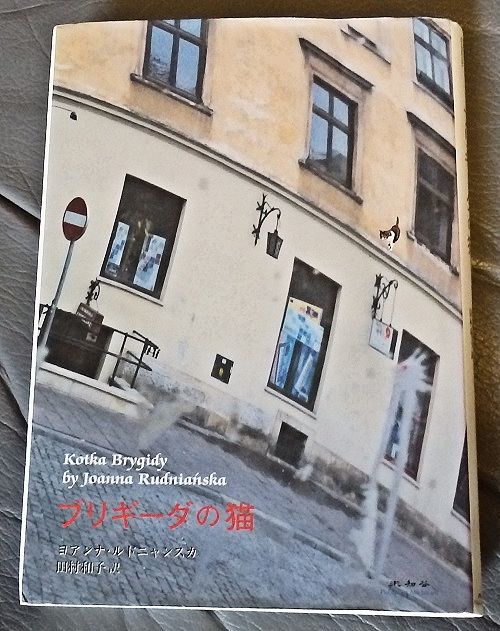

『ブリギーダの猫』 著:ヨアンナ・ルドニャンスカ

"Kotka Brygidy" by Joanna Rudnianska

ワルシャワのゲットー(ユダヤ人強制居住区)を身近に知っていたが、

猪村秀信という日本人小学教師との邂逅により執筆し上梓を決意したと

『作者あとがき』に書かれている。(8月10日)

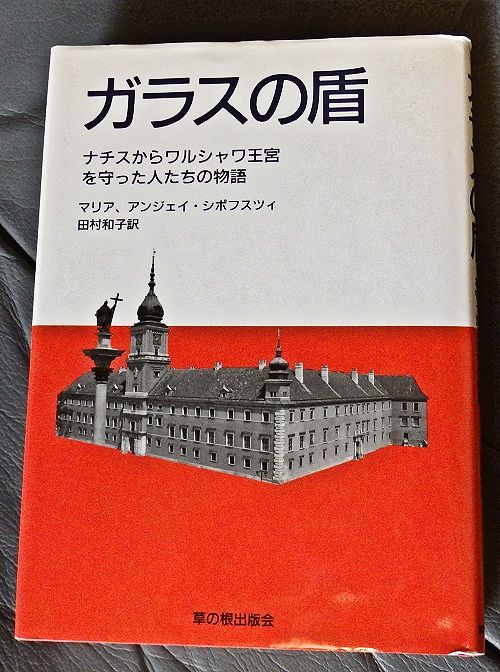

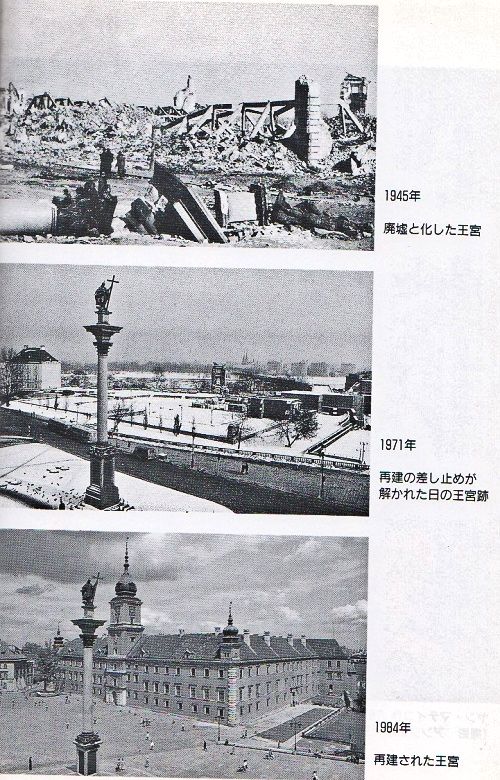

『ガラスの盾』 著:マリア、アンジェイ シポフスツィ夫妻

"Warszawski Zamek Krolewski" by Maria Szypowska & Andrzej Szypowski

ナチスからワルシャワ王宮を守った人たちの物語。

翻訳者は『ワルシャワの日本人形』の田村 和子さん。(8月11日)

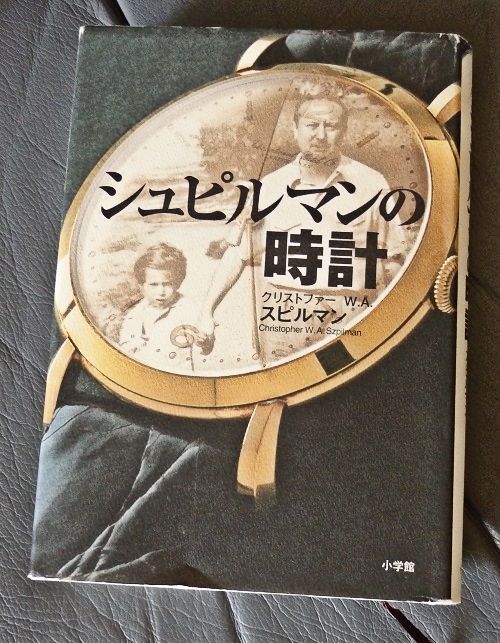

『シュピルマンの時計』 著:クリストファー・W・A・スピルマン

"The Watches of Szpilman" by Christopher W.A. Szpilman

「戦場のピアニスト」の主人公のシュピルマンの長男(日本在住)が

日本語で書いたノンフェクション。

息子が書いただけに「戦場のピアニスト」の資料としては一級品。

「シュピルマンの時計」とは、父の遺品の時計のこと。

この時計は、2003年2月11日放送の「開運!なんでも鑑定団」で鑑定された。

映画公開(日本)は2003年2月15日だった。(8月12日)

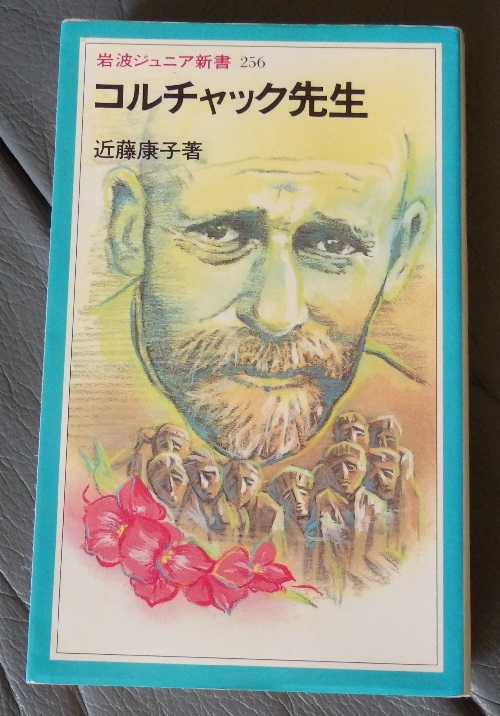

『コルチャック先生』 著:近藤康子

"Dr.Janusz Korczak" by Yasuko Kondo

『コルチャック先生』とは、

ヤヌシュ・コルチャック(Janusz Korczak)氏のこと。

1878年7月22日 - 1942年8月、享年64歳、父は弁護士、祖父は医師。

ユダヤ系ポーランド人。ワルシャワ大学医学部を卒業。

それに先立ち、1896年に作家としてデビュー。

『子供のための美しい国』の著者である。

ナチス・ドイツの統治下のワルシャワゲットーで、

ユダヤ人孤児の孤児院を運営することになる。

トレブリンカ収容所で200名の孤児たちとともに死去。

1989年の国連総会で採択された「子どもの権利条約」の

精神的父と言われるポーランドの伝説のユダヤ人、

小児科医、作家・思想家、ラジオのパーソナリティ、

孤児院の院長と縦横に活躍した。(8月13日)

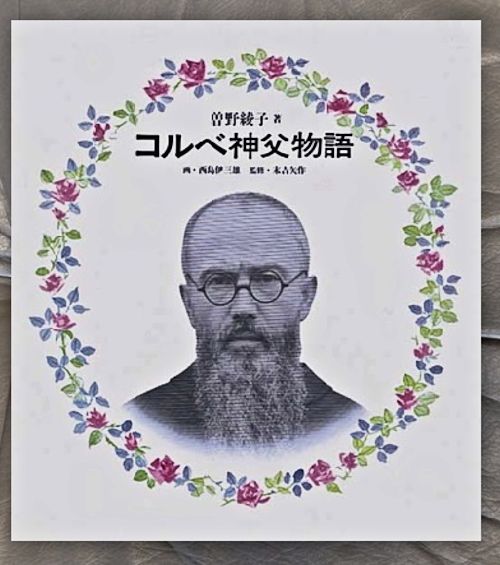

『コルベ神父の物語』 著:曽野綾子

"Father Kolbe" by Ayako Sono

マキシミリアノ・マリア・コルベ(Maksymilian Maria Kolbe)氏は、

ポーランドのカトリック司祭。

アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所で

餓死刑に選ばれた子持ちの若き男性の身代わりとなり死亡した。

「アウシュビッツの聖者」と呼ばれている。

1931年に来日し、『無原罪の聖母の騎士』の日本語版を出版したり、

長崎に聖母の騎士修道院を設立したりしている。(8月15日)

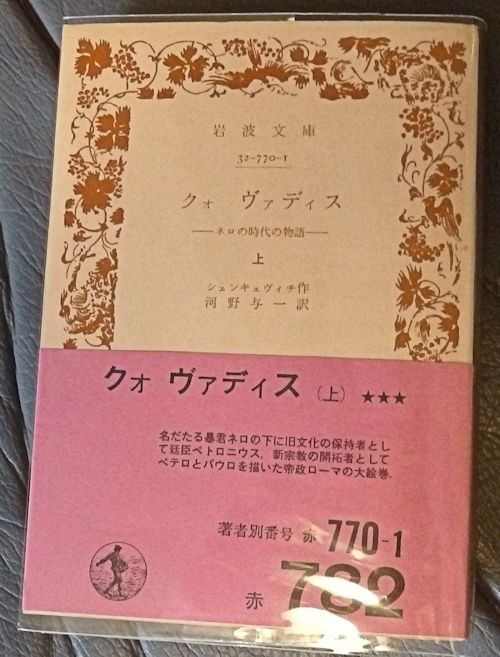

『クォ ヴァディス』 著:シェンキュヴィチ

"Quo Vadis" by Henryk Sienkiewicz

ポーランドにはノーベル文学賞作家が4人もいる。

ヘンリク・シェンキエヴィッチ (Henryk Sienkiewicz)、

ヴウァディスヴァフ・レイモント(Wladyslaw Reymont)、

チェスワフ・ミウォシュ(Czeslaw Milosz)、

ヴェスワヴァ・シンボルスカ (Wieslawa Szymborska)である。

ヘンリク・シェンキエヴィッチ (Henryk Sienkiewicz)の作品で、

世界的に知られているという「クオ・ヴァディス」(Quo Vadis)を読んでみた。

西暦1世紀のローマ帝国を舞台とした歴史小説で、

暴君と言われるネロの治世下のローマを舞台として、若いキリスト教徒の娘リギアと、

ローマの軍人マルクス・ウィニキウスの間の恋愛を生き生きと描写している他、

当時のローマ帝国の上流階級に見られた堕落し享楽にふけった生活や社会、

キリスト教徒への残虐な迫害の様子も描かれているが

赴任も近づき、やらなければならないことも多く、

その上、全3巻と長編なので上巻だけ読んで済ませた。(8月17日)

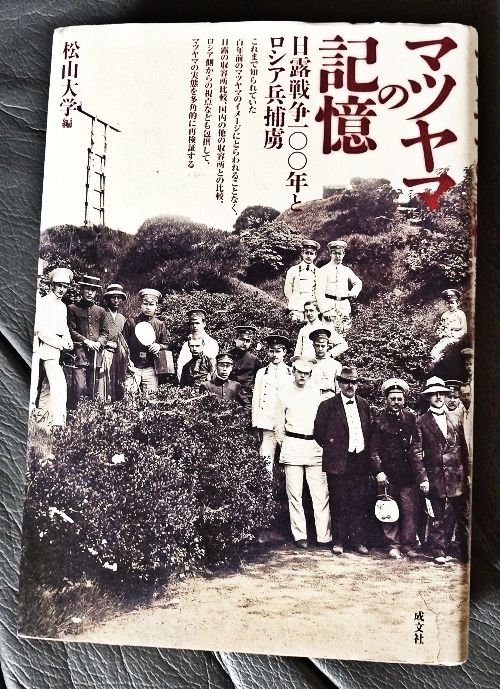

『マツヤマの記憶』 著:松山大学

"The Storage of Matsuyama" by Matsuyama University

ポーランドに直接関係した内容の書籍ではないが、

ポーランドと松山市(日本)の触れ合いが書かれている一節がある。

明治期に捕虜収容所が四国にあった。

徳島にはドイツ人の捕虜収容所が、

松山にはロシア人捕虜収容所(日本初の捕虜収容所)があった。

四国は1000年間以上も遍路巡礼の地として、

地元民だけではなく遠方からの巡礼者も多く、

他のどの地方よりもよそ者に慣れているという判断で四国に捕虜収容所を造ったようだ。

実は、ロシア人捕虜収容所の捕虜の中には、多くのポーランド人がいた。

当時はロシア帝国が強大でポーランドはロシアに飲み込まれていた。

ドイツ人捕虜収容所もロシア人捕虜収容所も捕虜を大いに「優遇」したことは、

世界的に知られているが、

とりわけ、ポーランド人は、帝政ロシアの圧迫下で苦しんでいたのを日本は知っていたので、

事前に日本政府はポーランド側と密約していた。

合言葉は“Matsuyama”だった。

ポーランド人たちは、“Matsuyama”と叫びながら投降してきた。

ポーランド将兵は、ロシア人とは別扱いの客人としての厚遇を受け、皆、大喜びだっという。

第1次世界大戦(14年〜18年)後、独立を回復したポーランドは、

日本に対して、情報戦に不可欠の暗号化技術の基礎とソ連情報を提供した。

ポーランドのおかげで日本の暗号化技術は国際水準に達したといわれている。

また、捕虜たちが日本での厚遇を祖国に伝えると

ポーランドでの日本人気は拍車がかかったといわれている。(8月26日)

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2014-2024 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.