Produced & Photographed by Matsutora

ポーランド映画

平成26年6月22日〜7月17日

『カティンの森(Katyn)』

ポーランドの巨匠アンジェイ・ワイダ(Andrzej Wajda)

1926年、ポーランド東北部のスヴァウキで生まれる。

父はポーランド軍大尉で対独戦中にカティンの森事件に巻き込まれて亡くなる。

青年時代に、浮世絵をはじめとした日本美術に感銘を受け、芸術を志す。

第二次世界大戦中は対独レジスタンス運動に参加した。

1946年にクラクフ美術大学に進学するも、その後進路を変え、ウッチ映画大学に進学。

1953年に同校を修了。

1955年、『世代』にて映画監督デビュー。

1957年の『地下水道』が第10回カンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞。

1958年の『灰とダイヤモンド』で、ヴェネツィア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞。

1981年、『鉄の男』が第34回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞。

1987年、京都賞(思想・芸術部門)を受賞。賞金の4500万円を基金として、

クラクフに日本美術技術センターを設立。

2000年、世界中の人々に歴史、民主主義、自由について芸術家としての視点を示した業績により、

第72回アカデミー賞にて名誉賞を受賞。

2007年には、父親の死の原因となったカティンの森事件を扱った『カティンの森』を製作。

翌2008年の第80回アカデミー賞で外国語映画賞にノミネートされた。

また、1988年には、坂東玉三郎主演の『ナスターシャ』にて舞台演出をつとめた。

この作品は、ドストエフスキーの『白痴』を舞台化したもので、

1994年には、同じくワイダ監督、玉三郎主演にて映画化されている。

2010年、ポーランドを訪問中のメドベージェフロシア大統領から友好勲章を授与さ れた。

アンジェイ・ワイダ監督の『カティンの森』を鑑賞した。

この映画は第二次大戦下に実際に起きた「カティンの森事件」を題材とした映画であ る。

(6月22日)

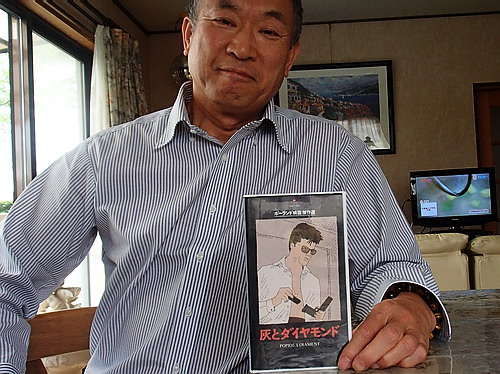

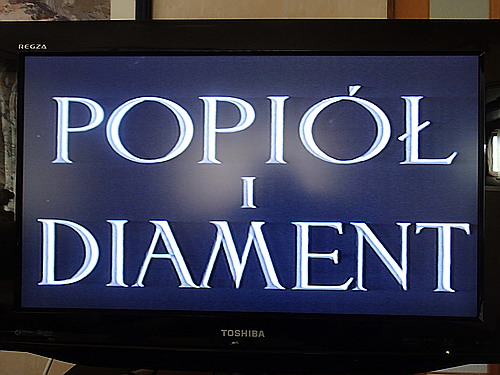

『灰とダイヤモンド(Ashes and Diamonds)』

「灰とダイヤモンド」という名画のことは、何十年も前から知ってはいた。

アンジェイ・ワイダという監督名も耳に残っていたが、これまで1本も観たことがなかった。

今回2軒のDVDレンタルショップで店員さんに探してもらったが、

田舎のことである、2軒とも置いてなかったので、インターネットでビデオを購入した。

字幕の説明が十分でなく、話の内容がさっぱりわからなかったが、

インターネットで検索して物語のあらすじを頭に入れて観ればよく理解できた。(6月28日)

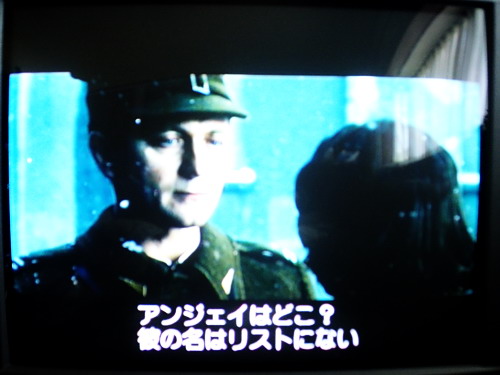

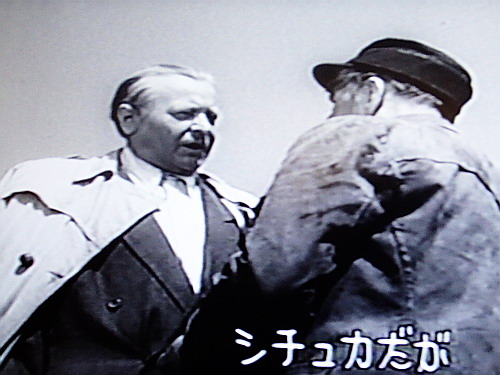

ポーランド労働党県書記のシチュカ氏。

ロンドン亡命政府ゲリラ刺客のマチュク。

話の筋は、マチュクがシチュカを暗殺するのであるが、

若いマチュクは若い女性と恋が芽生え、政治と恋愛の狭間で苦悩する。

政治と恋愛は相反するものだったのだ。

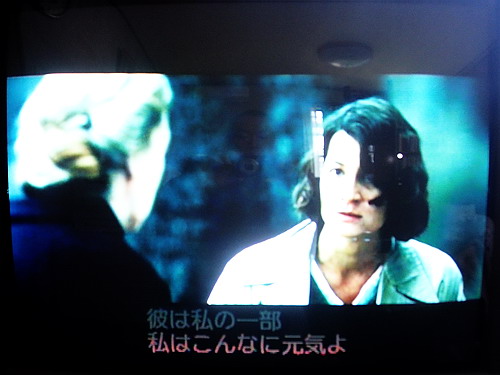

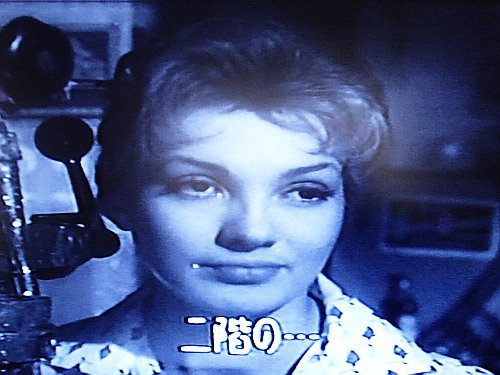

マチュクが恋に落ちた彼女

シチュカとマチュクが出会うが

自分の使命を果たして暗殺した。

結局自分も追われる身となり銃殺された。

「灰とダイヤモンド」とは、

日本風にいえば「地獄に咲く花」と言い換えられるかもしれない。

「灰とダイヤモンド」を見ていたら、ポーランド語を3語覚えた。

「もしもし」は“Hello”でいいようだ。

さらに、「ねえ〜」、「聞いて、」とか相手に注意を促す時も“Hello”の一言でいいようだ。

また、「電話だよ〜」と」いう呼びかけは、“Tellephone!”の一言だった。

もちろん二語とも英語ではあるが、すでにポーランド語になって普通に使われているようだ。

「はい」、「うん」、「ああ」などの肯定の意思表示は「ダーク」というようだ。

さらに、言葉ではなくて動作であるが、「あかんべー」をする場面があった。

検索すれば、赤目(あかめ)がなまって「あかんべえ」になったそうだ。

目の下側のまぶたを指で下にひっぱると、まぶたの裏側の赤い面が見える。

これが赤目で、舌を出すのはおまけの動作だそうだ。

嫌いな相手に向けて赤目を見せて舌を出すのは世界共通の挑発行為だそうだが、

「灰とダイヤモンド」では赤目は見せず、不愉快な表情とともに舌だけを伸ばして見せていた。

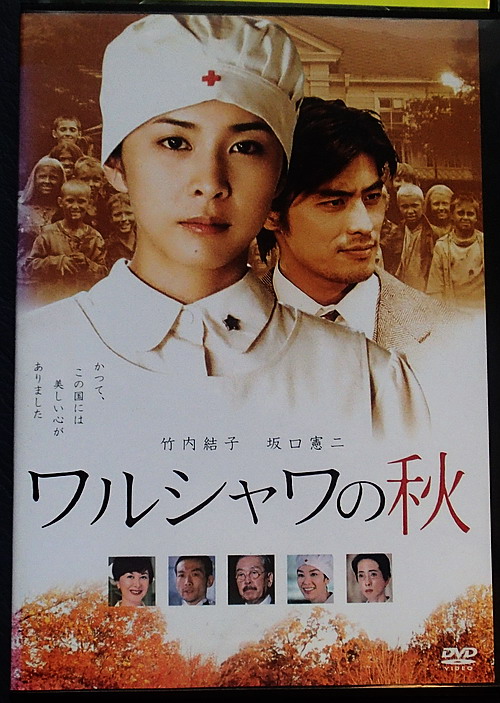

『ワルシャワの秋(Japanese TV Dream:Warsaw in Fall )』

ポーランド映画ではないが、

関西テレビが、『ワルシャワの秋 』というポーランド孤児を題材にしたドラマを、

2003年12月23日に放映している。

ポーランド孤児とは。

実質的にロシア帝国に支配されていたポーランド立憲王国時代、

多数のポーランド人がポーランド独立主義者の流刑の地として

極東ロシアへ送り込まれた。

第一次世界大戦後のポーランド独立戦争により多くの人が犠牲となり、

結果的にシベリアに多数のポーランド孤児が発生した。

せめて子供たちだけでも祖国へ送り返すことができないものかとの思いから、

1919年9月ウラジオストク在住のポーランド人によって、

「ポーランド救済委員会」が組織された。

しかし、1919年にポーランド・ソビエト戦争が始まったことで、

シベリア鉄道で祖国へ送り返すことが不可能となり、

ポーランド救済委員会がヨーロッパ諸国や米国などへ援助を求めたが、

ことごとく拒否された。

しかし、そんな中、苦肉の策として日本政府に受け入れを打診し、

日本政府のポーランド孤児の受け入れが決定した。

1920年から1922年にかけて、

数回にまたがり合計765名のシベリアのポーランド孤児を受け入れた。

さらに、孤児たちの世話役として65名のポーランド人の大人も受け入れ、

東京や大阪など日本各地で厚い保護の元、1年ほど生活した。

その後、孤児たちは無事にポーランドへ帰還したということがあった。

『ワルシャワの秋』はそれらの経緯と、

その数十年後、その孤児たちの一人の子供が有名な指揮者となって

日本公演をするという感動的な場面で幕を閉じる。(7月10日)

『戦場のピアニスト(The Pianist)』

ポーランドを舞台にした映画としては、

『戦場のピアニスト(The Pianist)』と

『シンドラーのリスト(Schindler's List)』が有名であるが、

この二本はすでに劇場公開時に観ていたので、改めて観る予定はなかったが、

ポーランドの赴任先大学の前任先生に、

『シンドラーのリスト』は渡波前にもう一度観ておくほうがよい、と言われたこともあり、

『戦場のピアニスト』も一緒に観ることにした。

『戦場のピアニスト』は、ナチス・ドイツのポーランド侵攻以後、

ゲットー(ユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区)や

ワルシャワの廃墟の中を生き抜いた

ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンの体験記を元にしている。

カンヌ映画祭では最高賞であるパルムドールを受賞。

アメリカのアカデミー賞では監督賞、脚色賞、主演男優賞の3部門で受賞。

監督はポーランド人のロマン・ポランスキー(Roman Polanski)。

フランス・ドイツ・ポーランド・イギリスの合作映画。(7月15日)

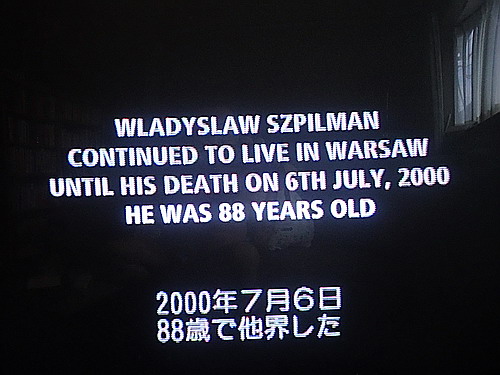

舞台はポーランドのワルシャワ

ピアニストのウワディスワフ・シュピルマン

(Wladyslaw Szpilman、1911年12月5日 - 2000年7月6日)は、

ワルシャワのショパン音楽院で学んだあと、

20歳からベルリン音楽大学でレオニード・クロイツァーとアルトゥール・シュナーベルに師事。

しかし、1933年、ヒトラーが政権を掌握したことにより2年でポーランドへ帰国。

ワルシャワでポーランド放送のピアニストとして音楽家活動を始める。経過は映画も同じ。

シュピルマンはクラシック音楽の演奏活動のほか数多くの大衆音楽を作曲した。

なかでも彼が作曲し、

カジミェシュ・ヴィンクラー(Kazimierz Winkler)が作詞した

明るいジャズ調の歌謡曲『ワルシャワの赤いバス("Czerwony Autobus")』は

現在でもポーランド人が最も愛する曲の一つとして現在でもよく歌われているそうだ。

1939年にヒトラーのポーランド侵攻により第二次世界大戦が勃発。

読み落とすことが多いが、第二次世界大戦はこの時ポーランドで開戦した。

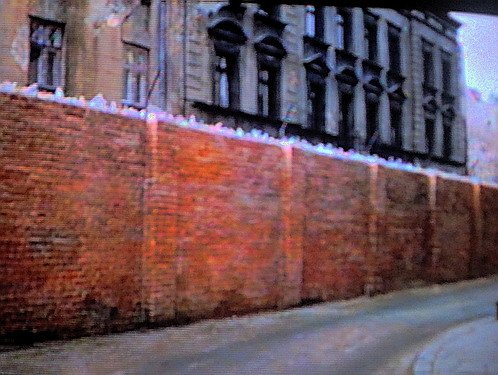

ドイツ占領下のポーランドでシュピルマンはゲットーに強制移住させられる。

好きな人との別れもあった。

ゲットーは四面が塀で囲まれている。自由に出入りはできない。

どうにかゲットーを脱出するが、

ドイツ軍、ポーランド亡命政府軍、ソビエト軍の三つ巴になり、廃墟となった街を逃亡する。

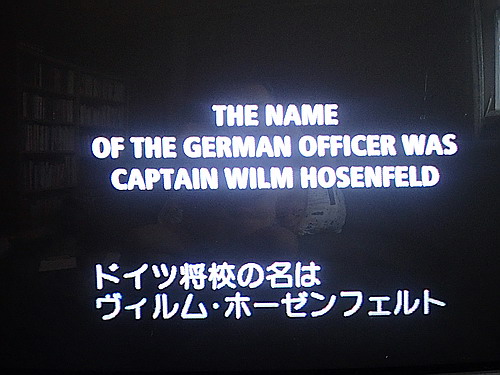

だが、ついにドイツ軍の将校ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉に発見されるが、

ピアニストということでピアノを弾かされる。

ドイツ軍の将校ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉は彼のピアノに聞きほれて、

彼を見逃しただけでなく、定期的に食物まで持参した。

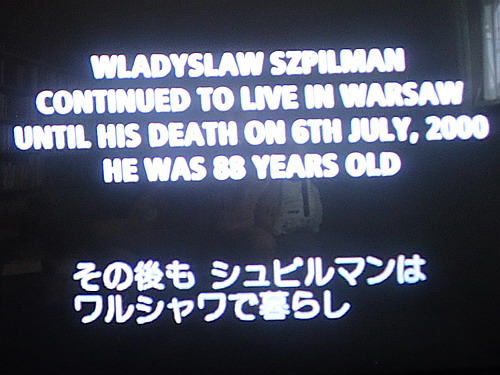

戦後、世界中で2000回以上の演奏活動を行なうとともに、戦前から戦後にかけて、

数多くの映画音楽、管弦楽作品、大衆歌、ポピュラー音楽を作曲して、

ポーランドの大衆音楽史にその名を残した。

彼の音楽の人気は管弦楽にとどまらず大衆音楽におよんでおり、

ずっと幅広いジャンルで活躍している。

1972年までに500曲を作曲し、

そのうち幼児・児童向けの愛唱歌やポップスも含め約100曲は

現在でもポーランド人なら誰でも知っているほどの、

ポーランド音楽のスタンダードナンバーでになっている。

彼はポーランド国民から最も愛された音楽家の1人であった。

2000年に脳溢血で入院中に死去。墓はワルシャワにあるという。

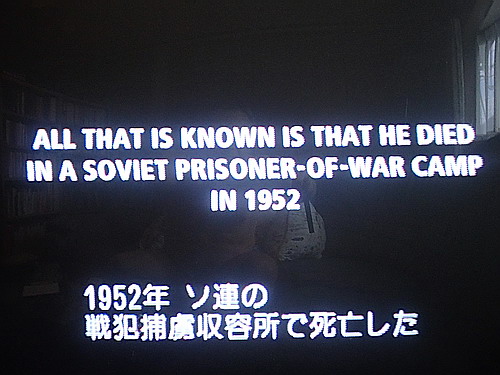

シュピルマンを助けたドイツ軍の将校ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉は、

その後入れ替わるかのようにソ連軍の捕虜となり、

シュピルマンによる救出の届かないソ連の収容所で死亡した。

1946年に戦時中の体験をまとめた「ある都市の死」を出版し、

2002年にはこれを原作とした映画『戦場のピアニスト』が公開された。

特報

『戦場上のピアニスト』のモデルであるウワディスワフ・シュピルマンの

ご長男のクリストファー・W・A・スピルマン

(Christopher Wladyslaw Antoni Szpilman, 1951年5月4日)氏は

愛媛県に住んでいたことがあるそうだ。

彼は若くしてイギリスへ行くが、すぐに働いたアルバイト先の知人の薦めで、

柔道の道場に通い、このとき英国留学中の日本人と親しくなる。

1976年、その日本人留学生の出身地である愛媛県川之江町(現在の四国中央市)に住み、

小さな英語塾で英語を教えた。

1978年、英国に帰ってからロンドン大学アジア・アフリカ研究学院日本語学科に入学。

1980年6月、ロンドン大学を卒業した。

その後、米国のイェール大学大学院歴史学科博士課程修了、

東京大学大学院法科政治研究科で外国人研究生、米国オールド・ドミニオン大学歴史学部講師、

イェール大学大学院歴史学科博士号取得、コネチカット大学歴史学部講師、

米国デューク大学大学院に留学中だった日本人女性の佐藤千登勢と結婚。

同年、夫人を伴って来日。1996年4月から1998年3月まで東京大学文学部外国人研究員。

1997年から拓殖大学日本文化研究所の客員教授として拓大百年史の編纂に携わった。

1998年、夫人が西南学院大学助教授となったことに伴い、夫婦で福岡に移住。

現在九州産業大学国際文化学部教授だそうだ。 参考

クリストファー・W・A・スピルマン(Christopher Wladyslaw Antoni Szpilman)教授

English Cram School of His(Shikokuchuo-shi)

Faculty International Studies Culture Kyushu Sangyo University(Fukuoka-shi)

『シンドラーのリスト(Schindler's List)』

この映画は劇場場公開時の20年前に映画館で見ていたが、

ポーランド赴任にあたって再度観ることにした。

第二次世界大戦時にナチスドイツによる

ユダヤ人の組織的大量虐殺(ホロコースト)が東欧のドイツ占領地で進む中、

ドイツ人実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系ユダヤ人を

自身が経営する軍需工場に必要な生産力だという名目で絶滅収容所送りを阻止し、

その命を救った実話を描いている。(7月17日)

1939年9月、ドイツ軍によりポーランドが占領され、

ポーランドの都市クラクフもドイツ軍の占領下に置かれた。

クラクフ在住のユダヤ人は強制されて、クラクフ・ゲットーの中へ追放された。

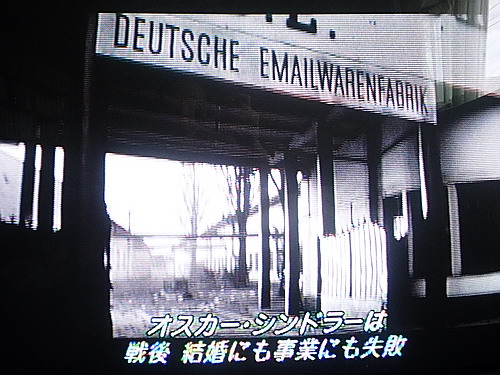

ナチス党の党員でもあるドイツ人実業家オスカー・シンドラーは

戦争を利用してひと儲けすることを目論み、

潰れた工場を買い取って琺瑯(ホーロー)容器工場の経営を始めた。

有能なユダヤ人会計士イザック・シュターンに工場の経営を任せ、

安価な労働力としてゲットーのユダヤ人を雇い入れ、

また持ち前の社交性でナチスの将校に取り入って自らの事業を拡大させていった。

しかしやがて残虐なナチス将校アーモン・ゲート少尉が

クラクフ・プワシュフ強制収容所の所長としてクラクフに赴任してきた。

ゲート少尉とその部下のナチス隊員達は、

ゲットーや収容所においてユダヤ人を次々と殺戮していく。

シュターン初め、シンドラーの工場で働くユダヤ人たちにも危機が迫る中、

金儲けにしか関心がなかったシンドラーの心境に変化が生じていく。

彼は工場に必要な人材であるという理由で、従業員をナチスから買い取ることに成功 した。

その買い取ったユダヤ人の名簿が『シンドラーのリスト』と呼ばれている。

それらの買い取った1100名の従業員を

自身の生まれ故郷のチェコのブリンリッツに作った工場に運ぶが、

手違いで約300名(女性)がアウシュビッツに送られる。

またもや、多額の賄賂を余儀なくされるが、

従業員を再び買い取り、蒸気機関車を借り切って、

彼女達をチェコのブリンリッシに運ぶ。

戦争が終わりドイツは無条件降伏をする。立場は逆となった。

シンドラーは工場を手放し、去っていくが、

「もし捕まればこの書類を見せてください」という言葉とともに、

従業員の全員が署名した書類をもらう。 もうひとつの「シンドラーのリスト」である。

シンドラーの車を見送る従業員たち。

ポーランドはソ連軍の統治下となる。

ナチス将校アーモン・ゲート少尉も捕らえられ極刑に処せられた。

参考ウェブサイト多数

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2014-2024 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.