Produced & Photographed by Matsutora

ビザ申請のために東京へ

平成26年7月4日

ビザ申請のためにポーランド大使館(東京)に行った。

この上京に合わせてポーランド赴任の打ち合わせ、在日タイ人との面会、

登山仲間との尾瀬ヶ原トレキング、

トキワ荘などの日本漫画文化の原点を考える散策などを予定していた。

予定外では東京滞在時に入谷の朝顔市や合羽橋の七夕などを

知ることとなり訪問できたのは幸運だった。

7月3日出発、7月8日帰宅。5泊6日(深夜バス泊2日)。

ポーランド大使館

大使館内部

松虎が赴任するポーランドの大学の前任者と面会。

大変優秀な先生で松虎で後任が務まるのかどうかが少し不安になった。

たいへん貴重なご意見を拝聴した。

その夜、バンコクの教え子の親族が経営するタイレストランでタイ人と面会。

日本文化の原点を考える散策にでる。

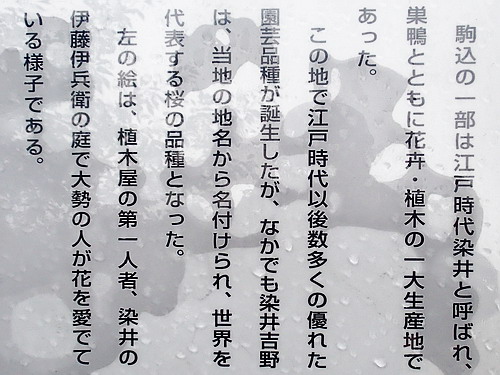

駒込駅に隣接して、染井吉野桜記念公園がある。

ここはソメイヨシノの生誕地である。

この場所にはかつては染井村と呼ばれていた集落があった。

江戸末期から明治初期に、

この集落を作っていた造園師や植木職人達によってソメイヨシノが育成された。

この桜は、当初、西行法師の和歌にもたびたび詠まれた大和の吉野山にちなんで

「吉野」「吉野桜」として売られ、広まったが、

藤野寄命による上野公園のサクラの調査によって

ヤマザクラとは異なる種の桜であることが分かり(1900年)、

この名称では吉野山に多いヤマザクラと混同される恐れがあるため、

「日本園芸雑誌」において染井村の名を取り「染井吉野」と命名したという。

ソメイヨシノは日本原産種のエドヒガン系の桜とオオシマザクラの交配で生まれた

と考えられる日本産の園芸品種である。ソメイヨシノはほぼ全てクローンである。

ところで、ソメイヨシノは日本の国花なのであろうか。

ソメイヨシノはたかが100年ほど前に品種改良された新種。

有名な秀吉の花見も、西行法師の詠んだ桜も、

平安時代に愛でられた桜もソメイヨシノではなくてヤマザクラだった。

ということでソメイヨシノは品種改良された日が浅く国花にはなりえないが、

そもそも日本には国花は法的に定められていないそうだ。

歴史的事実として、ヤマザクラと菊が日本の国花と考えられているようだ。

現在の染井村

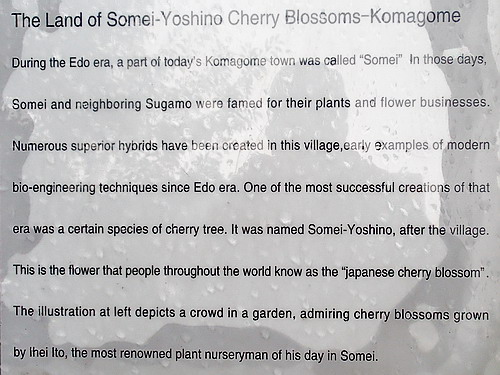

Tokiwa-so was a Japanese style no-frills apartment building,

two stories high, built of wood.

It was one of the pre-war buildings

which survived the fire bombing of Tokyo during WWII

and became part of the nucleus

of the Minami Nagasaki residential area of Toshima ward.

It had no baths, only cold water sinks and toilets.

Residents went to local sento baths,

the Tsuru-yu and the Akebono-yu (now modern condominiums).

The second floor of this building housed many young budding artists

in the late 1950s to the early 1960s, including Osamu Tezuka for one year.

Residents included Shotaro Ishinomori (1956-1961), Fujio Akatsuka(1954-1961),

Fujiko Fujio(1954-1961), Terada Hiroo (1953-1957), Suzuki Shin'ichi (1955-1956),

Moriyasu Naoya (196-1957),Akatsuka Fujio (1956-1961),

Mizuno Hideko (1958-) and Yokota Tokuo (1958-1961).

The building existed as a sort of atelier from 1952 to 1982.

It is now the site of a building belonging to

a publisher of scientific and test preparation textbooks.

西武池袋線「椎名町駅」下車、

徒歩約10分で椎名町5丁目2253にたどり着く。この場所である。

しかし、場所は同じでも町名は変わっている。現在は南長崎町3丁目である。

ここには印刷会社の建物が建っているが、写真右下に小さな記念碑がある。

この小さな記念碑こそ、日本漫画の梁山泊だったトキワ荘跡地である。

手塚治虫を始め、後に有名になる漫画家が多数住んでいた。

トキワ荘はこの商店街と交差した短い横道の突当りにある。

この通りは、今では『トキワ荘通り』と呼ばれ親しまれている。

若き漫画家たちが利用した食堂もこの通りにあった。

この通りに面していた米屋さんが、昨年12月に、

トキワ荘の情報発信基地『トキワ荘通りお休み処』として装いを新たに開店した。

この部屋はトキワ荘の22号室の再現である。

トイレは共同トイレ、風呂は外湯、食事は外食だったが、出前も多かった。

漫画家たちが一番よく利用した中華料理店『松葉』。

漫画に描かれている。

『松葉』は現存していた。

平屋の粗末な建物は、3階建てのビルになっていた。

トキワ荘通りに面した『南長崎花崎公園』にもトキワ荘の模型を展示している。

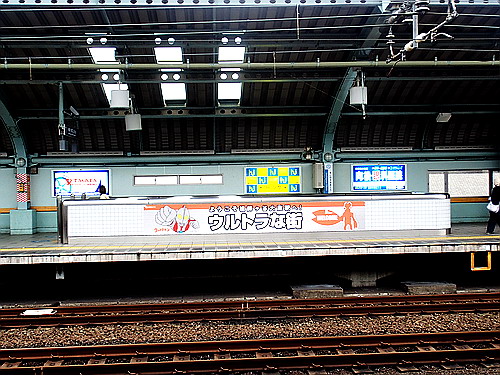

小田急線祖師ヶ谷(そしがや)大蔵駅プラットフォーム。

駅前の商店街がウルトラマン通りになっている。

駅前の公園にはウルトラマンの像もある。 About This Street

ウルトラマンを生んだ、円谷プロダクションの本社が砧7丁目に、

また円谷英二氏の自宅が祖師谷3丁目(ウルトラマン商店街内)にあったことで、

ウルトラマンの誕生の地として、ウルトラマンにはゆかりのある土地柄になっている。

東京の飲み友達と浅草で飲むことになった。

偶然西浅草合羽橋で七夕をやっているというのでみんなで歩いた。

スカイツリーが見える。

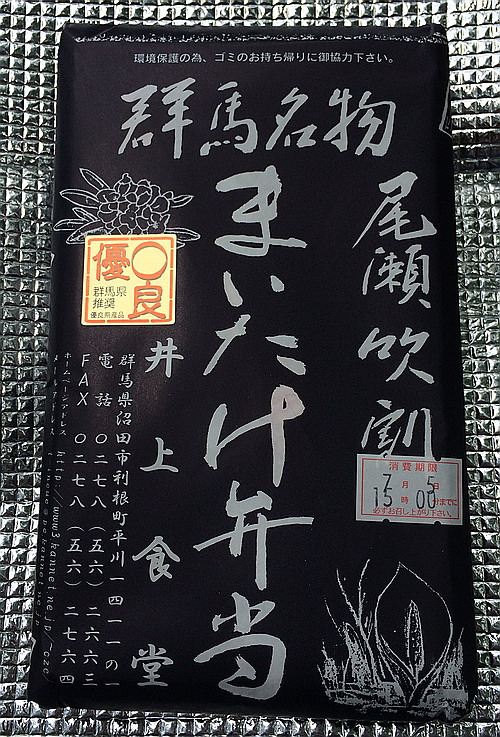

この日は、登山仲間と尾瀬ヶ原トレッキングをする予定であったが、

その前日に腰痛があり、ホテル近くの整形外科クリニックで受診し、

レントゲン写真を6枚撮っていた。

骨の空間は綺麗だし、大事になるとは思われないと診断されてていた。

しかし、この日早朝起床すれば、激しい腰の痛みに尾瀬ヶ原は断念するも、

折角だから、新幹線駅近くの温泉で療養しようということになった。

一緒にトレキングするはずだった東京の友人が介護人になり、

また、幸運にも起床後1時間半もすれば痛みは霧消したように動けるようにはなった。

ぎっくり腰ではなくて、何かの拍子でそういうことになることもあるそうだ。

安静にすれば治癒するそうだ。

上野駅は、東北新幹線、上越新幹線、長野新幹線の始発駅である。

次は上野駅に停車中の『はやぶさ』。

上越新幹線『MAXたにがわ』。1階建て車両。この列車で上毛高原駅へ。

乗り換えをなくすために群馬県の友人が自家用車でこの駅まで来てくれた。

上毛高原駅から車で1時間。宝川温泉。 English 繁体字 簡体字

川に沿って新緑で覆われた大きな露天風呂が点在している。

混浴である。日本最大級と思われる。写真はブナの木。

こちらは栃の木。別名マロニエ。

画像検索によると、この温泉は新緑時よりも紅葉時のほうが断トツに綺麗なようだ。

晩秋には豪華絢爛な温泉場になるようだ。

奥利根水源の森。利根川の源流に近いキャンプ場。

ここで昼食。

奈良俣ダム。提高158m、ロックフィルダムの中では日本第三位。

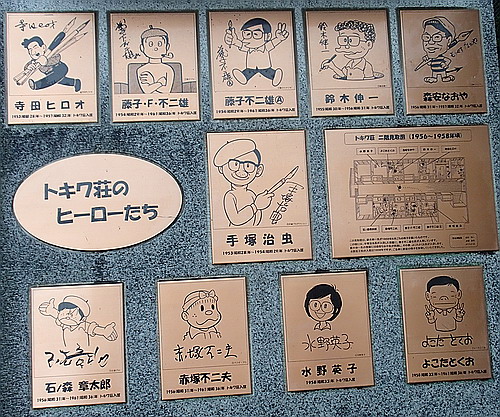

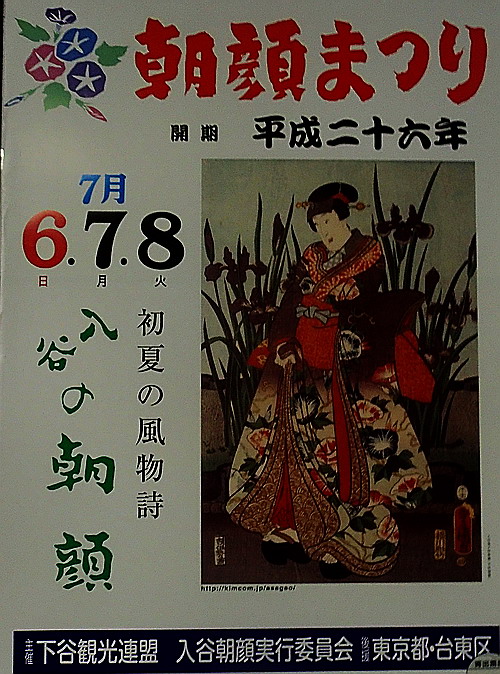

Iriya Asagao Matsuri, Morning Glory Festival in Iriya,

held from July 6 to 8 every year,

is the largest festival in Japan dedicated to morning glories.

The 120 producers and 100 fair stalls that line Iriya Kishimojin,

meaning Iriya’s goddess of childbirth and children,

and the common name for Shingen-ji Temple - and Kototoi-dori Street attract

as many as 400,000 people during the three-day period each year.

The morning glories of Iriya

are said to have gained fame around the late Edo period.

The flowers were initially cultivated in Okachimachi,

and as times changed they switched hands to producers in Iriya.

By the mid Meiji period,

the Iriya breeds were so attractive that they became popular as decorative plants.

In their heyday,

Iriya’s producers created some thousand varieties of morning glory

through deliberate cross-pollination.

The flowers momentarily vanished from Iriya in the Taisho period.

And after the Second World War,

a team of locals and the Shitaya Tourism Association revived the tradition

and organized the Asagao Matsuri as we know it today.

Visitors to the three-day seasonal event

are sure to experience the summer of Edo through the morning glories

that have delighted natives of every generation, from Edokko to Tokyoites.

東京都台東区下谷(いりや)に真源寺(しんげんじ)がある。

1659年(萬冶2年)光長寺20世・日融がこの地に法華宗本門流の寺院を開山した。

鬼子母神を祀っていることで、入谷鬼子母神の名称で有名な寺院である。

鬼子母神は法華経の陀羅尼品と言うお経にある仏教の神で、

その説話によると、人の子をさらっては食べていた夜叉であったが、

その悪行をお釈迦様の知るところとなり、お釈迦様は鬼子母神を戒めるために、

末っ子のピンガラを隠してしまいました。

自分の子供が居なくなった鬼子母神は気違いのようになって捜し回ります。

ところがどこを捜しても子供は見つからずとうとうお釈迦様に救いを求めに行きます。

するとお釈迦様は鬼子母神に対し、 おまえは数多くの子供が居るにもかかわらず

たった一人の子供が居なくなってもこの様に悲しむのに、

ましてや何人も居ない子供をさらわれた親の悲しみが、どれほど深いものか解るかと諭され、

我に返った鬼子母神はそれからは悪行をやめ、仏教に帰依します。

そしてお釈迦様に対し法華経に帰依し、その後は人を守る誓いをたてられます。

それからの鬼子母神様は苦しい修行にも耐えて、ついに法華経の守護神となり、

母親と子供を護る仏教の神として信仰されるまでになりました。

7月の七夕の前後に真源寺の境内及び門前町で、開催される朝顔市は、

入谷の名物となり、東京下町の夏の訪れを伝える行事として、全国的に知られている。

朝顔は、原産地は熱帯アジアか、

西南中国からヒマラヤにかけての暖かい山麓地帯ではないかと言われている。

そして今から千百年以上も前の奈良時代に

中国から遣唐使によって我が国に伝来したと言われています。

当時はこの朝顔の種子が大変貴重な生薬として珍重され下剤用として使われていたようだ。

また薬として入って来た朝顔が

今のような鑑賞用として栽培されるようになったのは江戸時代に入ってからの事だそうだ。

さらに朝顔の種のことを中国名で牽牛子「ケンゴシ」または「ケニゴシ」と言い、

和名を阿佐加保と書き、後に朝に咲く花である事から朝顔と言われるように成ります。

また朝顔はケンゴシの花と言う事で別名を牽牛花(けんぎゅうか)とも言われているそうだ。

七夕になぜ朝顔なのかは、江戸の洒落のようだ。

牽牛花というのは、七夕の彦星である牽牛の花と書くことから、

朝顔市は七夕の前後の三日間に開催されるようになったということだ。

朝顔まつり(朝顔市)は毎年七月の六日から八日までの三日間開催され、

入谷鬼子母神を中心として、言問通りに百二十軒の朝顔業者と百軒の露店(縁日)が並び、

毎年四十万人の人出で賑わっている。

真源寺(Shingenji Temple)

汐留高層ビル街

日本テレビタワー前広場にあるベンチ。形がユーモラス。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2014-2024 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.