Produced & Photographed by Matsutora

フィリピン赴任へ、自宅研修中

平成27年9月1日

STUDYING PHILIPPINE IN MY HOUSE

SEPTEMBER.1.2015

縁あって、フィリピンのマニラに9月30日に赴任することになtった。

大学や語学研修所(将来日本に赴任する介護学生が対象)で授業を受け持つ。

フィリピンは、行ったこともない未知の国。

インターネットでフィリピン関係の書籍やDVDなど片っ端から申し込んだら、

今日1日で写真の荷物が届いた。

我人生で今日は一番荷物が届いた日になった。

明日も同じくらい届く予定だ。

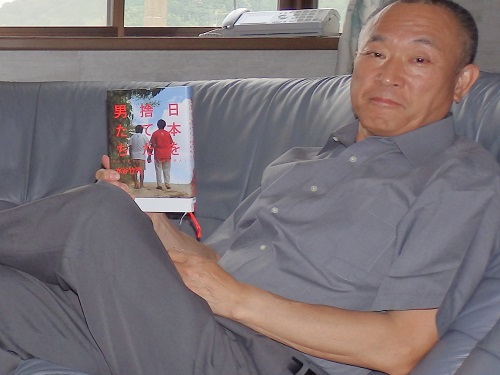

「日本を捨てた男たち」 水谷竹秀著

2011年、第9回開高健ノンフェクション賞受賞

副タイトルは「フィリピンに生きる困窮邦人」とある。

かつてタイのチャンマイに、ホームレスの日本人がいるという話を聞いたことがある。

タイで若い女性と恋に落ち結婚、屋敷を構えて平和に暮らしていたが、長くは続かなかった。

結局、無一文になって家を追い出されて、路頭に迷いホームレスになるのである。

それは、タイだけでなく、多くの国では外国人が不動産購入ができない。

タイで家と土地を買っても、

所有者は外国人の夫である日本人ではなく、タイ人の妻のものになる。

夫婦喧嘩の果てに、妻の「出て行って!」という一言に従わなければ

日本人の夫は逮捕されるのである。

これと同じことがフィリピンでも起きているようであるが、

フィリピンは圧倒的にその数が多い。

毎日一人の割で困窮邦人が出現している。

この本は、安易な国際結婚を戒めるだけでなく、

日本とフィリピンの社会構造の違いまで掘り下げて、

なぜフィリピンは諸外国に比べて困窮邦人が圧倒的に多いのかも考える。

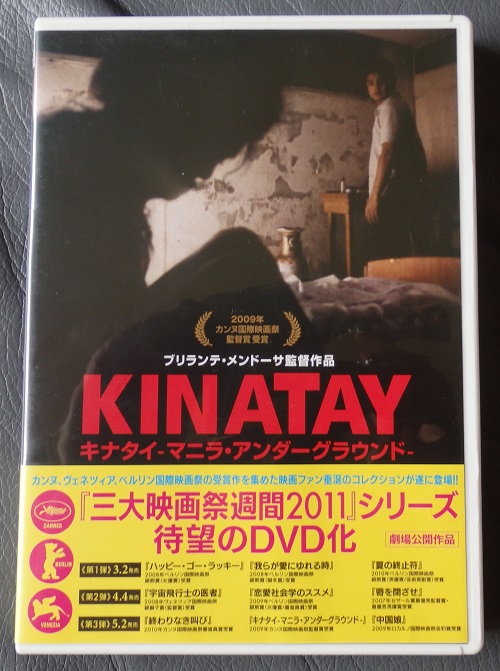

「キナタイ -マニラ・アンダーグラウンド-」 プリランテ・メンドーサ監督作品

2009年のカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。

2011年の8月にヒューマンラストシネマ渋谷にて開催した三大映画祭にて日本初上映された。

怖い映画であるが、ホラーではない。

ドキュメンタリータッチのフィクションではあるが、現実とリンクする怖さがある。

オープニングはマニラの普通の朝から始まる。

主人公ペピンは、警察学校で勉強している貧乏学生で、この日が結婚式。

奥さんとの間にはすでに生まれた赤ちゃんがいる。

裁判所にて親類合わせて結婚式を済ませる。

貧乏学生で子供と奥さんを養うため、

小遣い稼ぎに屋台からショバ代を回収する集金人の仕事をする。

やってることはまるきりやくざ。

その日の夜、

警察の上司や先輩がヤク代の上がりを誤魔化した売春婦を車の中で拉致して殴り、

テープで縛り、人気のない民家へ連れ込み暴行、レイプ、

そして殺害し、容赦なしに死体をバラバラにする。

解体し終わった上司はシャワー浴び、新しい警察の制服に着替える。

その後、バラバラの死体を別個に袋に詰めて、あちこちにばらまくように捨てる。

夜が明け事件が発覚するが、マスコミはギャングの仕業と報道。

殺した警察仲間とペピンは、何事もなかったかのように朝飯を食べるが、

ペピンは落ち着かなくなり上司に許可をもらい先に帰る。

自宅では、新しい1日の始まりにペピンの奥さんが朝飯を作るシーンで映画は終わる。

犯罪者を追い詰めて逮捕するというような話ではなくて、

腐敗した警察の正体を警察学校の生徒が見たマニラの1日を追った作品になっている。

カンヌ映画祭では、評論家から罵声を浴びて、観客からもブーイングの嵐だったそうだ。

原因はあまりにも陰惨すぎたからだそうだ。

アメリカで有名な映画評論家のロジャー・エバートは

「カンヌで上映された最悪の作品」と酷評した。

ところが、カンヌの審査員は監督賞を受賞させた。

審査員を担当したヌリ・ビルゲ・ジェイランは

「コンペ部門屈指の力強さと独創性を誇る」とコメントした。

フィリピンでは過激な性や暴力描写は禁止されているので、

この映画の一般公開は禁止されたままになっている。

キナタイの意味はフィリピンタガログ語で「屠殺」という意味だそうだ。

警察官が、裏社会では凶悪な犯罪者であるという話は胡散臭いが、

単なるフィクションではなくフィリピンの現実の一端と暗示しているようで怖い。

映画が現実と重なり合うのである。

「日本を捨てた男たち」143ページには次にように書かれている。

「(警察の)捜査員の給与が安く、捜査費用も基本的には支給されない上に、

事件現場まで行く交通費や車の燃料まで自腹で賄わなくてはいけないという途上国特有の事情〜。

フィリピンの警察官の給与は

給与は一か月12,000〜25,000ペソ(約24,000円〜50,000円)程度である」

さらに、外務省海外安全ホームページによると、

「警察官の制服を着用した2〜3人組による犯罪」

主にマニラ首都圏において,警察官の制服を着用した2〜3人組の男性に,

「喫煙禁止場所で喫煙していた」,

「現在使用されていない横断歩道を横断した等の言いがかりをつけられ,

警察車両(パトカー等)の他,一般車両(バン)に連れ込まれ,時に手錠をはめられたり,

拳銃を突きつけられるなどして,事実上,一時的に車内に監禁され,

所持していた金銭等を奪われた後に解放されるとの事件が発生しています。

犯人には本物の警察官が含まれているとも見られています。」 参考

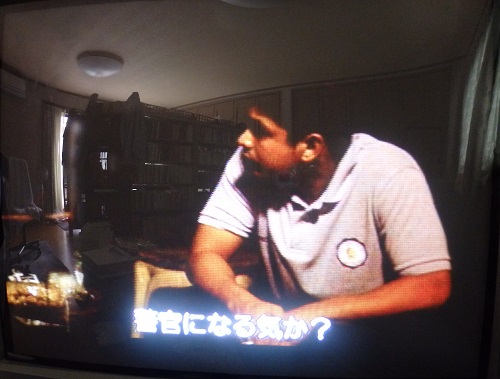

左の男子生徒が主人公のペピン、中央奥は、女性を殺害し、容赦なしに死体をバラバラにする教官。

上司に訊かれるペピン

警察官の現状を教える上司(左)

警察官になりたい理由を述べるペピン

死体を切り崩す教官。これも金(生きる)のためのビジネス。

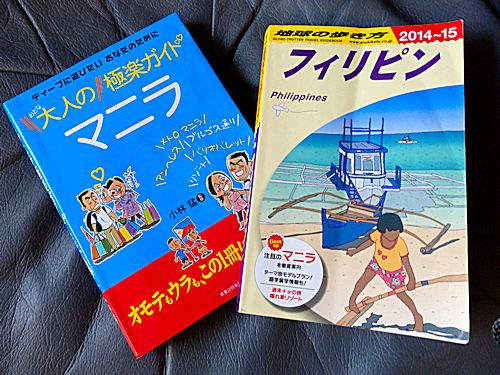

「地球の歩き方フィリピン」 ダイヤモンド社 と 「大人の極楽ガイドマニラ」 実業之日本社会

「虹の谷の五月」 船戸与一著

フィリピンが舞台の直木賞受賞作品ということで購入した。

登場人物はフィリピン人、日本人、そして主人公の日比混血児トシオ。

物語はトシオ13歳(1998年)から始まる。

その後、15歳(2000年)までに成長するトシオと、

フィリピンのセブ島にある一地域、ガルソボンガ地区という寒村で起こる様々な事件を描く。

日本人老人と結婚して、

相当の金持ちになったフィリピン女性(クイーン)がガルソボンガに帰って来たり、

個人的な憎悪で、副主人公である元新人民軍幹部ホセを狙う国家機関の暗殺者が登場したり、

さらには慕われている日本人医師が誘拐されたりと、

社会的な問題を巻き起こしながら物語は展開していく。

暇つぶしにはいいが、フィリピン赴任のための研究としては時間の浪費だった。

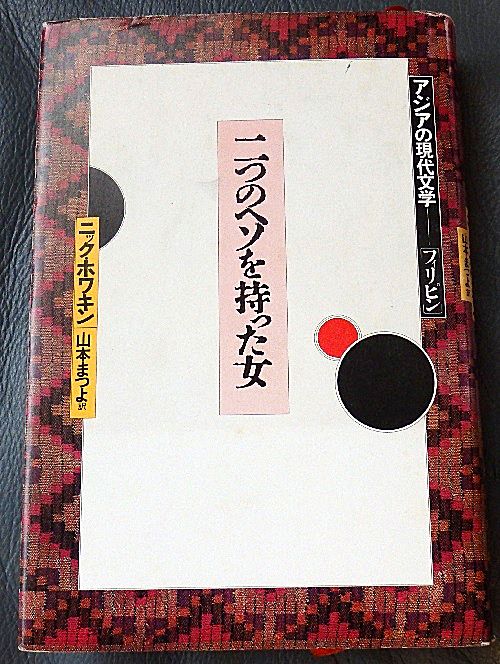

「二つのヘソを持った女」 ニック・ホアキン著

フィリピン文学の最高傑作として誉れ高い。

ホアキンは、フィリピンのジャーナリスト、作家。1950年代から英語作家として活躍した。

代表作、「二つのヘソを持った女」(1961)はスペイン統治期の年代記、伝承などから着想を得、

植民者文化の影響と、民族の歴史、伝統との相克に苦悩する、

西欧化したフィリピン・インテリのアイデンティティ(主体性)の問題を扱っており、

戯曲『一フィリピン芸術家の肖像画』(1952)とともに芸術性が高く買われている。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2015-2025 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.