Produced & Photographed by Matsutora

歌舞伎観劇

平成27年12月26日

KABUKI THEATER

DECEMBER 26.2015

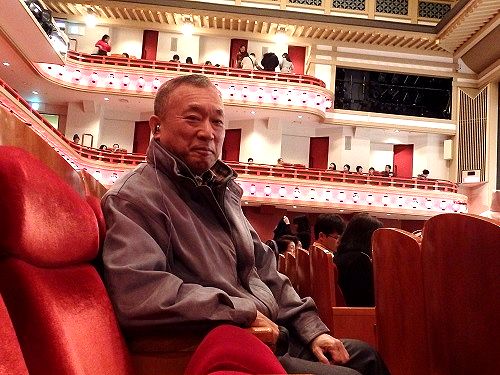

再渡比の前に大阪で2泊して歌舞伎を見に行った。

歌舞伎観劇は生まれて初めてのことだった。

外国で日本語や日本文化を教授している教官としては

一度は見ておかなければならないと思ってのことだった。

京都といえば祇園祭に鴨川

鴨川は相変わらず綺麗な水が流れている。素晴らしいことだ。

ユリカモメが泳いでる。

こちらは白鷺

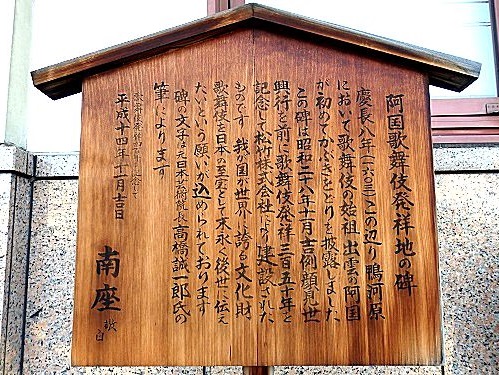

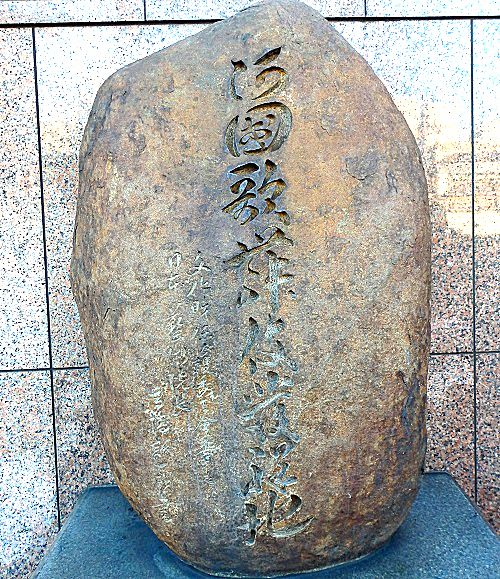

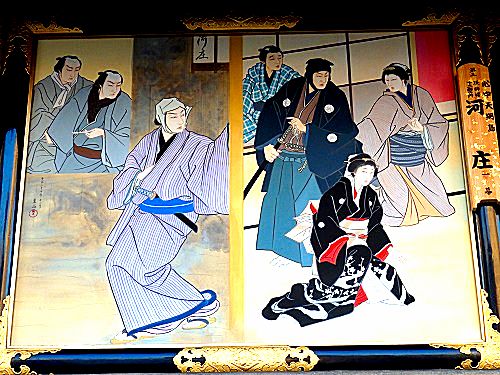

そして、この河原で歌舞伎が誕生した。

江戸時代(元和年間)には、鴨川のそばに劇場が建てられた。

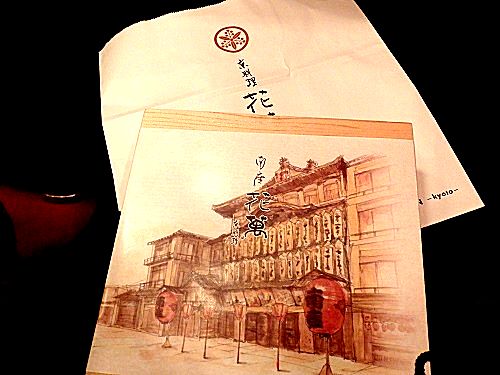

その劇場は、四条通の南側に位置していたために四條南座と呼ばれた。

現在、四條南座は日本最古の劇場となっている。

下の写真が四條南座であるが、

角に昔から松葉本店というにしんそば発祥の店があるので、

四條南座の建物は歪な形になっている。

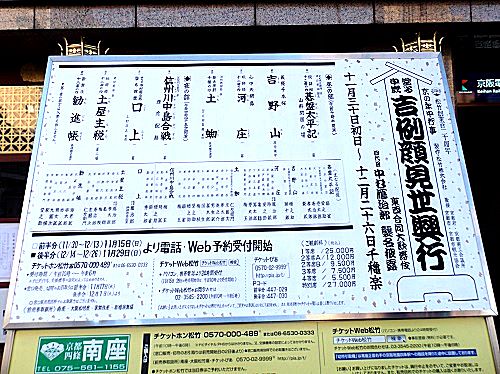

本日の演目

歌舞伎の演目は普通の芝居である歌舞伎狂言と歌舞伎舞踊に分けられる。

歌舞伎狂言は、さらにその内容により時代物と世話物に大別される。

時代物とは、江戸時代より前の時代に起きた史実を下敷きとした実録風の作品や、

江戸時代に公家・武家・僧侶階級に起きた事件を中世以前に仮託した作品をいう。

一方、世話物とは、江戸時代の市井の世相を描写した作品をいう。

時代物のうち、お家騒動を書いたものは御家物(おいえもの)、

飛鳥〜平安時代を描いたものは王朝物(おうちょうもの)と呼ばれる。

また世話物のうち、特に写実的要素の濃いものを生世話物(きぜわもの)という。

明治になると当時の世相を描いた散切物という世話物のサブジャンルも生まれた。

また歌舞伎狂言はその起源によって分類する事もでき、

人形浄瑠璃の演目を書き換えたものを丸本物といい、

能・狂言の曲目を原作としてそれらに近い様式で上演する所作事を松羽目物という。

丸本物は義太夫物・義太夫狂言・でんでん物などとも呼ばれる。

なお丸本物の対義語は純歌舞伎である。

活歴物(かつれきもの)は、明治時代に歌舞伎を近代社会に

ふさわしい内容のものに改めようとして生まれた演目の総称であり、

新歌舞伎(しんかぶき)は、明治後期から昭和の初期にかけて、

劇場との関係を持たない独立した作者によって書かれた歌舞伎の演目の総称である。

なお第二次世界大戦の戦中から戦後以降に書かれた新しい演目は、

新作歌舞伎(しんさくかぶき)または単に新作(しんさく)と呼んで、

新歌舞伎とは区別している。

歌舞伎狂言の分類方法は人によって揺れがあり、

時代物と世話物で2分する代わりにこれにお家物を加えて3分する用例もある。

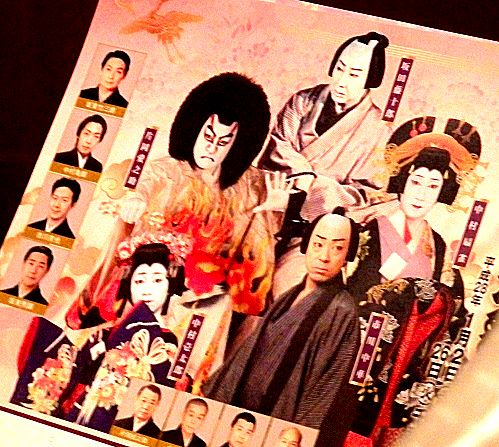

本日の演目のポスター

四條南座前

劇場の外壁面に掛けられている本日演目の広告看板(現代のポスター)

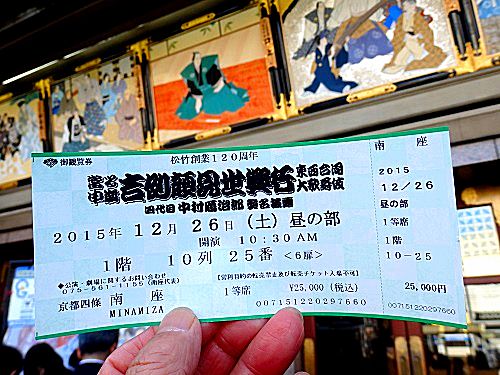

入場券はインタネットで購入できる。

ご祝儀かな

歌舞伎は4時間近くあるので休憩時に弁当を食べるのが一般的だ。

弁当を買う人で混雑するが、

高い割にはうまくないので外から持ち込む方が良策だ。

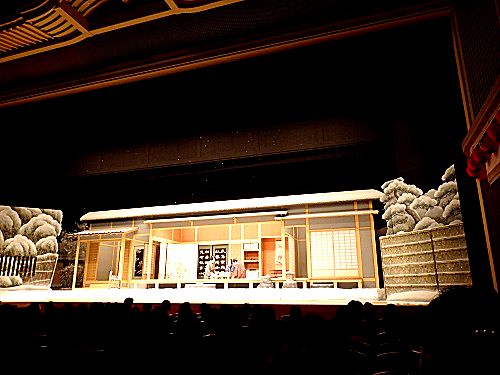

いよいよ開幕した

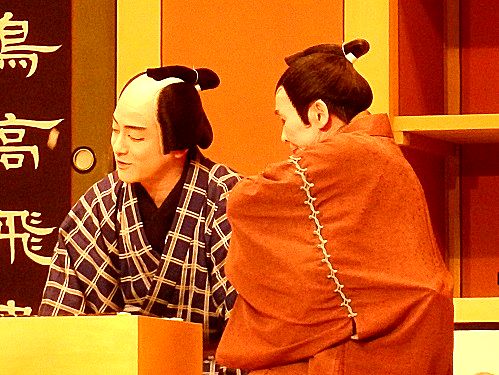

中央は半沢直樹の黒崎駿一でブレークした片岡愛之助

劇場内の弁当売り場で買った弁当。2800円。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2015-2025 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.