Produced & Photographed by Matsutora and his friends

尾瀬ヶ原

平成28年8月5日

OZEGAHARA MARSHLAND

AUGUST 5.2016

尾瀬ヶ原の湿原は「拠水林」によっていくつかに分割されている。

拠水林とは、

湿原の外部から湿原を貫通して流れる川の両側に成立している林のことである。

湿原の外部から流れてくる川は多くの土砂を運び、川の両側に自然堤防を形づくり、

そこだけは樹木の成長が可能となる。

ただし、全ての川に拠水林が成立するわけではない。

小規模な川は湿原に流入直後の短い距離にしか拠水林を作れない川が多い。

また、湿原内に湧き出た泉を水源とする川にも拠水林は成立しない。

拠水林によって尾瀬ヶ原の湿原は、

いくつかに分割されており、それぞれに独自の名称がついている。

「上田代」、「中田代」、「下田代」、「背中アブリ田代」、「ヨシッ堀田代」、

「赤田代」などの湿原がある。「田代」とは、湿原を意味する。

湿原の中には大小無数の池が点在しているが、

これを「池塘(ちとう)」と いう。

池塘は湿原を流れる川とはつながっておらず、雨水や雪解け水が溜まったものである。

池塘の中にはイモリやトンボの幼虫(ヤゴ)などが生息している。

御池ロッジの朝食

御池ロッジ前の白樺

ヨーロッパの白樺はしだれ柳のように垂れるが、日本の白樺は垂れない。

参考

(アルバムで再確認すると、垂れない白樺もあるようにも見えるが、

記憶の中では垂れる白樺しか残っていないが・・・・。)

この花知っていますか?

とうせんぼするかのように枝を伸ばしている。

実はトリカブトである。根は猛毒でサスペンス物語などでも時々出てくる。

ドクゼリ。トリカブト、ドクウツギと並んで日本の三大毒草の一つ。

サワギキョウ

御池田代

ゴゼンタチバナの実

姫田代

オオカメノキ

ミネザクラ(タカネザクラ)

キタゴヨウ(五葉松)

横田代

木の根が階段のようになっている。ここを降りる。

ここも根が階段のようになっている。

木の根を降りて、右上の板の橋をわたる。

チョウジギク

アブラガヤ

これはユズリハのようだ・・・。

話を聞いてみると、エゾユズリハだそうだ。

ユズリハは高木になるが、

日本海側の多雪地帯に適応したエゾユズリハは、

背が高くならずに冬の間は雪の下に埋もれて寒さから身を守る。

ドクベニタケ(有毒)

歩道の上にオオカメノキがかかっている。

ウドの花が終わったもの

三条の滝の分岐付近

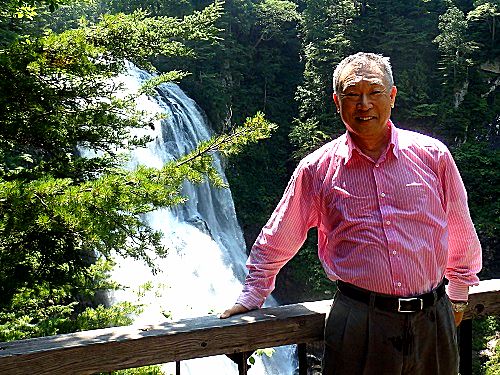

三条の滝

落差約100m、幅約30m。尾瀬のすべての水が集まって流れ落ちる。

ノリウツギの花

ホツツジ(穂ツツジ)

ソバナ

ジャコウソウ(麝香草)

麝香のような香りがするということで名付けられたそうだが、あまり香りはしない。

至仏山のイブキジャコウソウとは名前が似ているが、別の仲間である。

ただし、どちらもシソ科ではある。

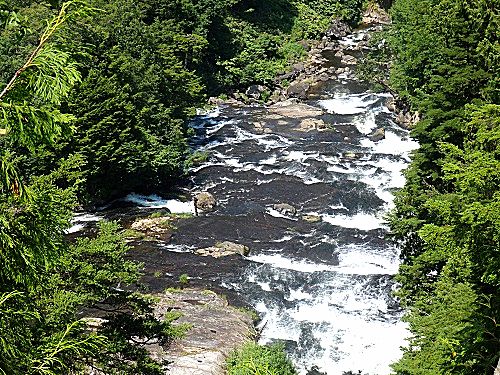

平滑の滝(ひらなめのたき)

三条の滝の上流にある、緩やかに傾斜した一枚岩を流れ落ちる。

豪快な三条の滝とは違って女性的な滝である

平滑の滝

平滑の滝

オオウバユリの実

ウバユリは西日本に、オオウバユリは東日本に分布。

テッポウユリの花を少しつぶしたような花を多数つける。

花が咲く頃には葉が枯れてなくなっている。

『葉がない=歯がない』ことから「姥百合」だそうだが、

この写真は葉がしっかりついている。

アカバナ

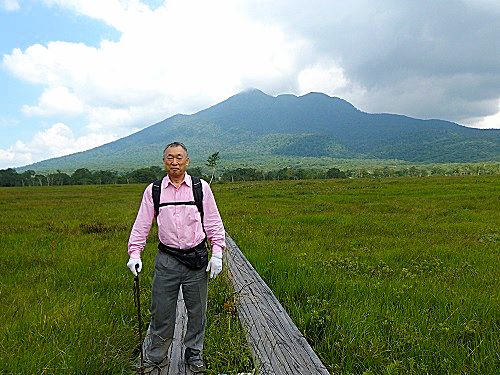

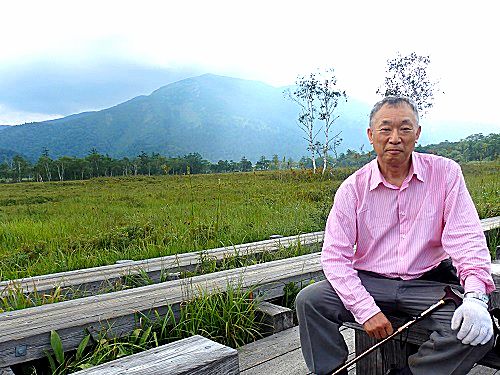

尾瀬ヶ原の一角(下田代)。後方は至仏山

燧ヶ岳の山頂がちょこっと見える。

オゼヌマアザミ。アザミでトゲがある。

タムラソウ。アザミによく似ているが、葉にトゲがない。

ノアザミ

葉にはとげがあり、花の下の黒い球は粘ついている。

オゼミズギク

ススキ

サワヒヨドリ

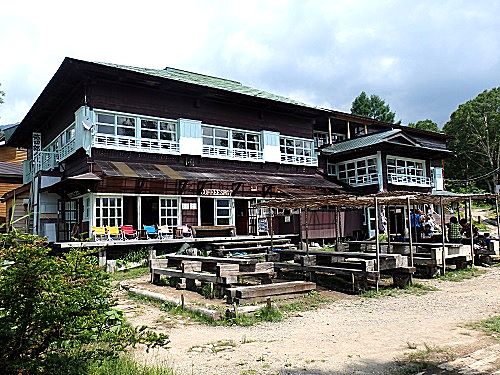

尾瀬ヶ原の東端の見晴地区には山小屋が6軒集まっている。これは弥四郎小屋。

シロツメクサ(クローバー)、オオバコ、ギシギシ(中央の大きな葉)など。

尾瀬に本来なかった外来種で、登山者の靴に種子がついたりして持ち込まれた。

山小屋周辺など人間の影響が大きく、

本来の自然環境が乱されている場所に生えている。

ワレモコウ

ナガバノモウセンゴケ

尾瀬と北海道の一部にしかない希少種。

普通のモウセンゴケよりも水びたしになりやすい場所に生えている。

トモエソウ。花びらの一つひとつの形が巴形をしている。

拠水林

トモエソウ

後方は燧ヶ岳

拠水林

福島県と群馬県の県境を流れる沼尻川(ぬしりがわ)。

尾瀬沼を水源とし、只見川、阿賀野川となり日本海に注ぐ。

沼尻川の拠水林の中に建つ龍宮小屋。

尾瀬ヶ原のど真ん中にある唯一の山小屋。

龍宮(竜宮)の入り口

三方から水が流れ込んでいるが、池の底に水路があるので溢れることはない。

龍宮(竜宮)の出口

龍宮(竜宮)から地中の水路を流れてここに出てくる。

水芭蕉の有名な群生地

小さな睡蓮のようなヒツジグサが群生している。

小さいだけに可愛さが際立つヒツジグサ。

ヒツジグサが生えている池塘は大小無数にある。

コガモの幼鳥か雌、

あるいは非繁殖期の地味な羽の状態(エクリプス)の雄ではないかと思われる。

オゼコウホネ

北日本に分布するネムロコウホネの変種で、雌しべが赤いのが特徴。

尾瀬の他には山形県の月山だけに生育しているそうだ。

池塘に逆さ燧ヶ岳が出現している。

虹色に反射してまるで油が浮いているように見えるが、

油ではなく酸化鉄の皮膜らしい。

水たまりだけでなく地面も鉄さび色になっている。

油でないことは、指で触れてみると細かくひび割れが入ることで分かる。

ゴマナ

ドクゼリの花が咲き終わったものと思われる。

国民宿舎 尾瀬ロッジ

夕食

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2016-2026 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.