Produced & Photographed by Matsutora and his friends

燧ヶ岳登山

平成28年8月4日

CLIMBING TO THE TOP OF MT. HIUCHIGADAKE

AUGUST 4.2016

燧ヶ岳は福島県にある火山で、山頂は南会津郡檜枝岐村に属する。

尾瀬国立公園内にあり、至仏山とともに尾瀬を代表する山でもある。

東北地方最高峰(2,356m)であり、日本百名山に選定されている。

登りは尾瀬沼側から登ったが、

下りは熊沢田代、広沢田代を経て御池ロッジに向かった。

登山道は人の手があまり入っていない悪路。

アカモノ

赤く熟した実は食べられるが、尾瀬では採集禁止になっている。

「赤桃」が訛ってつけられたそうだ。白い釣り鐘形の小さな花も可愛い。

写真中央は尾瀬沼ビジターセンター。先ほどあの横を歩いてきた。

干上がった谷川を歩くようだ。

オヤマリンドウ(青)とミヤマアキノキリンソウ(黄)

ダケカンバ

奥の山が今日登頂する燧ヶ岳

マルバダケブキ

オンタデ

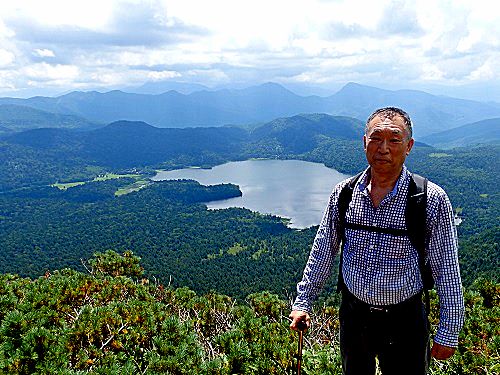

尾瀬沼。あの沼の向こうから歩いてきた。

燧ヶ岳が近づいてきた。

ヤマハハコ

さらに近づいた燧ヶ岳

尾瀬沼

あの岩場を登れば山頂は目の前だ。

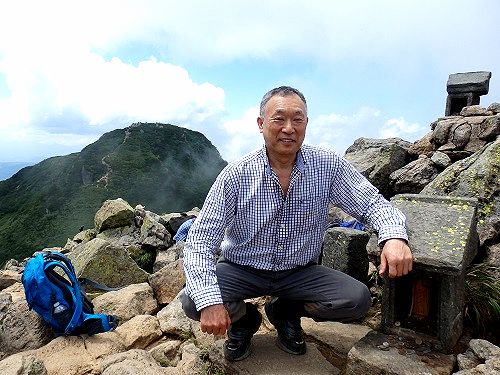

写真奥の石柱が燧ヶ岳山頂

「やった!登ったぞ!」

山頂はたくさんのトンボ(アキアカネ)や蝶(キアゲハ)が飛んでいる。

アキアカネ

平地の水辺で羽化したものが夏の間は山地で過ごして、

秋になるとまた平地に移動する。

成熟したオスは腹部が赤い「赤とんぼ」になる。

山頂の雑草(イネ科)

緑山の向こうの草原は明日歩く予定の尾瀬ヶ原

下山。南側を登り、北側を下る。その先に御池ロッジがある。

ゴロゴロした石ころの道は歩きにくい。

ツルリンドウ

すでに赤く色づいたナナカマドの葉

チングルマの実

子供の風車のような形から「稚児車(ちごぐるま)」が転じた名前だそうだ。

花は5枚の白い花弁と黄色い雄しべと雌しべを多数つけて、

お花畑の中で密生して咲く姿もきれいである。

背の高さは10cm程度であるが、草ではなく木だそうだ。

ミネカエデ(峰楓)。赤い新枝が美しい

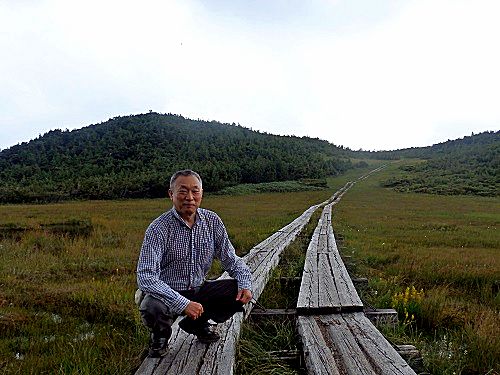

熊沢田代

タテヤマリンドウ。晴れると開き、曇ると閉じる。

モウセンゴケ

葉の表面に多数ある腺毛の先の粘液で昆虫を捕まえて、消化吸収する食虫植物。

水分が雨水や雪解け水だけで供給されている湿原(高層湿原)は栄養塩類に乏しく、

捕まえた昆虫から窒素化合物やリン酸などを補給しているそうだ。

密生していると地面が赤く「緋毛氈」を敷いたように見えるところからの命名。

キンコウカ(金光花、金黄花)の花

キンコウカ(金光花、金黄花)の葉。

すでに紅葉し始めているが、

この紅葉した草が湿原をおおい、尾瀬の秋色をさらに深める。

ミズゴケとヒメシャクナゲ

ヒメシャクナゲも背丈が低いが草ではなく木である。

ミズゴケは高層湿原を形成する主要な植物である。

オオバタケシマラン

森の中に生えているのを見ることが多いが、これは日当りのいい湿原にあった。

オオバスノキ(大葉酢の木)

ブルーベリーの仲間であるが、尾瀬では採集禁止になっている。

これは倒木の上に生えた地衣類やコケと、

中央下にあるのはコメツガ(針葉樹)の稚樹(2〜3年目)と思われる。

サンカヨウの実

「山荷葉」で荷葉とはハスの葉だそうだ。

春に咲く白い花もきれいで、実も食べられる。

ただし、尾瀬では採集禁止でさる。

五葉松(キタゴヨウ)

コバギボウシ

庭に植栽されるギボウシはオオバギボウシで、

若葉を「ウルイ」と呼んで山菜として食べられる。

コバギボウシは湿原に生え、葉が細長く、花の数が少ない。

ところで、オオバギボウシは日本固有の花で

シーボルトがアジサイと一緒にヨーロッパに伝えました。

ポーランドのワルシャワ大学の構内や日本庭園には

オオバギボウシがたくさん植えられていた。

オオバスノキ

イワショウブ

オオカメノキ。春先にアジサイのような白い花をつける。

エゾアジサイ

太平洋側にはヤマアジサイ、日本海側の雪の多い地域にはエゾアジサイが分布している。

ゴヨウイチゴ(五葉苺)

つる性のキイチゴの仲間。実は食べられるが、尾瀬では採集禁止。

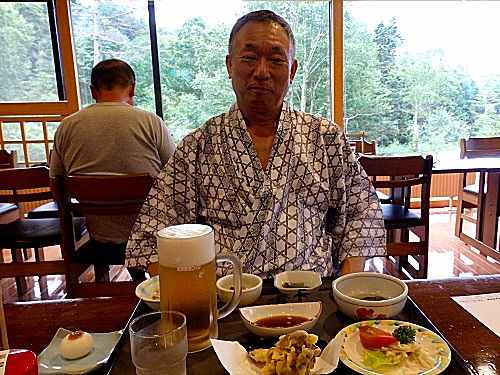

宿泊所の御池ロッジ

フロント

緑豊かなロビー

ロッジはこのような尾瀬の緑に囲まれている。

この湿原はスモウトリ田代(角力取り田代)と呼ばれている。

自然豊かなだけに昆虫も多く、網戸は欠かせない。

四国のカメムシは茶色であるが、

尾瀬のカメムシは玉虫色に輝いている。

アオクチブトカメムシという種類のようだ。

トンボもいたるところで羽を休めている。

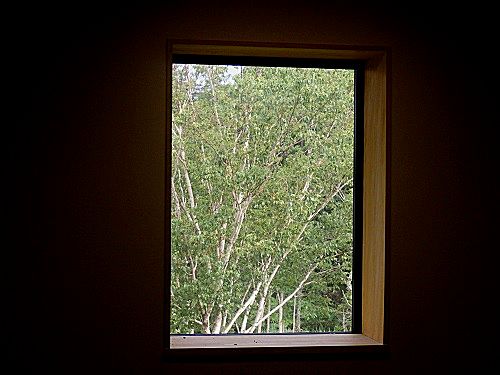

廊下の窓からも白樺林が見える。

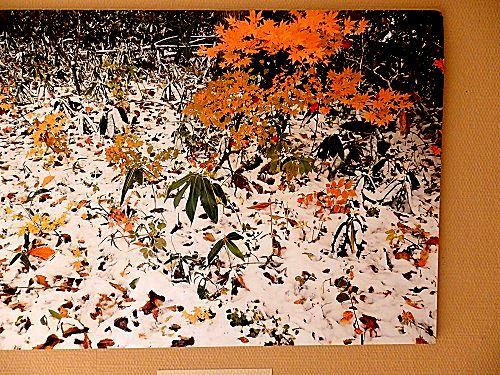

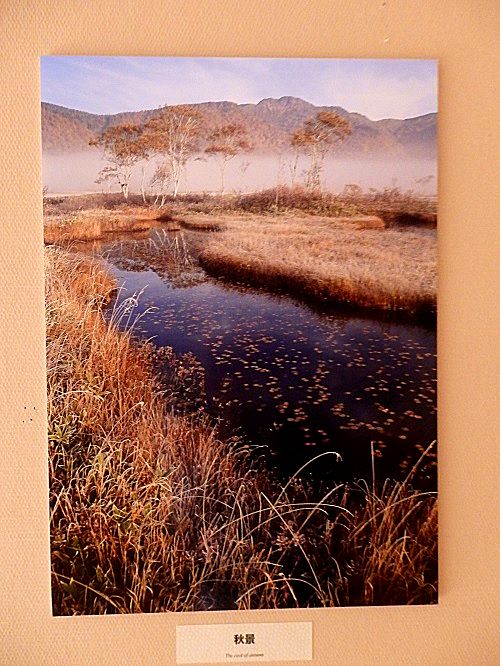

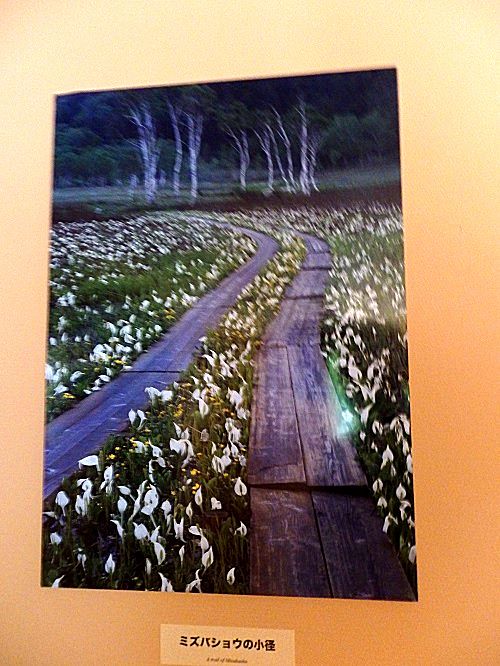

尾瀬の写真展があった。

尾瀬の冬

尾瀬の秋

水芭蕉の尾瀬

食堂。大きなガラス戸が見晴らしをよくさせている。

「裁ちそば」という檜枝岐村の名物。

つなぎを使わないそば粉十割のそば。

重ねた生地を、布地を切るように

包丁を手前に引きながら切るところから「裁ちそば」というそうだ。

イワナの開き

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2016-2026 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.