Produced & Photographed by Matsutora

初詣少彦名神社

平成30年1月1日

HATSUMOUDE TO SUKUNAHIKONA SHRINE

Hatsumopude is an event that visits shrines for the first time since the opening of the year.

January 1 2018

初詣は大洲市にある少彦名神社にした。

この神社の名前は子供の頃から知っている。

JR大洲駅前に神社の鳥居があったからだ。

大洲は伯母が住んでいたので、子供の頃からよく訪れていた。

しかし鳥居の近くには神社の影も形もなかった。

聞くところによると、ずっと遠くの山中にあるということで、

この歳になるまで行かずじまいになっていた。

また、少彦名は大洲で死んだという言い伝えが残されている。

これも子供の頃から聞かされている。

一般的な伝説(古事記)では、

少彦名は、栗の木から常世の国へと旅だったとされてはいるが、

伊予の国(愛媛県)では、古代から栗が豊富にとれる土地柄ではあるし、

今でも日本有数の栗の産地である。

伊予の国から常世に旅だったと考えても不思議ではない。

少彦名の亡きがらは少彦名神社の近くの同名の神社に眠ると伝えられている。

このように、少彦名の伝説も子供の頃から耳にもしていたが、

やはり行くことはなかった。

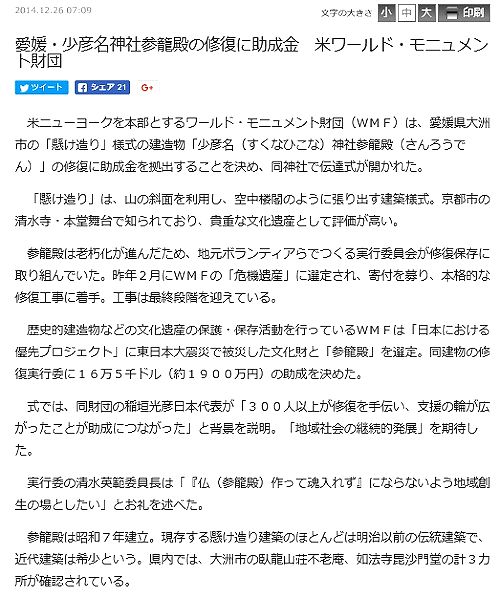

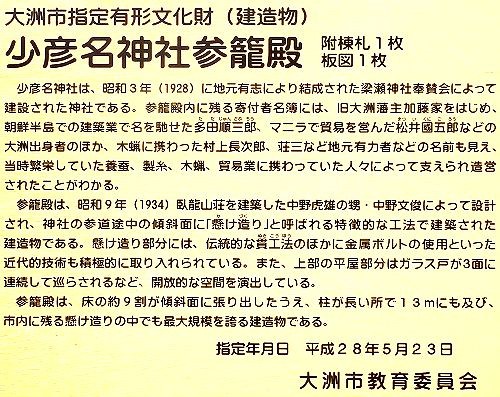

ところが、この神社が米国で話題になった。

2014年、米ワールド・モニュメント財団(WMF)が、

「世界危機遺産リスト」の中に

この神社の『参籠殿(さんろうでん)』を選定したというのである。

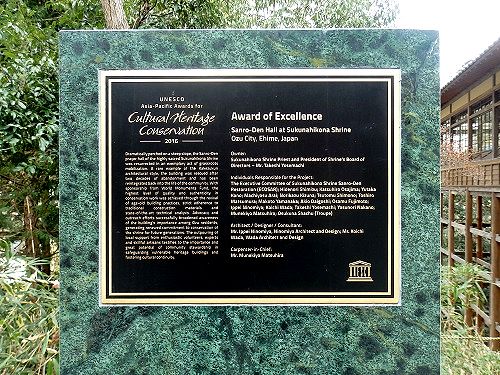

そして、一昨年修復が完了すると、

今度はユネスコの「アジア太平洋文化遺産保全賞」で

みごとに最優秀賞に 選ばれたのだそうだ。

松虎は海外ばかりに住んでいたので、

これらの一連のニュースを知る由もなく月日は流れ、

ほんの数週間前に知った。

JR大洲駅

話は、まったく関係はないが、昔のTVドラマ「東京ラブストリー」で、

この駅から織田裕二が扮する完治が出てきてびっくりしたことがある。

物語の中で大洲は完治の故郷になっていた。

少彦名神社の鳥居

道路はJR大洲駅前から伸びる中央道路。写真奥にJR大洲駅が見える

大阪の沖本政夫夫妻が昭和30年4月吉日に寄贈したと刻まれている。

グーグルマップで見てみると、直線で約8km先に神社があるようだ。

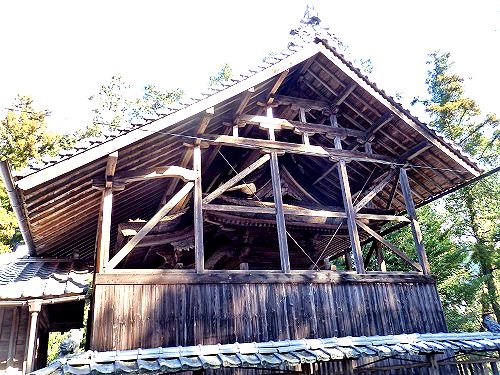

少彦名神社の境内に『参籠殿(さんろうでん)』という建物がある。

すでに使われなくなって久しく痛み放題であった。

また、周辺の雑木林に飲み込まれそうでもあった。

次の4枚の写真は朽ちてぼろぼろ状態の『参籠殿(さんろうでん)』

これらの写真はインターネット上で獲得したものである。

2014年転機が訪れた。

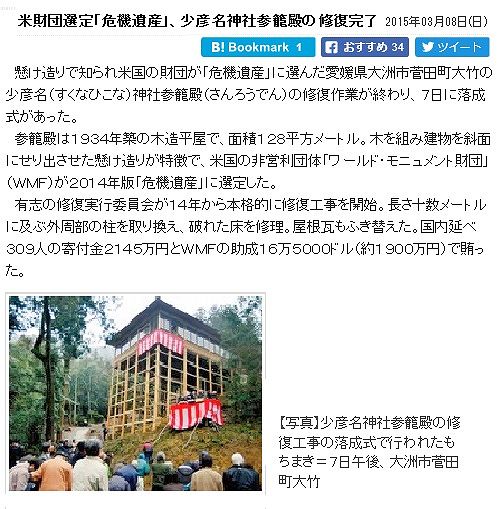

2015年修復が完成した。

少彦名神社参籠殿を紹介する米ワールド・モニュメント財団(WMF)のホームページ。

上の実際のウェブサイト(動画あり)

《動画の要約》

少彦名神社参籠殿「空中楼閣の修復」

20世紀初頭に建てられた懸け造り建築である少彦名神社参籠殿は、

日本の伝統的な技術と現代建築を融合したまれにみる建築である。

米ワールド・モニュメント財団(WMF)は、

2014年の「世界危機遺産リスト」に参籠殿を選定し、

現場で修復プロジェクトを開始し、2015年には作業を完了した。

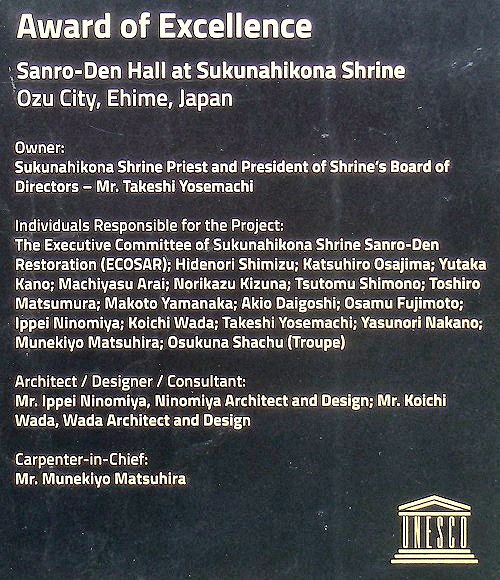

2016年、ユネスコは参籠殿にアジア・太平洋地域の恒例の優秀賞を授与した。

当時の参籠殿は大洲随一のコミニティー・ホールとして様々な行事に活用され、

結婚式なども執り行われていたようだ。

今年の初詣は少彦名神社を選んだ。

神社名は子供の頃から知っていたが、生まれて初めて訪問した。

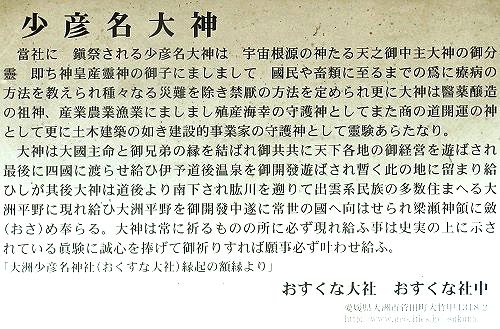

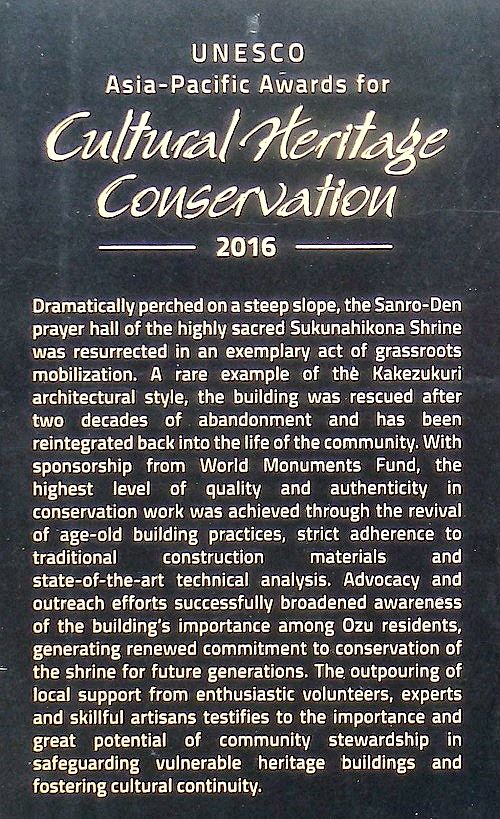

《上の碑文の和訳》

2016年、ユネスコ・アジア・太平洋地域の優秀賞

急斜面にドラマチックに建てられた少彦名神社参籠殿礼拝堂は、

模範的な草の根運動で復活しました。

参籠殿礼拝堂は懸け造りのまれな様式でありましたが、

20年間も放棄されのちに修復されました。

米ワールドモニュメント財団の援助により、伝統的な建築の実践、

伝統的な建設資材の選定、最先端技術の分析を通して、

この修復作業は最高水準の質と真正さで完成されました。

この草の根運動の奉仕と支援は、

この建物の重要性を大洲市民によく認識させ、

将来にわたって神社を保全するうえでの新たな取り組み方も見出しました。

地元のボランティア、職人、専門家の方々の熱心なご支援は、

遺産保護と文化継続の重要性と可能性を証明しました。

(訳者注)

参籠殿は、米ワールド・モニュメント財団の動画の説明を聞くと、

大洲随一の集会所として多目的に使われていたらしいが、

その動画でも、この刻文でも、

参籠殿は「Prayer hall」となっているので「礼拝堂」と訳したが、

多目的に使われた神楽殿ではなかったかと思ったりしている。

優秀賞 日本国愛媛県大洲市 少彦名神社 参籠殿

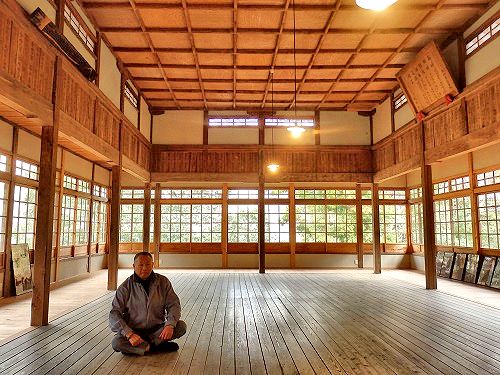

参籠殿

参籠殿内部

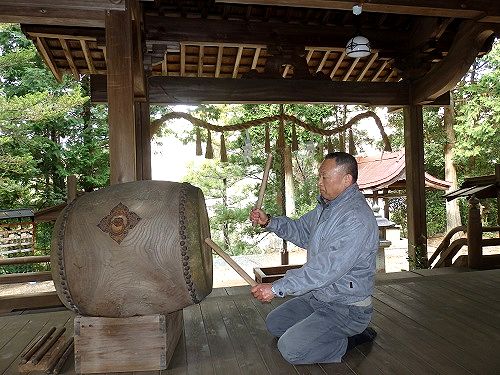

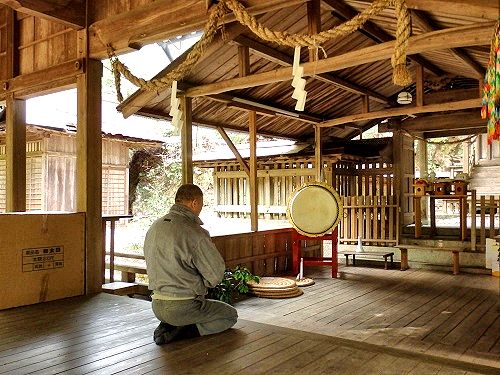

少彦名神社本殿

《付録 1》

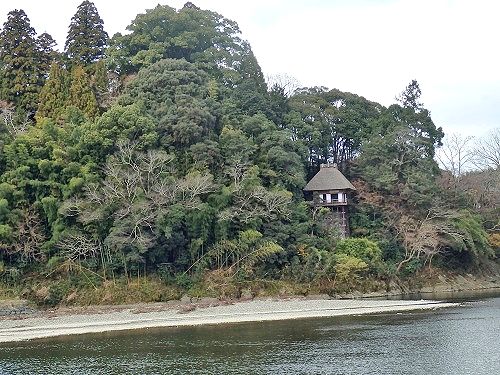

少彦名神社近くの臥龍山荘も懸け造りである。

臥龍山荘は、肱川流域随一の景勝地に望む三千坪の山荘である。

NHK朝のドラマ「おはなはん」の実家としてロケ地になった。

また黒川紀章も絶賛した名建築といわれている。

棟梁は、中野虎雄で1901年に完成した。

実は、少彦名神社参籠殿は、中野虎雄の甥である中野文俊が設計し、

1934年に棟上げされた記録が残っている。

《付録 2》

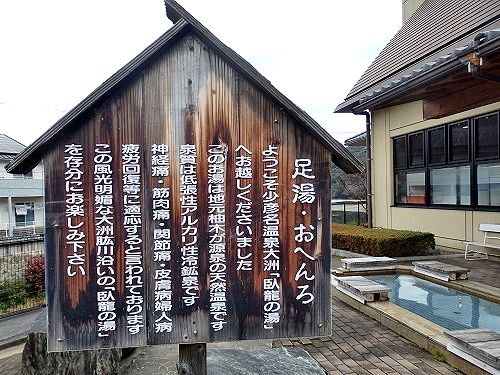

少彦名神社近くには、少彦名温泉「臥龍の湯」もある。

少彦名温泉「臥龍の湯」正面玄関側

《付録 3》

もう一つの少彦名神社

上の少彦名神社から直線で1.5kmほど

東の山中に同名の神社がある。

こちらの神社は、少彦名命が

最後に住まわれていたといわれる場所に

鎮座する神社になっている。

「伊予に伝わる少彦名伝説」

少彦名命は光輝く船でやってきた小さな神様である。

大国主命と国作りの旅を続け、伊予の地へとやってきた。

道後温泉から南下し、内子へとたどり着いた命は、

内子で数年の時を過ごし、

その後、大洲平野を統治するため、

大洲の新谷という所へやってきた。

この時、少彦名命は、地名を「都」と命名し、

神南山を神奈備と定めて祭祀を行い、

周辺の新谷、徳ノ森、菅田の各方面を絶えず、

巡回し万民の済度につくした。

当時、この大洲地方は

出雲の国の人々が多数住んでいたといわれている。

その後、管田に住まいを移し、

永き年月、蒼生(そうせい)の疾病を治療するため

薬をうみだし、また祭事を行った。

そして、ある時、

命は、更に南下しようと、

菅田村宮が瀬の肱川の急流を渡ろうとしたとき、

丁度、そこに居合わせた老婆が、

そこは流れが速いから、危ないという。

その言葉を大丈夫だ、と聞き違えた命は、

そのまま川の中へと入って、常世國にいってしまった。

その時、頭にかぶっていた冠だけが

上流へと流され、大きな岩にひっかかっていたそうだ。

その岩が冠岩と呼ばれるようになったそうだ。

土地の人々が『みこがよけ』の岩の間に命の骸をみつけて

命の屋敷のあった「お壷谷」に丁寧に葬った。

その後、御陵を設けてお祀りしたのがこの神社になっている。

この伝説は、代々受け継がれ、ある時代までは、

この山へ入ることを禁じられていたそうだ。

今もなお、沢山の巨石と古墳があるこの神陵は

少彦名命のものだと言い伝えられている。

鳥居の奉納年月は、「文政十一戊子(1828)冬立之」、

鳥居の石工は、「尾道石工 喜右エ門作」とある。

広島藩領安芸国御調(みつぎ)郡(現広島県)尾道の石工が作ったようだ。

偶然狸が掛かっていた。

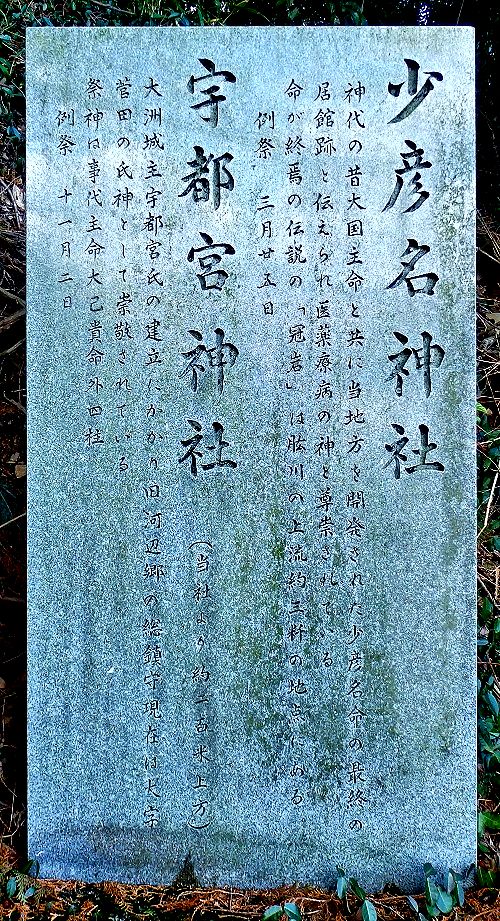

「少彦名神社」

神代の昔大国主命と共に当地方を開発された少彦名命の最終の居館跡

と伝えられ医薬療病の神と尊崇されている

命が終焉の伝説の「冠岩」は肱川の上流約三粁(キロ)の地点にある

例祭 三月廿五日

「宇都宮神社(当社より二百米上方)」

大洲(大津地蔵ヶ嶽)城主宇都宮氏の建立にかかり旧河辺郷の総鎮守現在

は大字菅田の氏神として崇敬されている

祭神は事代主命、大己貴命外四柱

例祭 十一月二日

この灯篭には、

「享保三戊戌年(1718)三月吉祥日」と銘が入っている。

ちょうど300年前に奉納された石灯籠である。

『参籠殿』のある少彦名神社は古社ではない。

昭和7年(1932)頃に建立された神社と思われる。

同名の神社ではあっても歴史の長さははるかに違っている。

拝殿

社殿(拝殿と本殿)

覆殿の内部に檜皮葺きの立派な本殿が収められている。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2017-2027 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.