Produced & Photographed by Matsutora

玉山祠

平成29年3月11日

NGOC SON TEMPLE

MARCH 11. 2017

ホアンキエム湖の東岸から湖を眺めると、

玉山島の上に建つ神社「玉山祠(ぎょくさんじ)」が目に入いる。

この島は古くは象耳島と呼ばれていたが、11世紀はじめに玉象山、

13-14世紀には玉山と名前が変わり、

その頃には皇帝や貴族が釣を楽しむ魚釣台が設けられていた。

陳(チャン)朝期(1225-1400)に、この島の上に小さな寺が建てられたが、

その後崩壊し、後黎(レー)朝末期(1746年)には、

中国の三国時代の英雄である関羽を祀る武廟が建立された。

1787年頃には寺として修復されて玉山寺と名づけられた。

その後19世紀前半、教育文化活動を行う嚮善(キョウゼン)会がこの寺を譲り受け、

文学の神、文昌帝君を祀った。

嚮善会はここで儒教教育を行うとともに、多くの文学作品や経典の翻刻と印刷を行い、

玉山祠は、きわめて大規模な出版センターとなった。

こうして、ある時は寺として、ある時は英雄を祀る神社として、

またある時は文化の発信地として重要な役割を果たしてきたが、

現在は文・武・医の神、文昌帝君、関聖帝君(関羽)、呂祖と、

チャン・フン・ダオ(陳興道)が祀られている。

また、ハノイで最も有名な観光地の一つとなっている。

ホアンキエム湖畔から望める玉山祠

赤い旭棲橋(テーフック橋)で湖畔と結ばれている玉山祠。

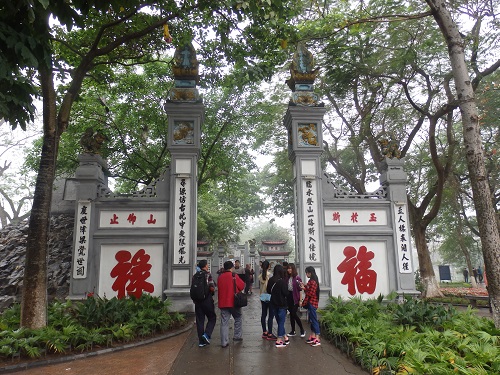

玉山祠入口(写真奥)

最初の門には、「福」と「禄」の大きな赤い字がある。

この字をはさむように黒字で縦書きにされているのは、

対聯(ツイレン)といい、左右一対となった詩文である。

ここには、学問の境地に遊ぶ喜び、人材育成の重要性など、

嚮善会の儒教思想が書かれている。

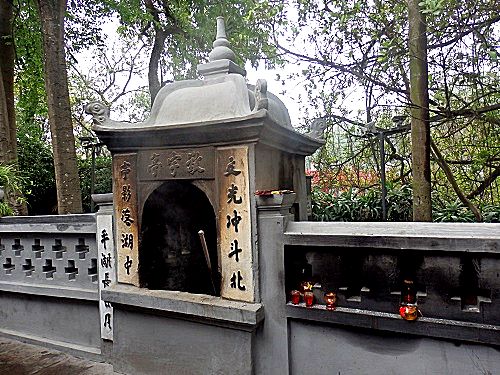

最初の門をくぐると、すぐ左の石積みの丘に塔が立っている。

筆塔とよばれ、塔に書かれた「写青天」の赤文字は、

「人が得た知識は世の中に公開しなければならない」ということを表している。

右に龍、左に虎の絵を配した門がある。

ここでは昔、

科挙(官吏登用試験)合格者たちの名を貼り出していた。

虎も龍も、長くこもって勉強してきた人たちが、

今まさに科挙に合格して世の中に出て活躍するという、儒教の考えを表している。

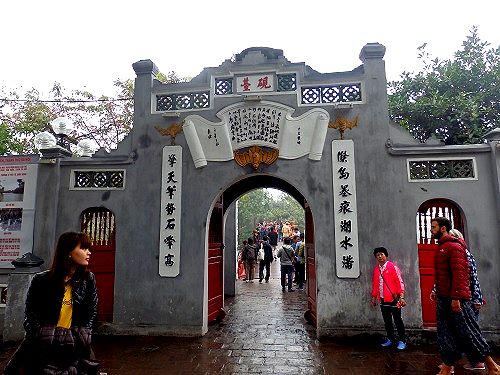

「硯台」と書かれた門の上には、硯が載せられている。

陰暦5月5日の朝日が射すと、筆塔の先端の影が硯の上に落ちると言われている。

旭棲橋(テーフック橋)

1865年にグエン・ヴァン・シェウ(阮文超)が行った大改修の時に新設された。

それまでは、玉山島へは舟で渡っていた。

「得月楼」と記された門。四霊の麒麟と亀が描かれている。

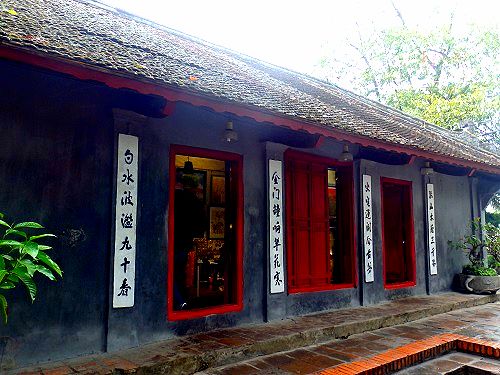

本殿

左は銀木犀。香りのいい植物が好まれるようだ。

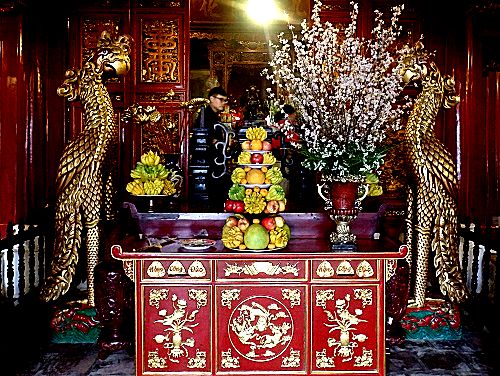

本殿内部

本殿内もいい香りが漂っている。匂いの源はどこだろうと、あちこちに鼻を近づけた。

いい匂いはこの桜から出ていた。

香りのいい桜は日本では聞いたことがないな・・・。

そもそもこれが桜かどうかもわからないが・・・・。

関聖帝君(関羽)、関羽の養子の関平、周倉(三国志演義の登場人物)、

呂祖(医学の神)、文学の神の文昌帝君などが祭られている。

この池に住んでいた大亀の剥製。

伝説によると、黎朝の初代皇帝黎利(レ・タイ・トー)が湖の宝剣を手にし、

その剣によって明との戦いに勝利した。

その後、黎利(レ・タイ・トー)は湖の上で金の大亀 (Kim Qui) から平和になったので

持ち主である竜王に剣を返すように啓示され、湖の中心近くにある小島で剣を返した。

それゆえ、還劍(ホアン・キエム)と呼ばれるようになり、この湖の名称にもなった。

この大亀はその伝説の亀ではないかと噂されている。

竜王に剣を返しに行く大亀

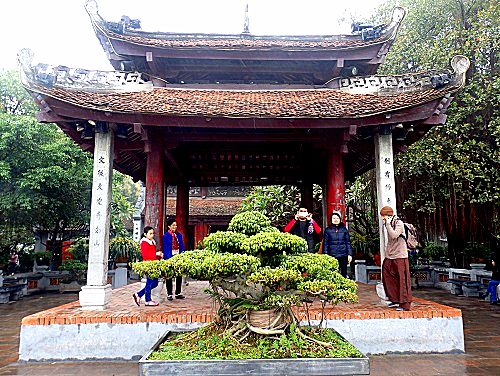

鎮波亭

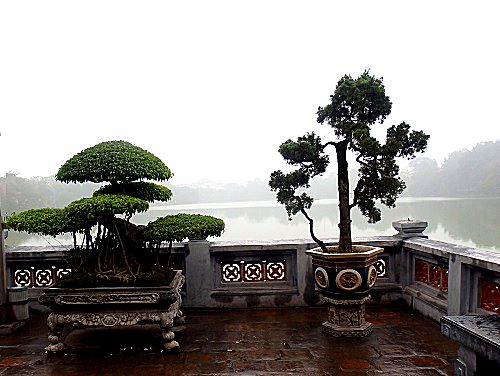

湖に臨んで建てられているあずまや。

「鎮波」とは、波(外から来る悪い文化・風俗)を鎮める(食い止める)という意味。

その悪い文化とは、1862年にすでに南部三省をフランスに

支配されていたベトナムにとっての西洋の文化をさすと考えられている。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2017-2027 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.