Produced & Photographed by Matsutora

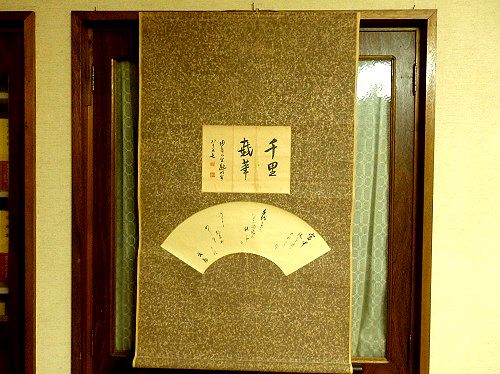

寄贈屏風

平成29年5月12日

DONATED JAPANESE SCREEN

May 12. 2017

昨年(2016年)秋、

「古文書発見」で取り上げたことがある友人宅で、

長年、保存してきた屏風を来週には博物館に寄贈するらしいので、

訪問して拝見してきた。

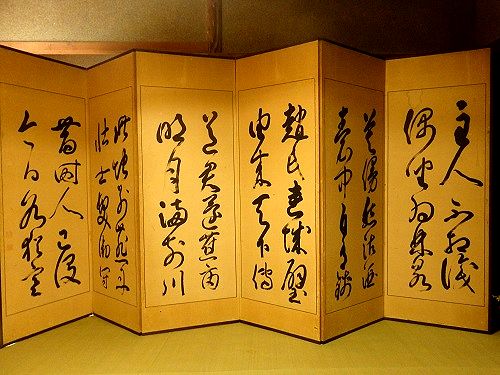

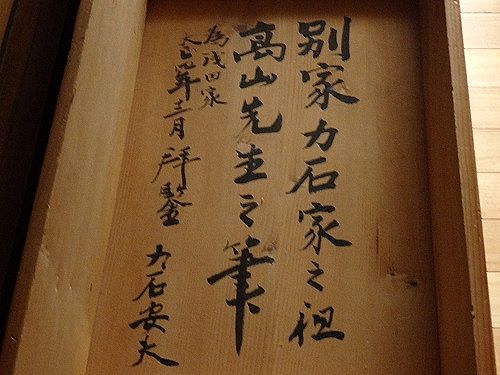

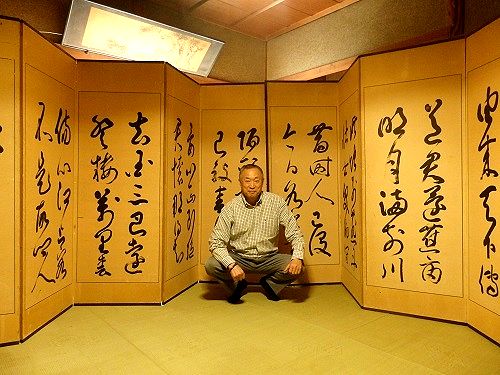

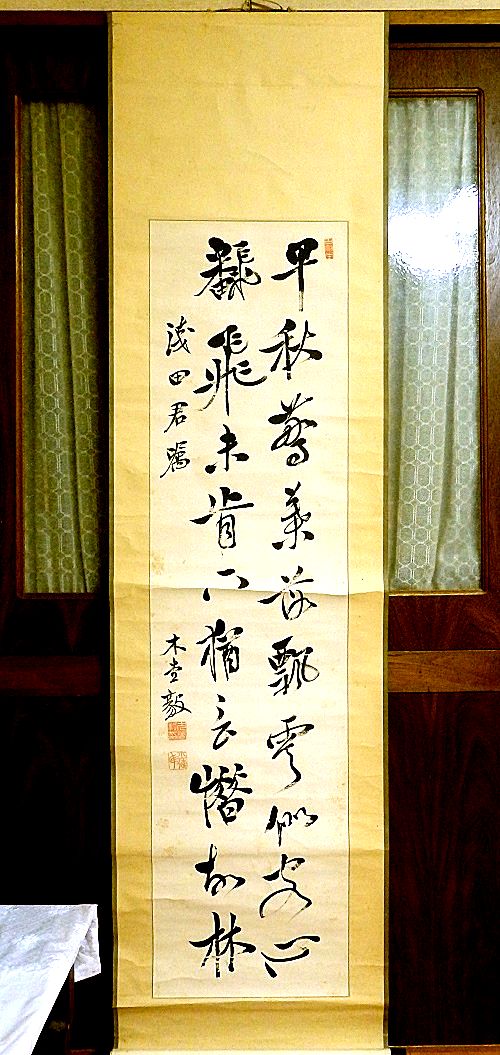

大洲市立博物館に寄贈する屏風 「力石高山書屏風」

この屏風は、力石高山(下級武士)の子孫である力石安夫氏が

縁戚である浅田家に大正4年に贈ったもの。

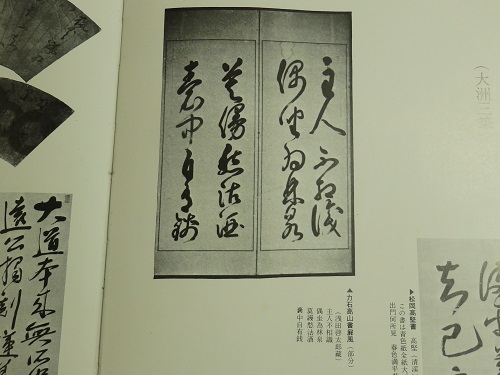

市制二十周年記念刊行 「大洲市誌」 昭和49年8月編集

力石高山書屏風(浅田啓太郎蔵)

主人不相識 偶座為林泉 莫謾愁沽酒 嚢中自有銭

( ご主人と お会いするのははじめてですが

上がり込んだのは 見事な庭があるからです

どうか お酒の心配などなさらぬように

いやいや 財布に銭はつきものですから )

力石高山(1730−1806)は、江戸時代中期-後期の書家。

享保15年生まれ。伊予国大洲藩士の子。

その書は大師風の格をそなえ,松山円光寺の明月にたのまれて寺門の題字をかいた。

文化3年6月10日死去。77歳。名は吉正。通称は勘平。

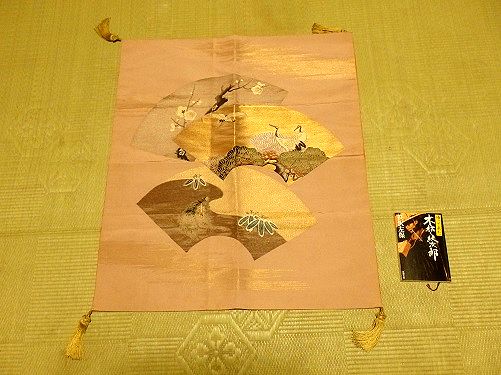

慶事用の袱紗。大きさを表すために右側に文庫本を置いた。

袱紗の裏側。オーダーメイドのようで家紋が入っている。

家紋入り風呂敷

第二次世界大戦中の海軍の軍服

軍服の「錨に桜」の金ボタン

松虎が幼少のころ着ていた学生服のボタンにも桜があった。

この桜を見た瞬間、心が60年前にタイムスリップした。

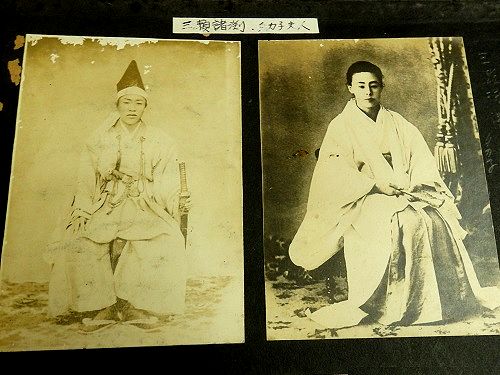

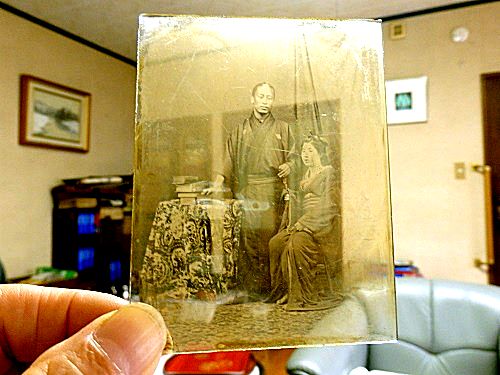

写真左は、三瀬 諸淵(みせ もろぶち、1839年 - 877年)

遠縁の医師二宮敬作の弟子となり、オランダ語を学び、

蘭学に関心を抱くようになり、二宮のともに長崎に渡り蘭学、医学を修めた。

長崎から持ち帰った発電機と電信機を持って、

大洲藩の許可を受けて古学堂から肱川の河川敷まで電線を引き、「電信」の実験を行った。

古学堂2階から肱川向かいの矢六谷の水亭まで約980メートルの間に銅線を架設し、

打電したところ成功。その様子は「日本初の打電」として

日本電信電話株式会社広報部 『電話100年小史』(1990年)にも取り上げられている。

私生活では、シーボルトの孫娘にあたる楠本高子と結婚している。

写真右は、楠本高子

シーボルトの孫娘で、楠本イネの娘で、三瀬諸淵と夫婦になる。

その美しい容貌は、松本零士が『銀河鉄道999』のメーテルや

『宇宙戦艦ヤマト』のスターシャのモデルにしたと言われていたが、

平成28年8月15日、「徹子の部屋」に出演した松本零士は、

楠本高子がメーテルのモデルだと語った。

ところで、浅田家と三瀬諸淵夫妻との関係は、向こう三軒両隣の組内である。

浅田家の斜め前の家にメーテル(モデルとなった楠本高子)が

住んでいたというのは、なんともうらやましい話である。

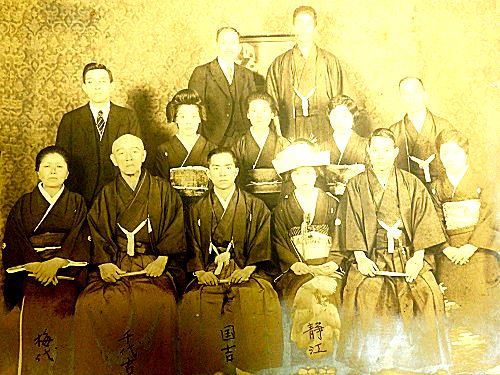

明治時代の結婚記念写真

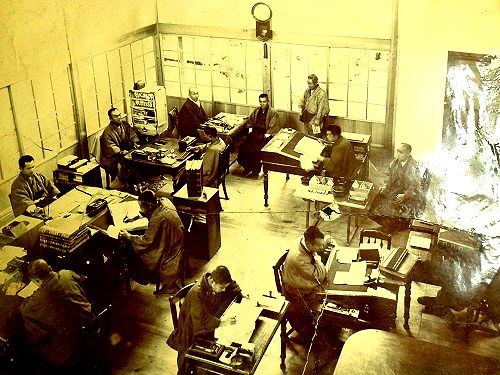

明治時代の地方銀行の行内

第1回国勢調査の記念写真

第一回は、1920年(大正9年)に実施され、

2015年(平成27年)に実施された平成27年国勢調査は、第20回目の調査となる。

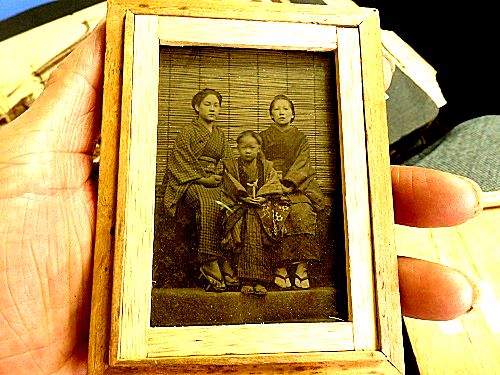

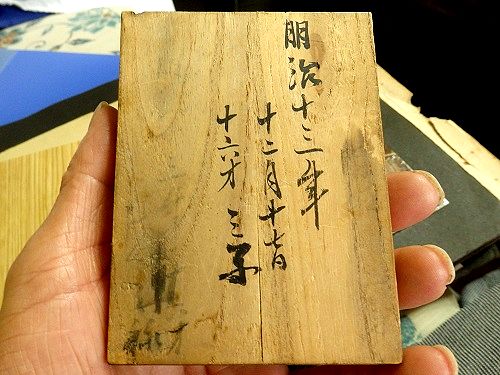

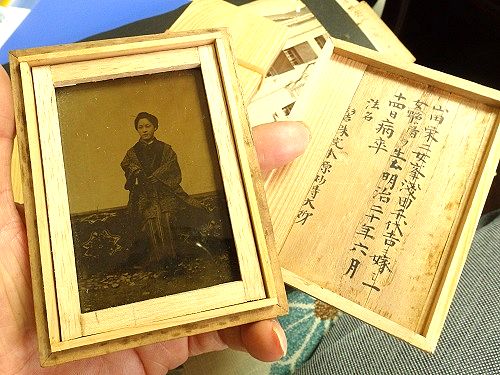

この桐の小箱には、何が入っていると思いますか?

写真湿板(しゃしんしっぱん)が入っていました。

写真湿板とは、1851年にイギリスのフレデリック・スコット・アーチャーが発明した。

ヨウ化物を分散させたコロジオンを塗布した無色透明のガラス板を硝酸銀溶液に浸して

ヨウ硝化銀の感光膜を作ったものである。

湿っているうちに撮影し、硫酸第一鉄溶液で現像し、

シアン化カリウム溶液で定着してネガティブ像を得る。

日本語ではコロジオン湿板、または単に湿板と呼ばれる場合も多い。

写真湿板

本物の侍ですね。

明治13年12月17日撮影 16歳の新妻

上の表書きの写真湿板。この新妻は、23歳で他界されたようだ。

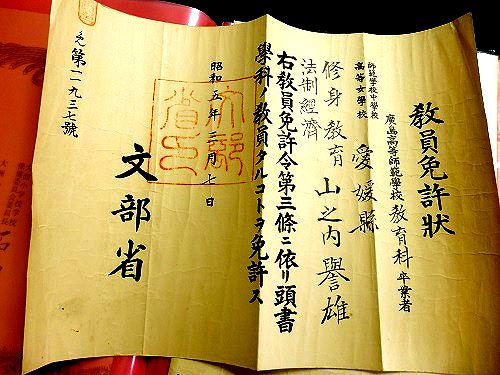

昭和5年の教員免許状

昔は、文部省が発行していたようだ。

現在は、とっくの昔から都道府県が発行している。

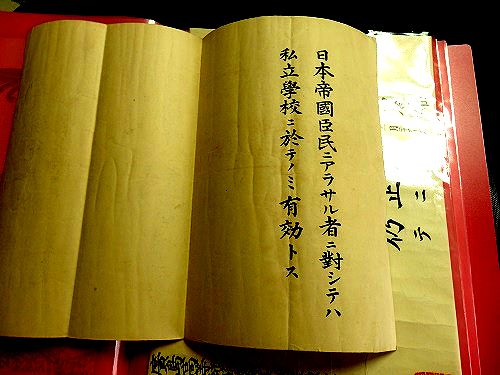

教員免許状の裏書

在日外国人は公立学校の教壇には立てなかったようだが、

私立学校なら教師になれたようだ。

一読すると不条理なようだが、私立学校とはいえ86年前に外国人が師範学校、

中学校、高等女学校の教師になれたというのは驚きだった。

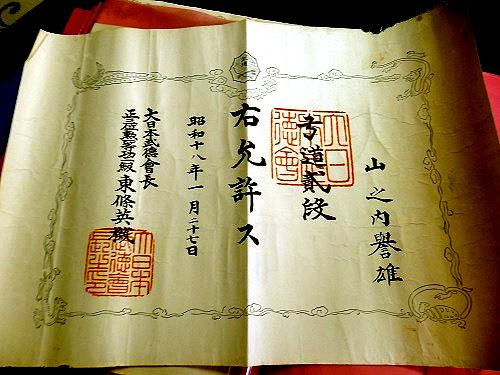

弓道2段の免許状。会長は東條英機氏。

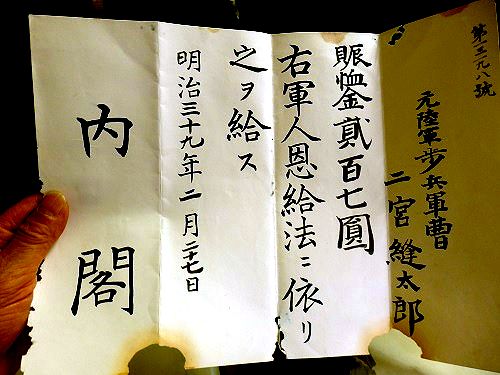

賑恤金(しんじゅつきん)支給通知書

賑恤金は、下士官以下の軍人で、

戦闘や公務で負傷したり病気にかかったりして

現役を離れる者に、政府が給与した軍人恩給。

207円の支給は、現在ではどのくらいになるのだろうか。

明治30年頃、小学校の教員やお巡りさんの初任給は月に8〜9円ぐらい。

一人前の大工さんや工場のベテラン技術者で月20円ぐらいだったようだ。

このことから考えると、庶民にとって当時の1円は、

現在の2万円ぐらいの重みがあったのかもしれません。

そうすると、207円×20,000で4,140,000円くらいかもしれません。

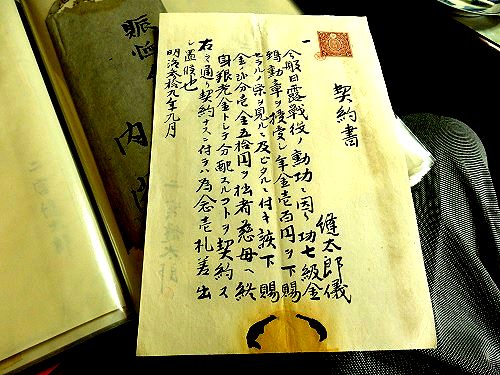

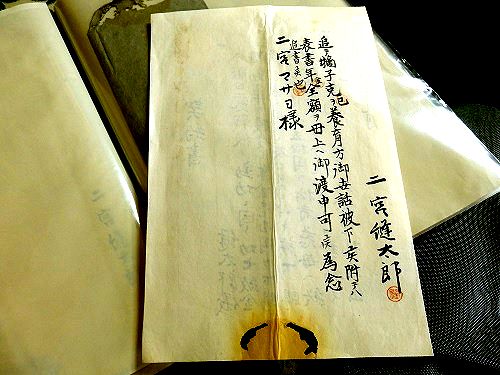

上の賑恤金のうち50円(約100万円)は母親に贈るという契約書。

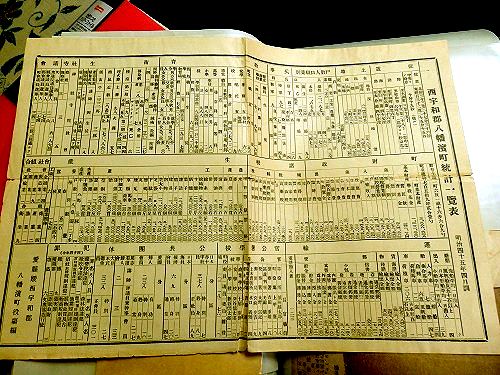

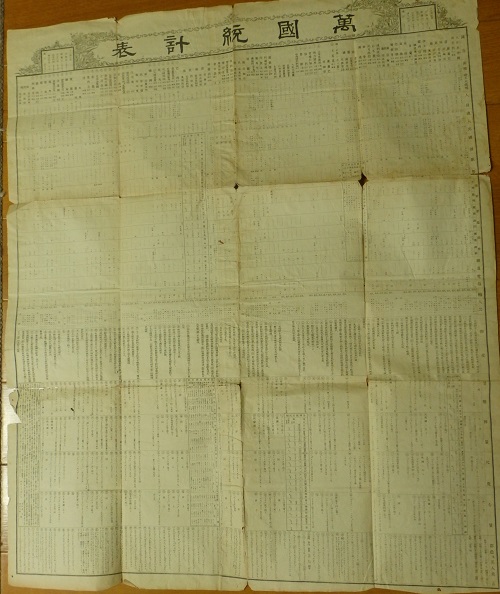

八幡浜町(現在八幡浜市)の統計一覧表

非常に興味深い統計一覧。下の「大きなサイズ」ではっきり見えます。

例えば、1年間で土葬者は98名、火葬者は57名、

捕鼠は18,543匹で役場が370,860円で買い取っているらしい。

屠畜は、牛23頭、馬3頭、豚8匹のようだ。意外と豚は食べられていない、などなど。

大きいサイズ

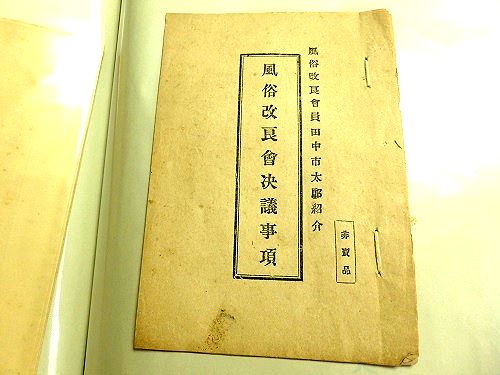

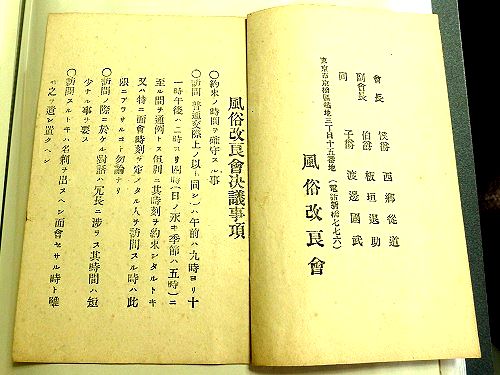

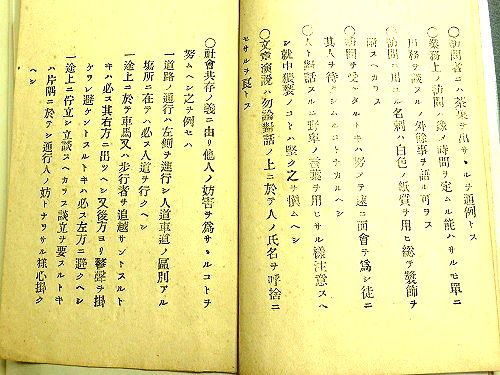

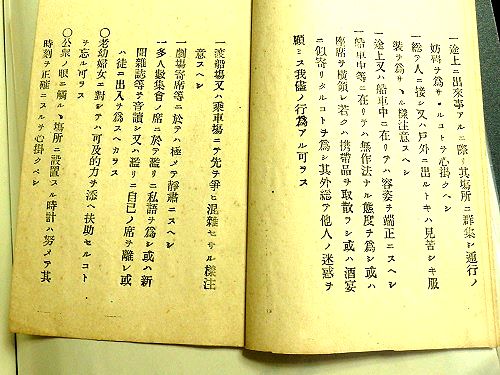

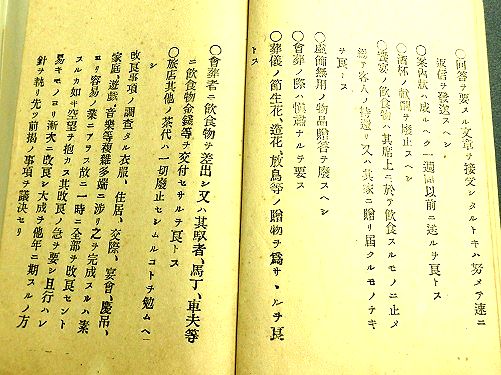

風俗改良会決議事項

錚錚たる顔ぶれである。

会長の西郷 従道(さいごう じゅうどう 1843年 - 1902年)は、

日本の武士(薩摩藩士)、西郷隆盛の弟。

副会長の板垣 退助(1837年 - 1919年)は、

日本の武士(土佐藩士)、自由民権運動の主導者。

もう一人の副会長の渡邊 國武(わたなべ くにたけ、1846年 - 1919年)は、

第2次伊藤内閣の大蔵大臣、逓信大臣、第4次伊藤内閣の大蔵大臣。

書かれていることはもっともなことばかりで、

現在の日本人の行動様式と比較すれば大変興味深く面白い。

大きいサイズ

大きいサイズ

大きいサイズ

大きいサイズ

こよりで止められている。ホッチキスの針なら完全に錆びていると思われる。

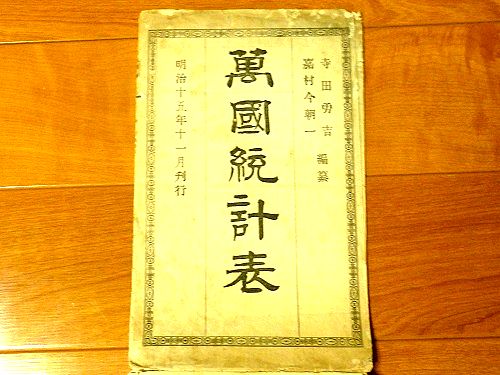

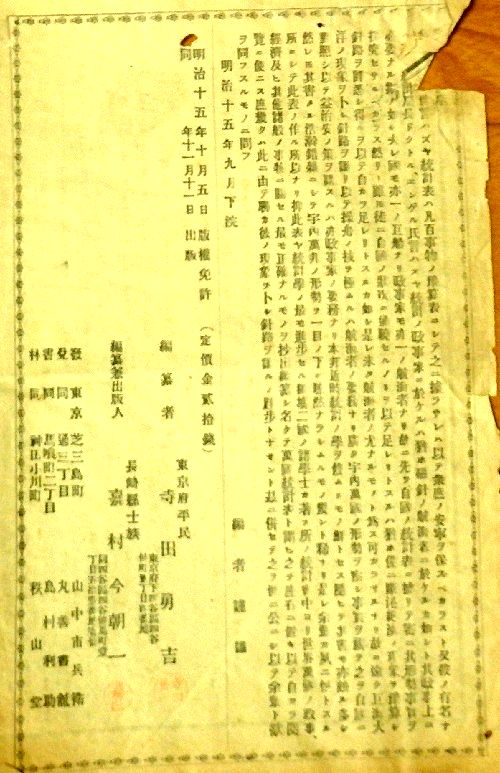

明治15年版「万国統計表」

これも、大変興味深くおもしろい。

大きいサイズ(残念ながら、ピンボケ、いずれ再取材の予定)

大きいサイズ

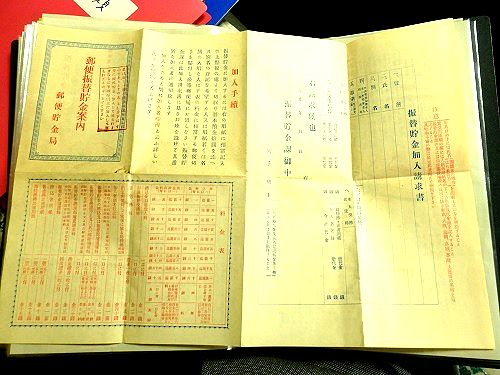

下は、大正年間の郵便局の振替貯金加入請求書。

送り仮名がひらがなになっている。

江戸時代の古文書では変体仮名、

明治時代から終戦後(昭和20年)頃まではカタカナ、

そして現在はひらがなになっている。

「明治時代の送り仮名はなぜカタカナなのか」と、

学生から質問を受けたことはないが、

海外の大学等で教壇に立っている者としては、

一度調べて整理しておく必要がある。

カタカナは平安時代に漢文を訓読するための補助記号として、

偏旁(へんぼう)などの漢字の一部を使って作られたものである。

そのためにカタカナは学問の場で用いられる文字と認識されて

後の世の江戸時代や明治、大正の世でも所謂硬い学問や公的な文章に用いられた。

明治19年の「公文式(こうぶんしき)」、明治40年の公式令(くしきりょう)は、

各種法令や条約の公布の方式を定めた明治天皇の勅令である。

この両勅令の送り仮名がカタカナになっている。

よって、その後の公式文章の送り仮名はカタカナが定着した。

小学校で最初に習う文字もカタカナとなった。

それに対しひらがなは漢字の草書体から出発しており女手とも呼ばれて、

平安時代の和文や和歌などに使われ、江戸時代でも言文一致の戯作や物語などには

漢字ひらがな文が使われ柔らかい文章の文字とされていた。

つまり学問の場である学校では先ずカタカナからと言うことだった。

公文式は、明治40年、公式令は、第2次大戦後の昭和22年廃止となった。

昭和21年、新憲法の制定にあたって、国語改革を唱える学者団体が、

ひらがなや口語体を使うような要求を行った。

公式令も廃止となったこともあり、もともと公文書の平易化の必要性を感じていた行政側も

やがて賛同することになり、以後は漢字ひらがな口語体の文になり、

小学校の教科書もカタカナからひらがなになった。

参考(公文式): 1 2 3 4 5

大きいサイズ

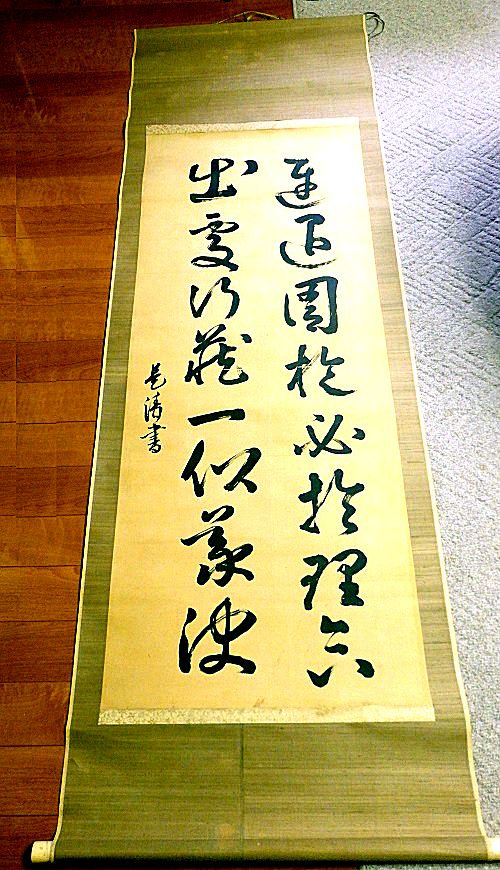

西園寺公望(さいおんじ きんもち、第12、第14内閣総理大臣、立憲政友会の総裁)書

大きいサイズ

犬養 毅(いぬかい つよし、第29代内閣総理大臣、号は木堂)書

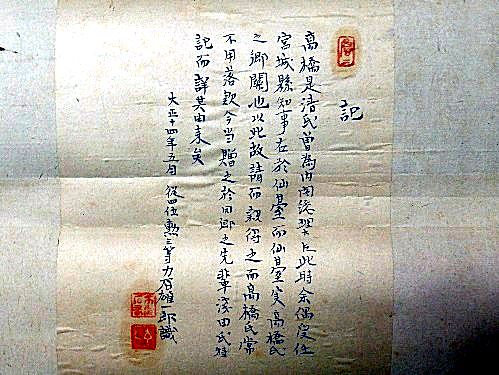

高橋是清(第20代内閣総理大臣)書

残念ながら、落款がないが・・・・。

力石 雄一郎(立憲政友会系官選府県知事、大洲市出身)の裏書がある。

仙台で出会ったときに書いてもらったらしい。

(注)西園寺公望、犬養 毅、高橋是清などの歴代総理の書が、なぜ浅田家にあるのか、

高祖父の千代吉が立憲政友会の大洲市顧問であったことが一因している。

立憲政友会の繋がりであると浅田家の現当主は語る。

他に古掛軸がたくさんある。

資料もファイルに入れられて保存されている。

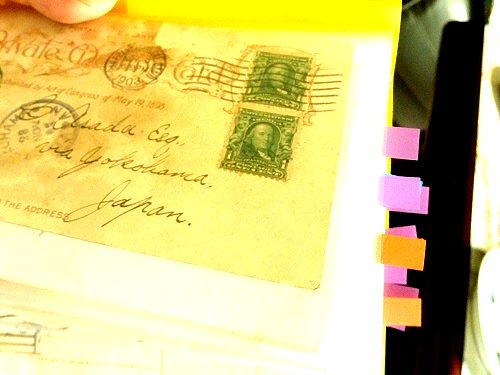

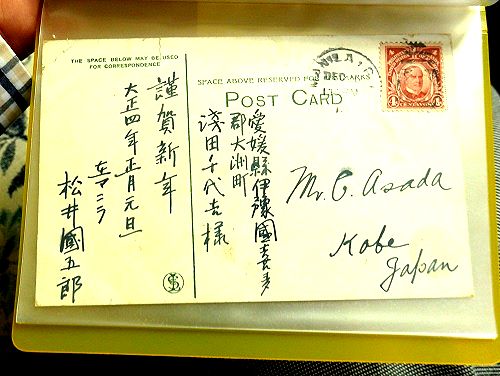

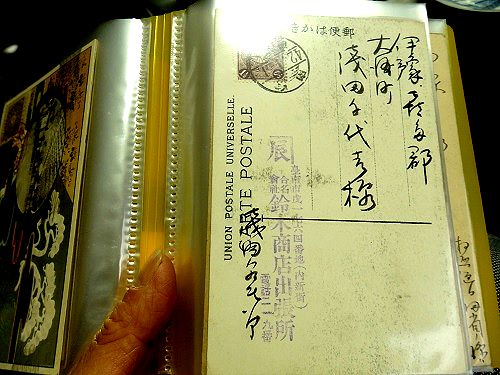

100年以上前の海外の絵葉書も多い。

松井国五郎(大洲市出身)は、大正時代にフィリピンのマニラ、セブ、ダバオの各地で

百貨店を経営するなど多角的な事業拡大を図り大きな富を成した。

かつて鈴木商店という財閥、商社があった。

樟脳、砂糖貿易商として世界的な拠点網を確立するとともに、

製糖・製粉・製鋼・タバコ・ビールなどの事業を展開。

さらに保険・海運・造船などの分野にも進出し、

ロンドン・バルティック取引所で日本企業として2番目のメンバーとなっていた。

鈴木商店の子会社の1つ、日本商業会社は岩井産業と合併し日商岩井へ、

更にニチメンと合併し現在の双日のルーツの一つにもなっている。

浅田家の親族に鈴木商店の重役がいたことが、

海外の絵葉書が多い理由の一つになっている。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2017-2027 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.