Produced & Photographed by Matsutora

大阪天満宮

平成30年2月22日

OSAKA TEMMANGU SHRINE

February 22, 2018

ちょうど梅の時期だと気がついた。

梅は天満宮、予定変更して参拝した。実に49年ぶりである。

天満宮は、901年に菅原道真が、九州大宰府へ左遷させられた際、

同地にあった大将軍社に参詣した。

903年に菅原道真が没した後、天神信仰が始まる。

949年に大将軍社の前に7本の松が生え、霊光を放ったという奇譚が都に伝わった。

そのため村上天皇の勅命によって天満宮を建立させたのが始まりである。

道真公は、まだ阿呼(あこ)と呼ばれていた5歳の時、初めて次の和歌を詠んでいる。

「梅の花 紅の花にも 似たるかな 阿呼がほほにも つけたくぞある」。

また、13歳の時には、「月夜に梅花を見る」という漢詩を詠んでいる。

「月の輝きは晴れたる雪のごとく 梅の花は照れる星に似たり

憐れむべし 金鏡転じ 庭上に玉房の馨れるを」

道真公は幼少のころから梅の花を好んでいたようで、

道真公が住んでいた邸内には多くの梅が植えられていたようだ。

道真公の詠まれた和歌の中で最も有名な和歌は、

九州の大宰府へ左遷が決定し、「紅梅御殿」から出発しようとした時に、

庭の白梅を見て詠まれたものである。

「東風(こち)吹かば 匂いおこせよ 梅の花 主なしとて 春をわするな」。

伝説によれば、この梅の木は、道真公を追って

九州の大宰府まで飛んでいったとされ、飛梅と呼ばれている。

また、道真公は、逝去する直前まで梅の花を愛し、

絶筆となった漢詩にも梅が詠まれている。

「城に盈(み)ち郭に溢れて 幾ばくの梅花ぞ 猶(な)ほ是れ風光

早歳の華 雁足(がんそく)に点し 将(も)て

帛(はく)を繋(つな)げるかと疑い 鳥頭に点著して家に帰らむことを憶ふ」。

道真公は梅の花をこよなく愛でていたので、道真公(天神様)の紋は梅であり、

道真公(天神様)を奉る神社の境内にはたいてい梅林があり、梅の名所になっている。

参道はアーケード商店街になっている。

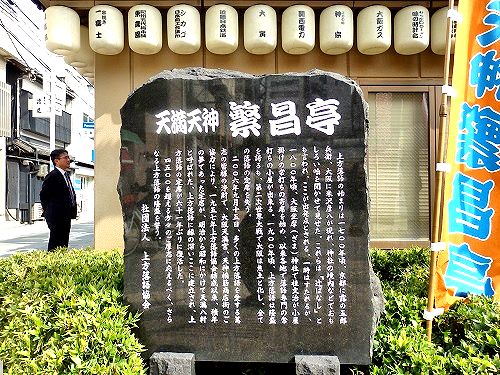

天満天神繁昌亭(てんまてんじんはんじょうてい)は、

上方落語唯一の寄席で、落語を中心に、漫才、俗曲などの

色物芸の興行が連日執り行われている。通称「繁昌亭」。

上方落語は、神社の境内など屋外で活動を続けていた辻噺であるが、

寛政六年(1794年)に、初代桂文治が、大坂の坐摩神社の境内に小屋を建て、

そこで連日、落語を演じるようになったが、これが大坂の寄席の始まりとなった。

繁昌亭は、2003年に上方落語協会会長に就任した桂三枝(後の6代桂文枝)が、

天神橋筋商店街で落語会を行える空き店舗の提供を商店街側に依頼したことに始まる。

商店街はこの提案を大阪天満宮に持ち込み、上方落語協会も交えて話し合いを重ねた結果、

天満宮用地に落語専門の定席を新設することで合意。

用地は大阪天満宮の寺井種伯宮司の好意により、無料で提供された。

1957年に戎橋松竹が閉場して以来、半世紀ぶりに大阪に寄席が復活することになった。

天満天神繁昌亭(通称「繁昌亭(はんじょうてい)」)

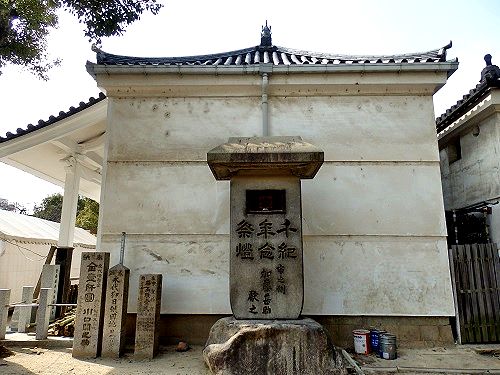

大阪天満宮山門

日本三大祭りの「天神祭り」はこの神社の祭りである。

てんま天神梅まつり(平成30年 2月10日(土)〜3月11日(日))なので屋台が出ている。

境内

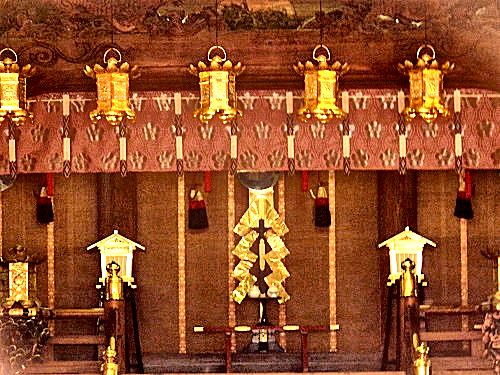

本殿

例年ならば、満開の時期だが、この冬は寒かったので開花が遅れている。

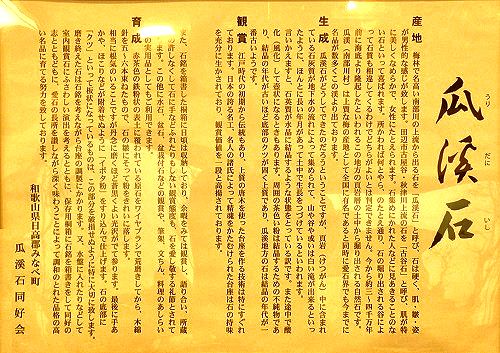

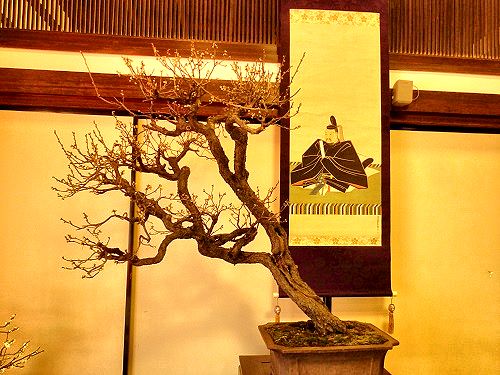

てんま天神梅まつり「盆梅と盆石展」

書院造り百畳敷きの参集殿にて、

樹齢200年を越える古木をはじめ、その他各種銘木を展示している。

併せて、天満宮所蔵の宝物より「天神画像」をはじめ、

和歌山県みなべ町で出土する瓜渓石(うりだにいし)の盆石も展示している。

瓜渓石は深山幽谷などの山水景を思わせる。

樹齢100年以上の物ばかりである。

中央の梅は樹齢300年

深山幽谷などの山水景を思わせる瓜渓石

左端の黒松は樹齢250年

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2017-2027 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.