Produced & Photographed by Matsutora

谷町6丁目、直木三十五と薄病院

平成30年8月19日

TANIMACHI 6 CHOME IN OSAKA

August 19, 2018

先日、司馬遼太郎記念館を訪問したことを書いたが、

それを見た人からメールがあった。

直木賞の冠名となった直木三十五氏も大阪出身で

生誕地近くには記念館もあるという内容だった。

直木賞は大衆文学の登竜門としてつとに有名ではあるが、

直木三十五氏となるとどんな人でどんな小説を書いたのかさえも

皆目分からないという人が多いのではないだろうか。

私自身も直木氏の小説は読んだことなく、

どのような題名のものがあるのかさえ分からない。

私は海外で日本語や日本文化などを教える立場にある。

この際、直木三十五氏についても研究しておいたほうがいいのではないか、

なんといっても直木賞の冠名となった作家である。

そういうことで、この日本滞在中に何冊かの本を読んだ。

薄(すすき)病院というのは、直木氏の生誕地近くにある病院で

何かと気を付けてもらえる間柄だった。

病院を開業した薄恕一(すすき・じょいち)氏は、

相撲好きで、幕下力士のために、病院内に土俵を設けたり、

無料で治療したり、小遣いを与え、「貧乏人は無料、

生活できる人は薬代一日四銭、金持ちは二倍でも三倍でも払ってくれ」

と言う方針を貫いたと伝えられている。

「薄病院」が、谷町にあったことから、

相撲界で、ひいきにしてくれる客、または後援してくれる人、

無償スポンサーなどが、タニマチといわれるようになった。

直木氏に関する場所や薄病院を探して歩いた。

《直木三十五の生家跡》

長堀通りと谷町筋が交差する谷町6丁目交差点に直木の生家があった。

谷町筋は鎌倉時代から大阪と紀州、河内を結ぶ唯一の道であったが、

路面電車が通るようになって、生家は取り壊されて、

写真右下の住友銀行(現在三井住友銀行)になった。

直木の本名は植村である。

「直木」は「植」の字を分解したもので、「三十五」は年齢を元にしたものである。

31歳のときの「直木三十一」の筆名で始まり、

以降誕生日を迎えるごとに「三十二」、「三十三」と名前を変えていたが、

菊池寛から「もういい加減(年齢とともにペンネームを変えることは)やめろ」と忠告され、

その後は改名せず「三十五」のままになっていると伝えられている。

植村家は、奈良県北葛城郡広陵町(こうりょうちょう)大野の代々庄屋であったが、

直木三十五の曽祖父(七代目)は男児がいなかったので、

養子を迎え娘婿としたが、家付きの娘がなくなり、あと添えを迎えて3男1女をもうけた。

その次男が直木三十五の父親(惣八)である。

長男が家を継いで、次男(惣八)は家を出た。

惣八は大阪に出て、心斎橋の大丸呉服店に奉公するが、

しばらくしてそこを辞めて、谷町筋の内安堂寺町で古着屋を開業し、しずと結婚する。

しづの弟の康治は苦学して医師開業試験に合格した。

自宅近くの谷町4丁目に外科「薄病院」があった。

院長の薄怒一は、康治(直木三十五の叔父)と親友だった。

康治は27歳で死亡するが、死後もことあるごとに植村家の後ろ盾になっていった。

《旧熊野街道》

生誕地からほど近い、この通りに面した住居で5歳から19歳までを過ごした。

住居はこの辺りにあったのではないかと思われる。

この家も生家とほぼ同じ規模である。

3畳の店、3畳の茶の間、4畳半の奥の間、それだけであった。

道具らしいものは、長火鉢ひとつ。引き出しを開けるとアブラムシが走り回っていた。

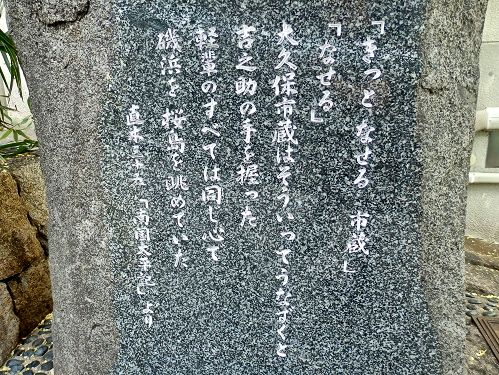

《楠大明神と直木文学碑》

住居の傍の坂の途中には、榎木大明神の祠がある。

そこには楠木正成お手植えと伝えられる樹齢六百六十年という巨大な槐樹がそびえている。

幼い宗一(直木のこと)の中で政成が大きくなり、

やがてそれが、小説『楠木正成』として結集したと考えるのは、

極めて自然なことではあるまいか。

ちなみに清二(直木の弟、旧制松山高等学校教授(愛媛大学の前身))もまた

『楠木正成』という歴史書を残している。

旧制松山高等学校は、1919年(大正8年)に愛媛県松山市に設立された官立旧制高等学校。

松山高等学校と三光寮は、映画「ダウンタウンヒーローズ」(監督・山田洋次)の

舞台となったことでも知られている。

「坊ちゃん」の松山中学とは別の学校である。

坂の中腹辺りに「直木文学碑」がある。

「直木文学碑」の傍の長堀道路を渡れば、「お祓い筋」になる。

平安京、京の公家が熊野参拝時に清め祓いをしたことが、地名の由来になったようだ。

この地域は、古色蒼然とした民家が残されている。

「うだつ」が見られる。

緑青(ろくしょう)をふいているが、

元は黄金色か赤銅色でひときわ目立ったのではないかと思われる。

旧式の家屋を新しい店舗に転用させているところも見られる。

左はチョコ―レート専門店。

ブテック

バー

《育英第一高等小学校》

「お祓い筋」をさらに進むと、南高等学校に出る。

そこは、直木の母校「育英第一高等小学校」だったところである。

《空堀商店街》

直木の母校「育英第一高等小学校」そばの空堀商店街。

大正時代に地元の延命地蔵の縁日に夜店が出て、

そのルート上に現在の商店街 が形成されたといわれている。

空堀通を東に進んだ清水谷に高等女学校ができると、

女学生がよく通り、育英第一高等小学校時代の直木は、

「あいつ、別嬪やな」「左向け左っ、こ らっ、鼻ぺちゃ向かんか」などと悪態をつき、

やがて校長に「本校の生徒の中に品性を重んじない者がおる」

と訓示されて禁止されたというエピソードが伝わっている。

やはりというか、残念というか、この商店街もシャッターが閉じられた店舗が多い。

コーヒー店に入って、

欠き氷を食べる。実にうまい。

《タニマチとなった薄病院》

空堀通りを西から入って、東に出ると谷町筋である。

この辺りにタニマチの語源と深く結びついた「薄病院」があった。

「薄病院」を開業した薄恕一氏は直木三十五を幼少期から面倒みており、

19歳のころの直木に学費のために薄病院でアルバイトさせたり、

薄恕一氏の紹介で、吉野白銀村の奥谷尋常小学校の代用教員にさせたりした。

直木も「殆ほとんど育つか、育たぬか分らなかった私が、

とにかく、四十三まで、生きて来られたのは、この人が居られたからである。」と

自叙伝「死までを語る」で綴っている。

また、薄恕一は、直木の弟「清二」の名づけ親にもなっている。

どんな関係かわからないが、ほぼ同じ場所に耳鼻咽喉科がある。

谷町通りを長堀道路に向かって更に進む。

その途中から左折して、坂を下ると桃園公園がある。

《桃園尋常小学校》

桃園公園は直木の母校である桃園尋常小学校附属幼稚園

及び桃園尋常小学校があった所である。

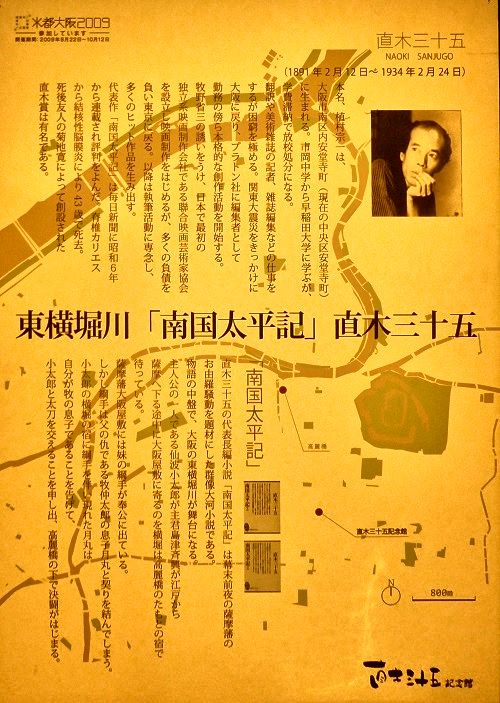

《直木三十五記念館》

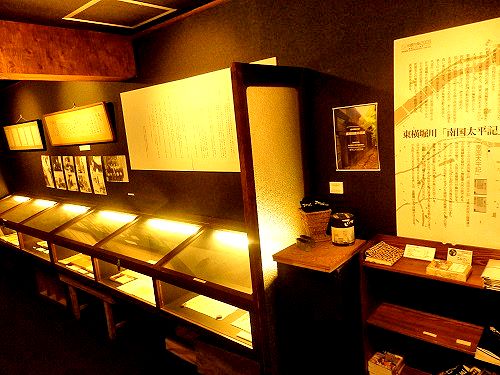

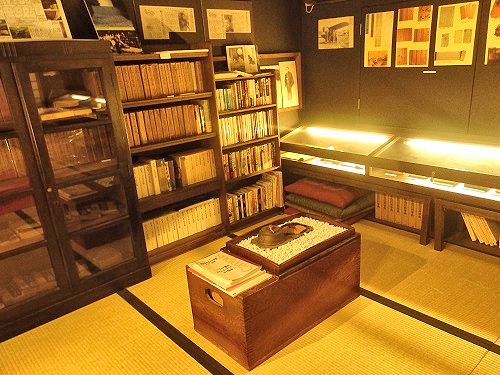

桃園公園に隣接して「直木三十五記念館」がある。

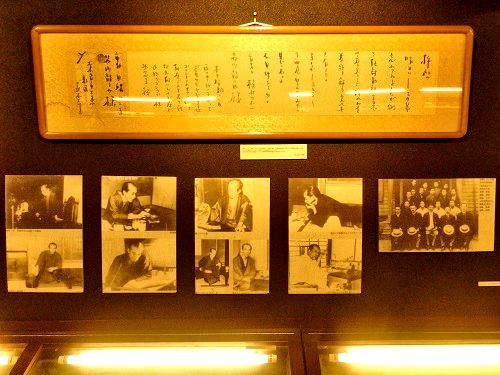

直木三十五記念館は市民参加型のミュージアムで、

直木のバイオグラフィや所縁の品々を展示している。

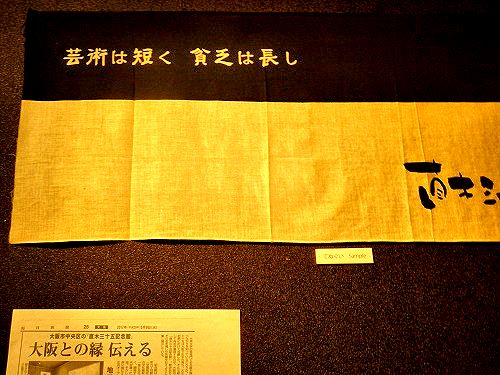

直木の名文句「芸術は短し 貧乏は長し」の特製手拭など販売している。

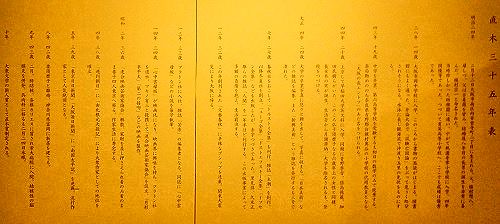

直木三十五の年表。 大きいサイズ(クリック)

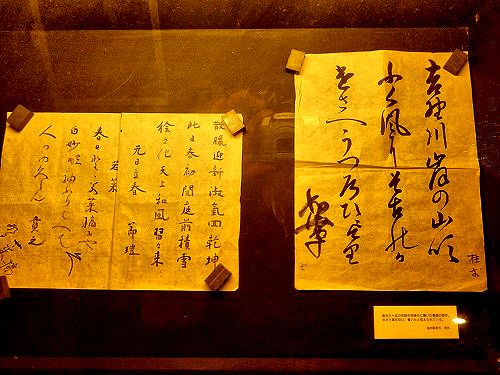

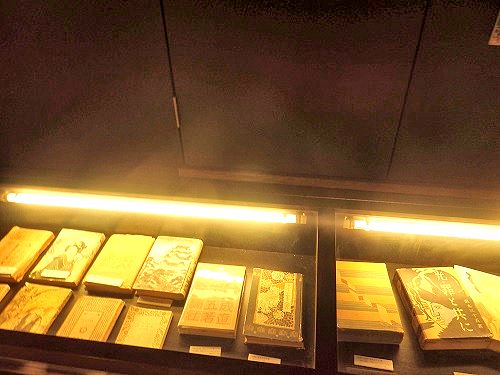

直木が市岡中学時代に書いた書道の習作(右)。わざと穂先を切って書いていたらしい。

直木の中学時代は、中の島の大阪市立図書館で本を読み漁り、

作家としての下地がそこではぐくまれたようだ。

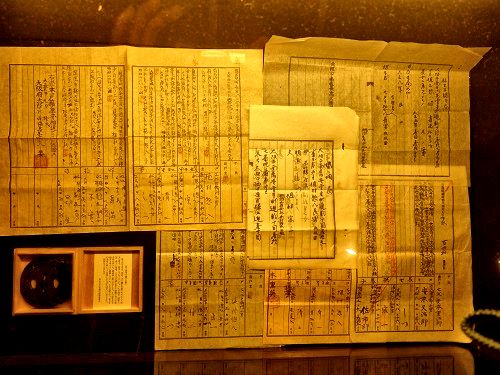

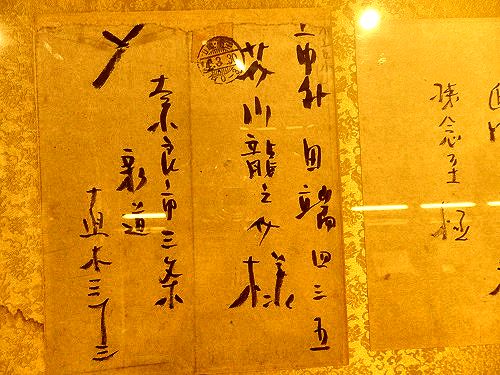

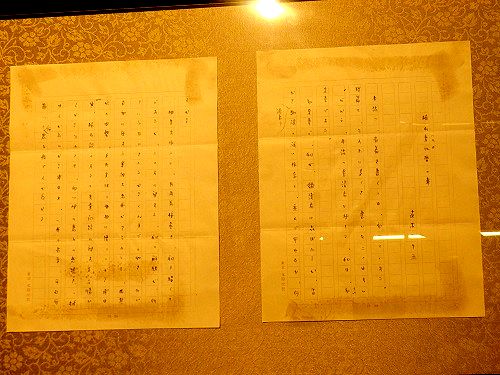

直木三十五が芥川龍之介に送った書簡が保管・展示されている。

大正9年(1920)、雑誌『人間』編集者・直木の依頼で、

流行作家の芥川龍之介、菊池寛らが中之島公会堂で講演した。

これを機会に、直木は芥川、菊池と急接近し、

やがて、この3人が文芸雑誌『文藝春秋』の黎明期を支え、

日本文壇の一大潮流を作り上げた。

直木三十五が芥川龍之介に送った書簡。 大きいサイズ(クリック)

直木三十五自筆の原稿。 大きいサイズ(クリック)

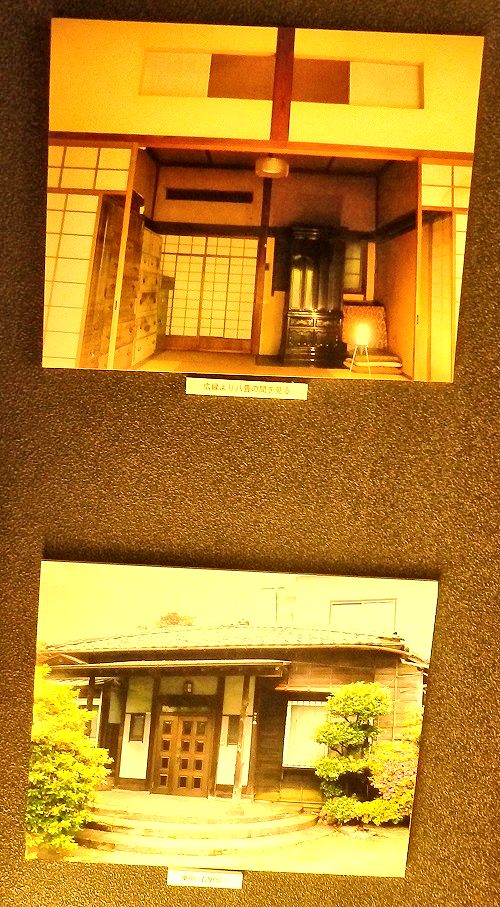

横浜市金沢区富岡にあった自宅の写真。

冨岡の自宅で使っていたソファー

こちらも冨岡の自宅で使っていたもの。

実家には置いてあったという長火鉢(模造品)

《プラトン社跡》

プラトン社(1922年 設立 - 1928年 廃業)は、かつて存在した日本の出版社である。

雑誌『女性』『苦楽』『演劇・映画』の編集・発行をしていた。

直木三十五は 『苦楽』の編集長に高給で迎えられた。

プラトン社があったと考えられる場所には、すでに高層マンションが建てられ、

松虎が訪問した時には、そのビルの下で若い男女が語らっていた。

大正12年(1923)、

関東大震災で帰阪した直木はプラトン社 (谷町5丁目乙20番地)に入社して、

雑誌『苦楽』を創刊。谷崎潤 一郎、岡本綺堂らの小説に、

直木自身も処女作『槍の権 三重帷子』で作家デビューを果たした。

また直木の趣味が反映された華麗な都会的デザインは

阪神間モダニズムの勃興に 多大な影響を与えたという。

同誌に「香西織恵」(直木の愛人の芸者)名義で発表した『心中きらゝ坂』が、

日本映画の父・牧野省三の手で映画化されると、直木も映画事業に興味を持ち、

大正14年(1925)、連合映画芸術家協会を設立。

大河内傳次郎のデビュー作『弥陀ヶ原の殺陣』、

日本初の文芸映画『京子と 倭文子』(愛人・香西織恵を銀幕デビューさせている)などを

手がけ、昭和2年(1927)『一寸法師』『疑問の黒枠』では直木が 監督を担当した。

直木は誰もが作品を製作して配給できるフリーブッキングで映画産業の発展を志したが、

保守的な映画界に拒絶されて配給妨害を受け、多大な負債を抱えた。

さらに俳優・月形龍之介と牧野の四女・輝子の不倫を直木が応援たことで牧野と断絶。

「キネマ界の愚劣さに愛想をつかし」て 直木は映画事業から撤退。

プラトン社に戻り、東京に進出していった。

ちなみに月形は戦後、直木の『黄門廻国記』を映画化した『水戸黄門』(1957)に出演。

月形の当たり役となり一世を 風靡し、

後のテレビドラマ「水戸黄門」へと引き継がれていった。

《まとめ》

直木は古着屋の長男で、本人は貧しかったと連発しているが、

桃園尋常小学校附属幼稚園や早稲田大学に行かせてもらえる余裕はあった。

中学卒業後、近くの薄病院薬局でアルバイトしたり、

奈良の奥谷尋常小学校で代用教員を勤めていたが、

明治44年、早稲田大学予科を受験するため上京した。

直木の事業意欲は強かったが、膨大な借金を抱え込んでしまう。

だが、強運の持ち主でもあった。

関東大震災で被災すると、膨大な借金を帳消しにして、

逃げるようにして大阪へ帰り着くと、プラトン社で編集長の職を得た。

編集長の立場を利用して小説まで書きだし、これも好評であった。

さらに、直木は、執筆した小説が映画化により原作料を生み出すことを知ったが、

キネマ界の愚劣さに愛想をつかして映画事業から撤退し、

再度東京に進出し大衆作家としての地位をより強固にしていった。

昭和9年(1934)2月24日に結核性脳膜炎で死去した。享年43。

文藝春秋社長の菊池寛は、

直木と昭和2年(1927)に自殺した芥川龍之介の盟友2人の死を深く悼み、

昭和10年(1935)に「直木賞」「芥川賞」を創設した。

著:松虎

参考文献:直木三十五伝(上村鞆音)、死までを語る(直木三十五)他、参考ウェブサイト多数。

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2018-2028 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.