Produced & Photographed by Matsutora and his friends

至仏山登山

平成28年8月6日

CLIMBING TO THE TOP OF MT. SHIBUTSUZAN

AUGUST 6. 2016

至仏山は群馬県の北東部に位置する標高2,228.1mの山である。

日本百名山の1つに数えられており、尾瀬国立公園に属する。

至仏山は、高山植物が有名で、山体が蛇紋岩でできているため、

特殊な蛇紋岩植物と呼ばれる植物群が生育することで植物ファンに名高い。

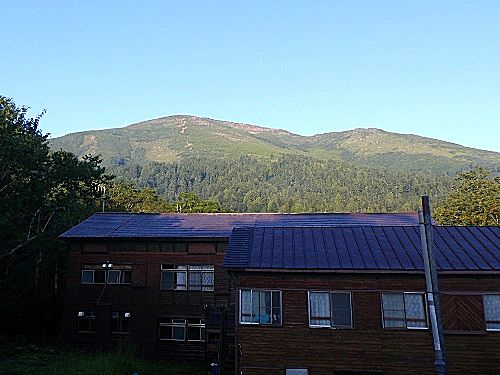

国民宿舎尾瀬ロッジ(山小屋)の窓から見た至仏山。

建物は尾瀬ロッジの隣の山小屋の「山の鼻小屋」。

国民宿舎尾瀬ロッジの朝食

いよいよ出発

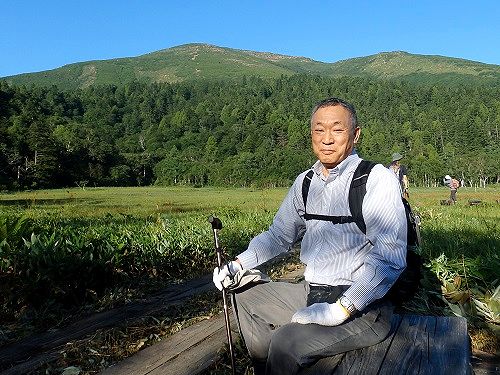

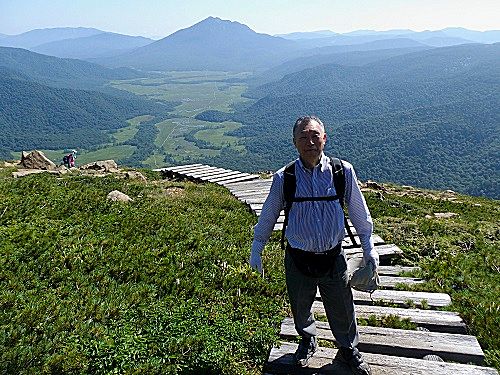

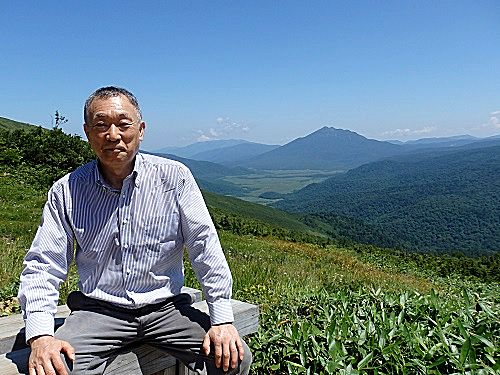

これから登る至仏山をバックに1枚。

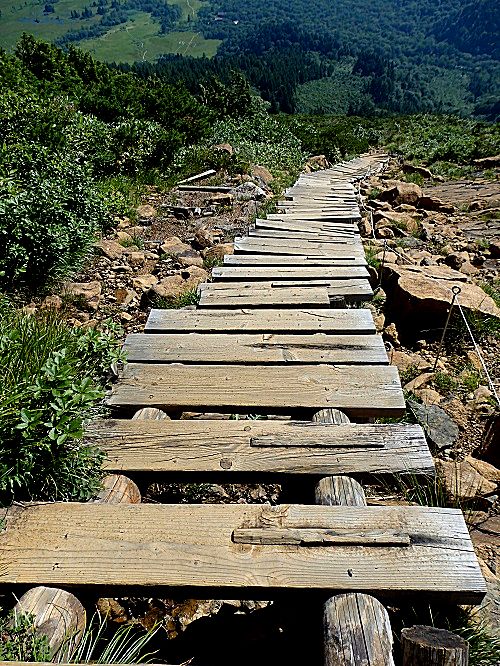

登山道は燧ヶ岳と比較するとはるかに登りやすい。

階段には水が溜まっていることもあるが、

燧ヶ岳のほうがぬかるみも遥かに多い。

振り返って、歩いた道を撮影

ツリガネニンジン

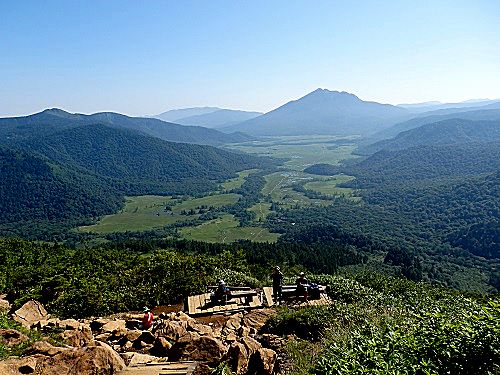

後方の山は燧ヶ岳。その前方の平原は尾瀬ヶ原。

燧ヶ岳と至仏山は尾瀬を代表する一対の宝石のようなもの。

望遠鏡で見れば、

尾瀬ヶ原は無数の池塘(ちとう)が広がっているのがわかる。

池塘(ちとう)とは、

湿原を流れる川とはつながっておらず、雨水や雪解け水が溜まったものである。

ウスユキソウ

イワオトギリ

ゴルフ場のようにも見えなくもないが、

これは人工美ではなくて天然の自然だ。

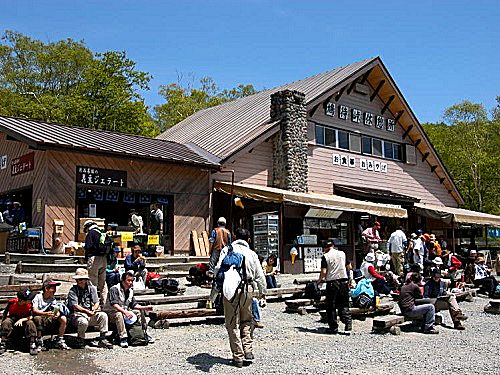

山の鼻地区の山小屋は3軒あり、一番奥が宿泊した尾瀬ロッジ、

その手前が山の鼻小屋、一番手前が至仏山荘。

右端に見える屋根が山の鼻ビジターセンター。

これらの山小屋は国立公園内にあり自然保護地区でもあるので、

洗顔入浴はできても、歯磨き粉やシャンプーや石鹸はつかえない。

クロヅル

高山蝶のベニヒカゲ

ヒメシャジン(手前の青い花)

山頂近くなると歩道に沿ってお花畑がある。

このあたりを「高天原」という。

苦しかった急な登りから一転、天上の楽園である。

「高天原」のお花畑

花が一番少ない時期であるが、

あちこちに高山植物の花が咲いている。

タカネナデシコ

タカネナデシコ

ミヤマウイキョウ

チングルマの綿毛がなくなった後の花茎

ミヤマコゴメグサ

ヒメシャジン。ツリガネニンジンの仲間。

タカネトウウチソウ。尾瀬ヶ原にあったワレモコウの仲間。

イブキジャコウソウ。ハーブのタイムの仲間で、タイムと同じ芳香がある。

ミヤマコゴメグサ

イブキジャコウソウ

ホソバツメクサ

ハイマツとツリガネニンジン。

ツリガネニンジンの高山型をハクサンシャジンというそうだ。

イワオトギリ

山頂は近い。

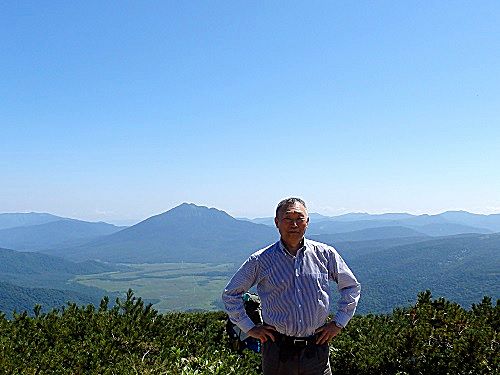

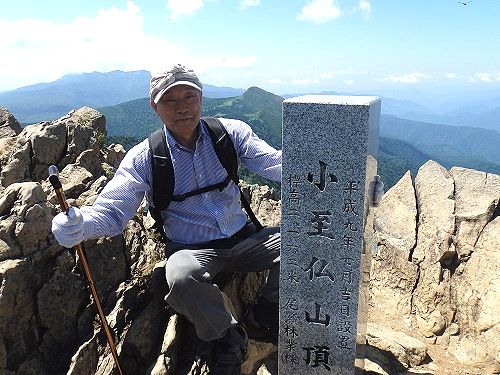

「登ったぞー!」

尾瀬山系では燧ヶ岳と至仏山が双璧である。

標高は東北一の燧ヶ岳のほうが高いが、

至仏山は豊富な高山植物で人気は燧ヶ岳よりも高い。

後方の山(燧ヶ岳)越えて、

広大な尾瀬ヶ原湿原を横断して、この至仏山に登頂した。

我ながらよくやったが、

優秀なガイド役である山友達に導かれたからこそできた偉業でもあった。

頂上からの眺め。

「奈良俣ダム」(ならまただむ)も見える。湖は「ならまた湖」。

このダムは、2年前に行ったことがある。

参考(2年前に上京した際に行った奈良俣ダム)

残雪も見える。

写真中央上に終着地の鳩待峠が見える。

至仏山のすぐ横にある小至仏山

みなさん、この植物わかりますか?

こんな花が咲く。これはエーデルワイス!

ヨーロッパアルプスの有名なエーデルワイスの仲間(ウスユキソウ属)は

日本にも何種類かあり、これはホソバヒナウスユキソウで、

至仏山と谷川岳の蛇紋岩地帯に生育している。

白い花びらのように見えるのは葉で、中心部に小さな花の集まりがついている。

キンロバイ(金露梅)

小至仏山にも登頂成功!

ハクサンフウロ

チングルマ

ハリブキ。この写真は注意深く見れば、葉や茎の鋭い棘が写っている。

タケシマラン

熊沢田代で撮影したのはオオバタケシマランで、こちらはタケシマラン。

オオバタケシマランの実はやや細長く、実の柄がくるりとねじれるのが特徴で、

タケシマランの実は球形で柄はまっすぐである。

ミヤマシシウド

鳩待峠。ここからバスに乗って登山出発地の戸倉に向かう。

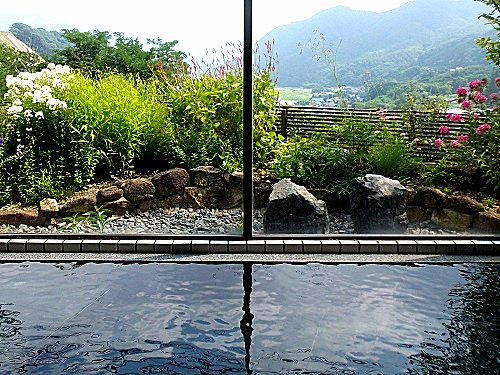

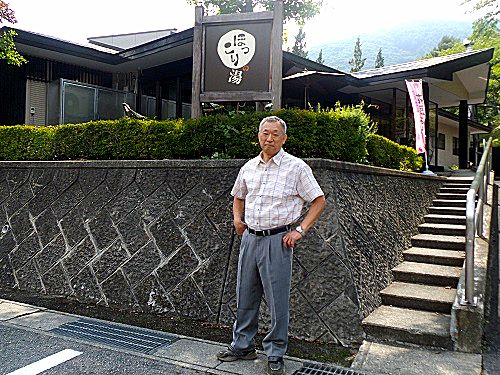

寄居山温泉ほっこりの湯で登山の泥と汗を流す。

入浴後

上毛高原から新幹線に乗車して東京に向かった。

車中にて思う。

尾瀬は水芭蕉の5月下旬から6月中旬、

ニッコウキスゲの7月中旬、

草紅葉といわれるキンコウカの紅葉の9月中旬から10月初旬が

一番人気のある訪問時期になっている。

今回の訪問は、

8月初旬で取り立てて何の見どころもない時期とされてはいるが、

毒草のトリカブトや小睡蓮のような可憐なヒツジグサは満開であった。

その他エーデルワイスやモウセンゴケなど

実にたくさんの高原植物を見ることができた。

尾瀬はいつ行っても訪問者の期待を裏切らない。

尾瀬訪問に不適当な時期はないと確信した。

76

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2016-2026 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.