Produced & Photographed by Matsutora

安南都護府(ベトナム)と阿倍仲麻呂

平成30年23月11日

NAKAMARO ABENO & GAVAMENTAL OFFICES IN VIETNAM

January 23, 2018

阿倍仲麻呂は文武天皇(もんむてんのう)2年(698年)

阿倍船守の長男として大和国に生まれ、若くして学才を謳われた。

霊亀3年・養老元年(717年)第9次遣唐使に同行して唐の都・長安に留学する。

同次の留学生には吉備真備や玄ぼうがいた。

唐の太学(たいがく)(官立の高等教育機関にして最高学府)で学び科挙に合格し、

唐の玄宗に仕えた。唐名を「朝晁衡」(あさちょうこう)とした。

科挙とは、中国で598年〜1905年、即ち隋から清の時代まで、

約1300年間にわたって行われた官僚登用試験である。

受験には、年齢制限などはなかったようだが、試験は3年に1回しかなかった。

最終試験は、皇帝臨席の殿試で、これに進めるのは、

いうなれば共通一次試験の県レベル成績上位1%の中の、

さらに上位3%程度ではないかと思われる。

科挙に合格すれば、合格者だけでなくその一族自体が前途洋々たるものであった。

ベトナムでも、李氏大越国(1009年 - 1225年)時代には科挙が導入されていた。

中国同様に難関で合格すれば大変な栄誉でもあった。

現在、ハノイ市に「文廟」という李氏大越国時代の建物が残されているが、

そこには、石造り亀の背に建てられた碑に科挙で合格した者の氏名が刻まれている。

これらの石碑も建物もユネスコ世界遺産に登録されている。 参考

外国人である阿倍仲麻呂がこの試験に合格するのは至難の業と思われるが、

外国籍の科挙合格者は、賓貢(又は賓貢進士)と呼ばれ、

唐王朝などで行われる科挙制度に於ける、いわゆる外国籍待遇枠で受験したようなので、

受験内容や難易度は多少易しくなっていたかもしれない。

阿倍仲麻呂の他に、新羅の崔致遠、渤海の烏光賛、

中国生まれのペルシア人の李シュンなどが合格したという記録が残っている。

だが、外国人で阿倍仲麻呂ほど高い官位に就いたものはものはいなかった。

阿部仲麻呂は、神亀2年(725年)洛陽の司経局校書として任官、

神亀5年(728年)左拾遺、天平3年(731年)左補闕と官職を重ねた。

仲麻呂は唐の朝廷で主に文学畑の役職を務めたことから

李白・王維・儲光羲ら数多くの唐詩人と親交があった。

天平5年(733年)第10次遣唐使が来唐したが、

阿部仲麻呂は唐での官途をさらに追求するため帰国しなかった。

翌年帰国の途に就いた遣唐使一行はかろうじて第1船のみが種子島に漂着、

残りの3船は難破した。

この時帰国した吉備真備や玄ぼうは第1船に乗っており助かっている。

副使・中臣名代(なかとみ の なしろ)が乗船していた第2船は

福建方面に漂着し、一行は長安に戻った。

中臣名代一行を何とか帰国させると

今度は崑崙国(チャンパー王国)に漂着して捕らえられた。

崑崙国は、今日のベトナム中部南端に住むチャム族の直接の祖先が建てた王国である。

崑崙国を脱出して長安に戻ってきた一行は、

阿部仲麻呂の奔走で渤海経由で日本に帰国することができた。

天平勝宝4年(752年)、

藤原 清河(ふじわら の きよかわ)率いる第12次遣唐使一行が来唐する。

すでに在唐35年を経過していた仲麻呂は、この遣唐使船で帰国を図った。

その出発の際に、

「天の原 ふりさけみれば 春日なる みかさの山に いでし月かも」

と詠んだといわれている。

また、友人の王維は

「送祕書晁監還日本國(秘書晁監の日本国に還るを送る)」

という別離の詩を詠んでいる。

「晁衡」は、阿倍仲麻呂の中国語名。

積水不可極 積水 極む可からず

安知滄海東 安んぞ 滄海の東を知らんや

九州何處遠 九州 何れの處か遠き

萬里若乘空 万里 空に乗ずるが若し

向國惟看日 国に向かって惟(た)だ日を看(み)

歸帆但信風 帰帆は但(た)だ風に信(まか)すのみ

鰲身映天黒 鰲身(ごうしん)は天に映じて黒く

魚眼射波紅 魚眼は波を射て紅なり

郷樹扶桑外 郷樹は扶桑の外

主人孤島中 主人は孤島の中

別離方異域 別離 方(まさ)に域を異にす

音信若爲通 音信 若爲(いかん)ぞ 通ぜんや

『現代語訳』

水が深く積もった海は極める事はできないのだから

どうして青い大海原の東を知る事ができようか

どこが(日本より)遠いのだろうか

万里の道を(馬車に)乗って空を行くようなものだろう

日本国に向かうにはただ(東方の)太陽を見て

帰りの船はただ風まかせ

大海亀の身体は天に黒々と映えて

魚の眼は赤々と波間に光る

故郷の樹木は(日の出る神木のある)扶桑の外にあり

あなたは絶海の孤島にいる

別れては、まさに異郷となってしまうが

阿倍仲麻呂が帰国時に五言排律『銜命還国作』を詠んでいるが、

これは王維が仲麻呂(中国語名:朝衡、晁衡)に贈った

送別の詩『送秘書晁監還日本國』へのお返しに作ったものと言われている。

銜命將辭國 命(めい)を銜(ふく)み将(まさ)に国を辞せんとす

非才忝侍臣 非才ながら侍臣を忝(かたじけの)うす 才はなかったが。

天中戀明主 天中明主を恋(おも)い

海外憶慈親 海外慈親を憶(おも)う

伏奏違金闕 伏奏(ふくそう)して金闕(きんけつ)を違(さ)り

ヒ驂去玉津 ヒ驂(ひさん)して玉津(ぎょくしん)を去らんとす

蓬除ナ郷路遠 蓬莱(ほうらい)郷路(きょうろ)は遠く

若木故園鄰 若木故園の隣(となり)

西望懷恩日 西を望み恩を懐かしむ日

東歸感義辰 東へ帰って義に感ずる辰(とき)

平生一寶劍 平生(へいせい)一宝剣

留贈結交人 留め贈る交を結びし人に

『現代語訳』

皇帝陛下の命令を受けて今から国を出ようとしている

ありがたく陛下にお仕えしてきた

陛下は天下から賢明な君主として慕われ

海外からは、慈悲深い親のようにおもわれている

陛下に伏して奏上して、宮殿を辞するお許しを得た

馬車に乗り、立派な港から旅立つ

日本へ帰る道は遠いが

未熟な若木のような日本は、立派な園である唐の隣にある

西を望んで、陛下のご恩を懐かしむ日があり

東の日本に帰って、義に感謝する時もあろう

私が平素から大切にしていた一振りの宝剣を

親しく交わった友に贈ろう

しかし、阿倍仲麻呂や藤原清河の乗船した第1船は

暴風雨に遭って唐南方の驩州(かんしゅう)に漂着する。

驩州(かんしゅう)は、現在のベトナム北部ゲアン省で、省都はヴィン市。

土着民の襲撃を受け、ほとんどの船員が殺害され船も壊されるが、

仲麻呂と清河は僅に身をもって逃れた。

このとき李白は彼が落命したという誤報を伝え聞き、

『明月不歸沈碧海』の七言絶句

『哭晁卿衡(晁卿衡(ちょうけいこう)を哭(こく)す)』を詠んで仲麻呂を悼んだ。

日本晁卿辞帝都 日本の晁卿(ちょうけい) 帝都を辞す

征帆一片繞蓬壷 征帆(せいはん) 一片(いっぺん) 蓬壷(ほうこ)を繞(めぐ)る

明月不帰沈碧海 明月(めいげつ)帰らず 碧海(へきかい)に沈む

白雲愁色満蒼梧 白雲(はくうん) 愁色(しゅうしょく) 蒼梧(そうご)に満つ

『現代語訳』

日本の友人、晁衡は帝都長安を出発した。

小さな舟に乗り込み、日本へ向かったのだ。

しかし晁衡は、明月のように高潔なあの晁衡は、

青々とした海の底に沈んでしまった!

愁いをたたえた白い雲が、蒼梧山に立ち込めている。

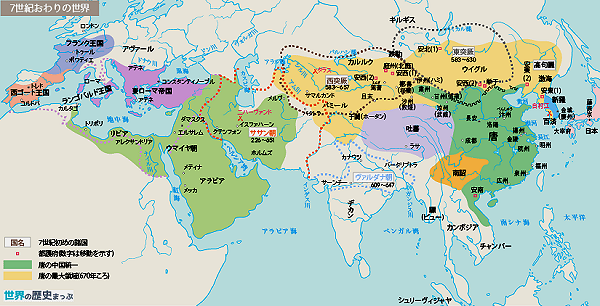

当時の世界地図(ベトナム北部は唐王朝に組み込まれてる)

この第12次遣唐使帰国船(4隻)には、意外な人物が乗船していた。

日本への渡航を望む鑑真である。

鑑真は、唐の揚州江陽県の生まれ。

四分律に基づく南山律宗の継承者であり、

4万人以上の人々に授戒を行ったとされている。

揚州の大明寺の住職であった742年、

日本から唐に渡った僧・栄叡、普照らから戒律を日本へ伝えるよう懇請された。

当時、奈良には伝戒師(僧侶に位を与える人)制度を普及させようと

聖武天皇が適当な僧侶を捜していた。

栄叡と普照は、授戒できる僧10人を招請するため唐に渡り、

戒律の僧として高名だった鑑真のもとを訪れていた。

栄叡と普照の要請を受けた鑑真は、

渡日したい者はいないかと弟子に問いかけたが、

危険を冒してまで渡日を希望する者はいなかった。

そこで鑑真自ら渡日することを決意し、

それを聞いた弟子21人も随行することとなった。

その後、日本への渡海を5回にわたり試みたがことごとく失敗した。

最初の渡海企図は743年夏のことで、

このときは、渡海を嫌った弟子が、

港の役人へ「日本僧は実は海賊だ」と偽の密告をしたため、日本僧は追放された。

鑑真は留め置かれた。

2回目の試みは744年1月、

周到な準備の上で出航したが激しい暴風に遭い、

一旦、明州の余姚へ戻らざるを得なくなってしまった。

再度、出航を企てたが、鑑真の渡日を惜しむ者の密告により栄叡が逮捕をされ、

3回目も失敗に終わった。

その後、栄叡は病死を装って出獄に成功し、

江蘇・浙江からの出航は困難だとして、

鑑真一行は福州から出発する計画を立て、福州へ向かった。

しかし、この時も鑑真弟子の霊佑が鑑真の安否を気遣って渡航阻止を役人へ訴えた。

そのため、官吏に出航を差し止めされ、4回目も失敗した。

748年、栄叡が再び大明寺の鑑真を訪れ、懇願すると、

鑑真は5回目の渡日を決意した。

6月に出航し、舟山諸島で数ヶ月風待ちした後、11月に日本へ向かい出航したが、

激しい暴風に遭い、14日間の漂流の末、遥か南方の海南島へ漂着した。

鑑真は当地の大雲寺に1年滞留し、海南島に数々の医薬の知識を伝えた。

そのため、現代でも鑑真を顕彰する遺跡が残されている。

751年、鑑真は揚州に戻るため海南島を離れた。

その途上、端州の地で栄叡が死去する。

動揺した鑑真は広州から天竺へ向かおうとしたが、周囲に慰留された。

この揚州までの帰上の間、

鑑真は南方の気候や激しい疲労などにより、両眼を失明してしまう。

753年、遣唐大使の藤原清河らが鑑真のもとに訪れ渡日を約束した。

しかし、明州当局の知るところとなり、藤原清河は鑑真の同乗を拒否した。

それを聞いた遣唐副使の大伴古麻呂は藤原清河に内密に第二船に鑑真を乗船させた。

天平勝宝5年11月16日(753年12月15日)に四船が同時に出航する。

第一船と第二船は12月21日に阿児奈波嶋(現在の沖縄本島)に到着。

第三船はすでに前日20日に到着していた。

三船は約半月間、沖縄に滞在する。

12月6日(754年1月3日)に南風を得て、

第一船・第二船・第三船は同時に沖縄を発して

多禰嶋(国)(現在の種子島)に向けて就航する。

出港直後に大使・藤原清河と阿倍仲麻呂の乗った第一船は岩に乗り上げ座礁したが、

第二船・第三船はそのまま日本(多禰嶋)を目指した。

第一船はベトナム北部に漂着し唐に戻ることとなる。

第二船・第三船は、7日後の天平勝宝5年12月12日(754年1月9日)、

益救嶋(現在の屋久島)に到着して鑑真の来日が叶った。

鑑真を来日させることにも成功した大伴古麻呂は、なかなかの政治家だった。

古代にこのような政治家を持ったことを誇りに思っている。

天平勝宝5年(753年)長安滞在中の古麻呂は

玄宗臨御の朝貢諸国の使節による朝賀に出席した。

この時、日本の席次が西畔(西側)第二席の吐蕃の下で、

新羅の東畔第一席大食国の上より下位に置かれていたことから、

古麻呂は長く新羅は日本に対して朝貢を行っていることから

席順が義に適っていないとして抗議し、

日本と新羅の席を交換させている。

まさにものが言える、実行できる政治家である。

話はずれるが、

中国は琉球王国が長年中国王朝に朝貢していたというところから

沖縄は元来中国の領土だと主張している。

この論理が正しいのならば、

新羅のあった韓国は古来より日本の領土だといえるようになる。

国際政治には、良心というものが完全に欠落している。

話を元に戻そう。

日本に到着した鑑真と古麻呂は、朝廷や大宰府の受け入れ態勢を待つこと

6日後の12月18日に大宰府を目指し出港する。

翌19日に遭難するも古麻呂と鑑真の乗った第二船は

20日(754年1月17日)に秋目(秋妻屋浦。鹿児島県坊津)に漂着。

その後12月26日に、大安寺の延慶に迎えられながら大宰府に到着。

大宰府観世音寺に隣接する戒壇院で初の授戒を行い、

天平勝宝6年2月4日に平城京に到着して聖武上皇以下の歓待を受け、

孝謙天皇の勅により戒壇の設立と授戒について全面的に一任され、

東大寺に住することとなった。

4月、鑑真は東大寺大仏殿に戒壇を築き、上皇から僧尼まで400名に菩薩戒を授けた。

これが日本の登壇授戒の嚆矢である。

併せて、常設の東大寺戒壇院が建立され、

その後、天平宝字5年には日本の東西で登壇授戒が可能となるよう、

大宰府観世音寺および下野国薬師寺に戒壇が設置され、

戒律制度が急速に整備されていった。

天平宝字3年(759年)、

新田部親王の旧邸宅跡が与えられ唐招提寺を創建し、戒壇を設置した。

鑑真は戒律の他、彫刻や薬草の造詣も深く、日本にこれらの知識も伝えた。

また、悲田院を作り貧民救済にも積極的に取り組んだ。

天平宝字7年(763年)唐招提寺で死去(遷化)した。享年76歳。

死去を惜しんだ弟子の忍基は鑑真の彫像を造り、

現代まで唐招提寺に伝わっている(国宝唐招提寺鑑真像)。

これが日本最古の肖像彫刻とされている。

また、宝亀10年(779年)、淡海三船により鑑真の伝記『唐大和上東征伝』が記され、

鑑真の事績を知る貴重な史料となっている。

天平勝宝7歳(755年)阿部仲麻呂と藤原清河は長安に帰着。

藤原清河は河清と名を改めて唐朝に出仕することになり、秘書監になった。

この年、安禄山の乱が起こったことから、

天平宝字3年(759年)藤原清河の身を案じた日本の朝廷から

渤海経由で迎えが到来するものの、

唐朝は行路が危険である事を理由に藤原清河らの帰国を認めなかった。

その後、二度の遣唐使の派遣中止などもあり、

清河は帰国できないまま在唐十余年に及んだ。

宝亀6年(776年)約15年ぶりに遣唐使が派遣されることとなり、

宝亀9年(778年)正月に長安に入ったが、藤原清河はすでに唐で客死しており、

日本への帰国は叶わなかったが、

清河は唐の婦人と結婚して喜娘という娘を儲けており、

同年11月に喜娘は遣唐使に伴われて来日した。

一方、阿倍仲麻呂は帰国を断念して唐で再び官途に就き、

天平宝字4年(760年)には左散騎常侍(従三品)から

鎮南都護・安南節度使(正三品)として再びベトナムに赴き総督を務めた。

ベトナムに漂着し、土着民と戦ったという経緯が、

べトナム情勢に詳しいという判断となり任命されたようだ。

天平宝字5年(761年)から神護景雲元年(767年)まで

6年間もハノイの安南都護府に在任し、

天平神護2年(766年)安南節度使となった。

安南都護府は、

唐が周辺諸民族統治のために置いた六つの出先機関「都護府」の一つで、

南方異民族支配のために現在のベトナムのハノイに設置されていた。

現在、ベトナムの重要な国家機関が集中するバーディン地区のホアン・ジュウ通りは、

世界史上でも貴重といわれる古代の城跡が重層して残る世界遺産地域である。

11世紀から19世紀まで、歴代ベトナム王朝の王宮があったが、

安南都護府時代のものと思われる跡も最近確認されている。

阿倍仲麻呂がハノイに住んでいたというのは、昨日まで知らなかったが、

筆者はハノイには6カ月間住んでいたことがある。

そして偶然、安南都護府遺跡も含まれたタンロン遺跡を訪問し撮影もしていた。

当時そのことを知っていたらもっと深い感慨がわいたかもしれないと惜しまれる。

次回のハノイ赴任時には再訪したいと思っている。

タンロン遺跡(筆者撮影)

参考:タンロン遺跡

その後、阿倍仲麻呂は、ロシュー大都督(従二品)を贈られている。

ロシューは中国山西省にある。

仲麻呂の最後の任務は、その地方の総司令官だった。

結局、日本への帰国は叶えられることなく、

宝亀元年(770年)1月に73歳の生涯を閉じた。

筆者:松虎

《参考サイト文献多数》

琥珀ブログ 平成23年3月20日 初製作

© 2017-2027 KOHAKU BLOG. ALL RIGHTS RESERVED.